実際に大学入学共通テストの入試問題につながった河合塾マナビスのオリジナルテキストを紹介します。

最新の入試問題を徹底的に分析・作成する河合塾マナビスの教材力。

わかりやすく、的を射たオリジナルテキストで皆さんを現役合格へと導きます。

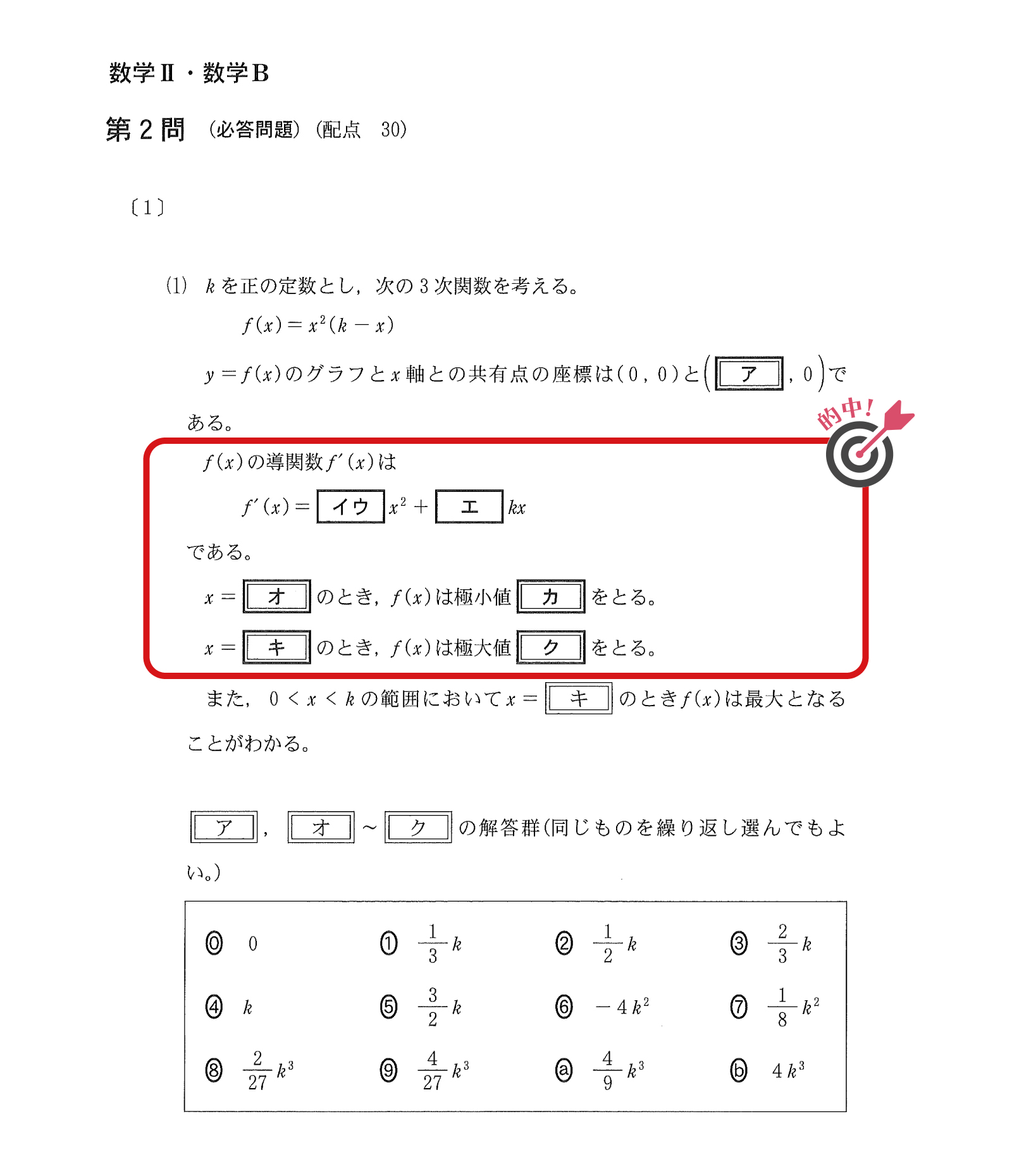

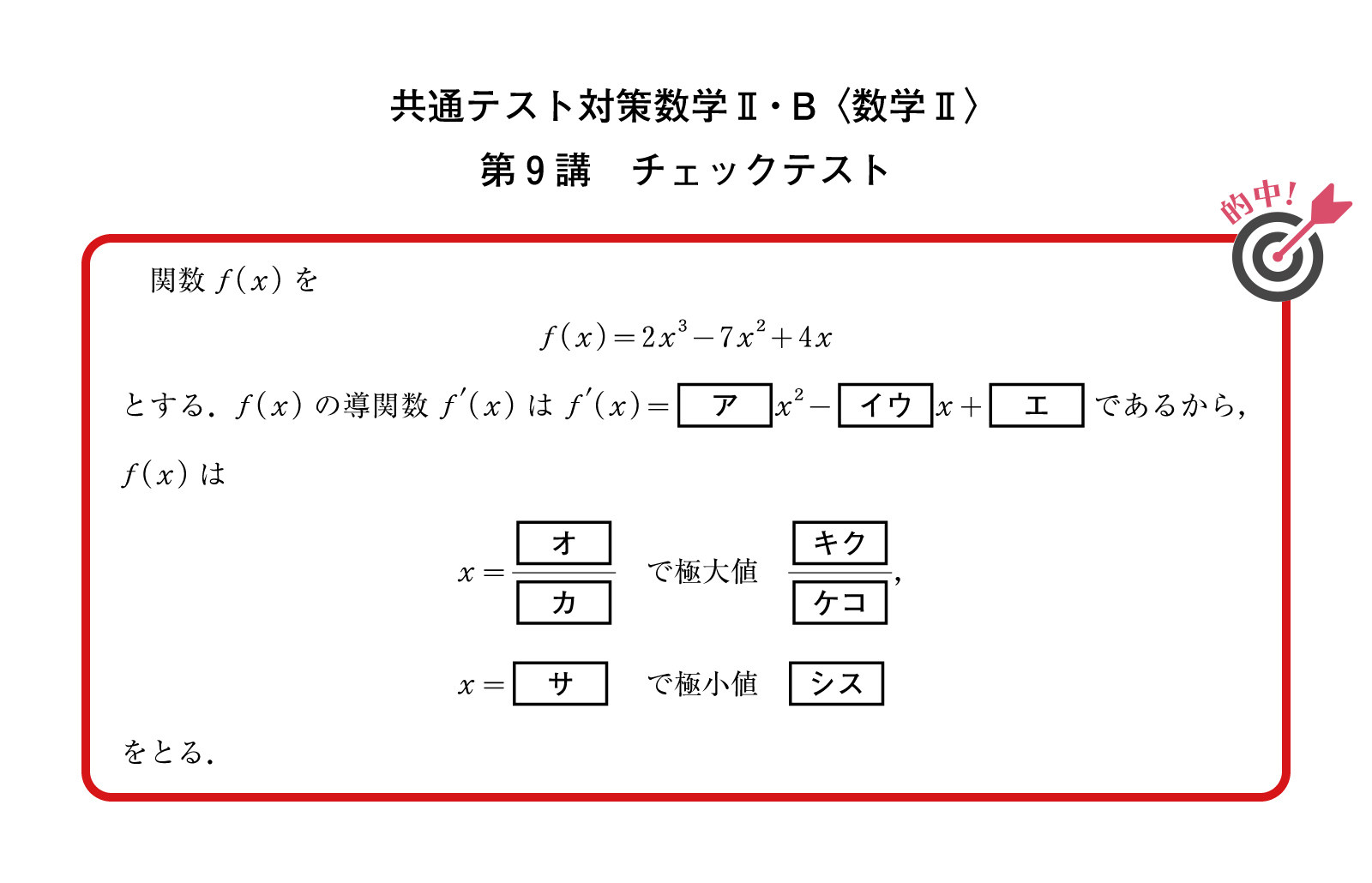

三次関数の導関数と極値を答える問題。

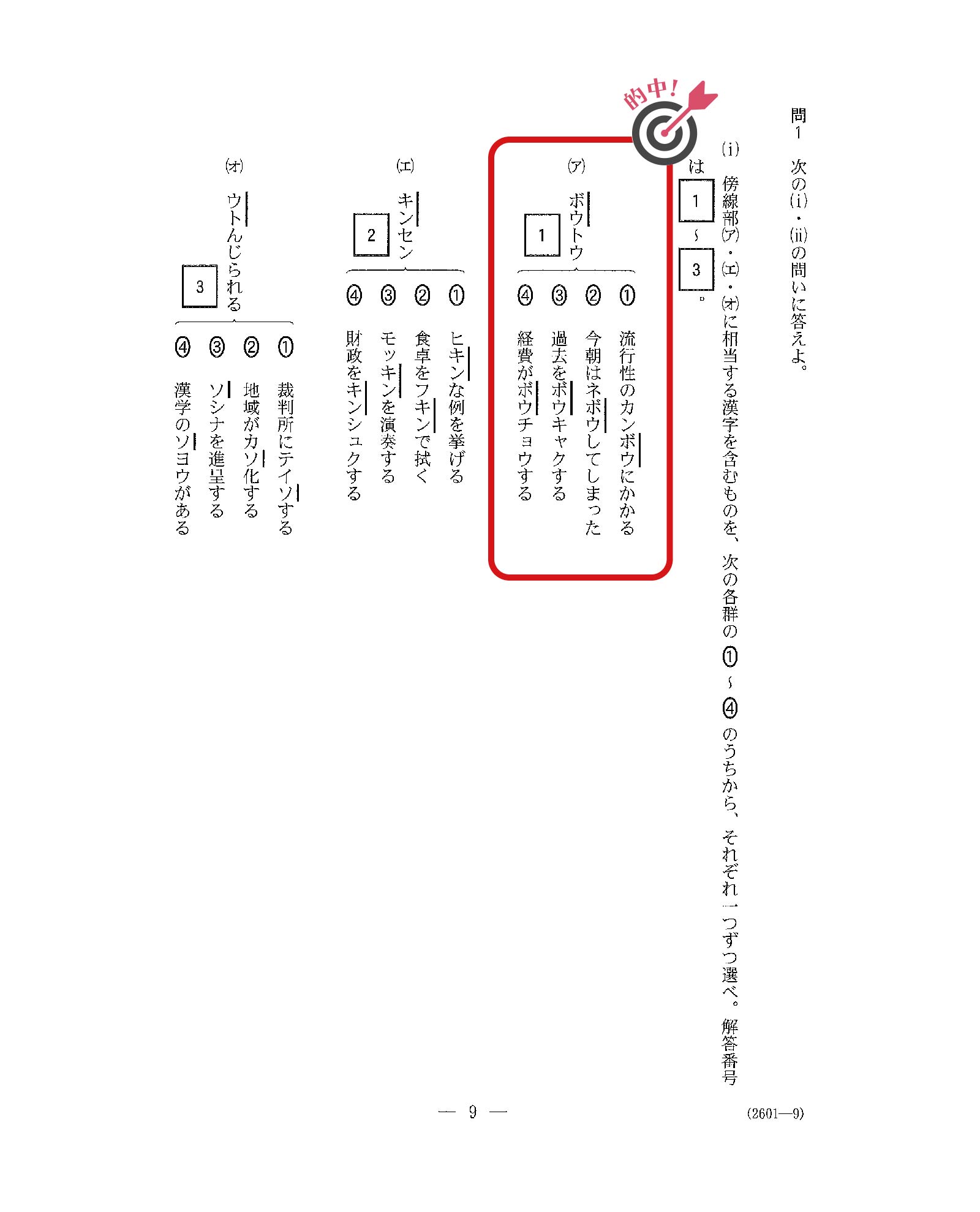

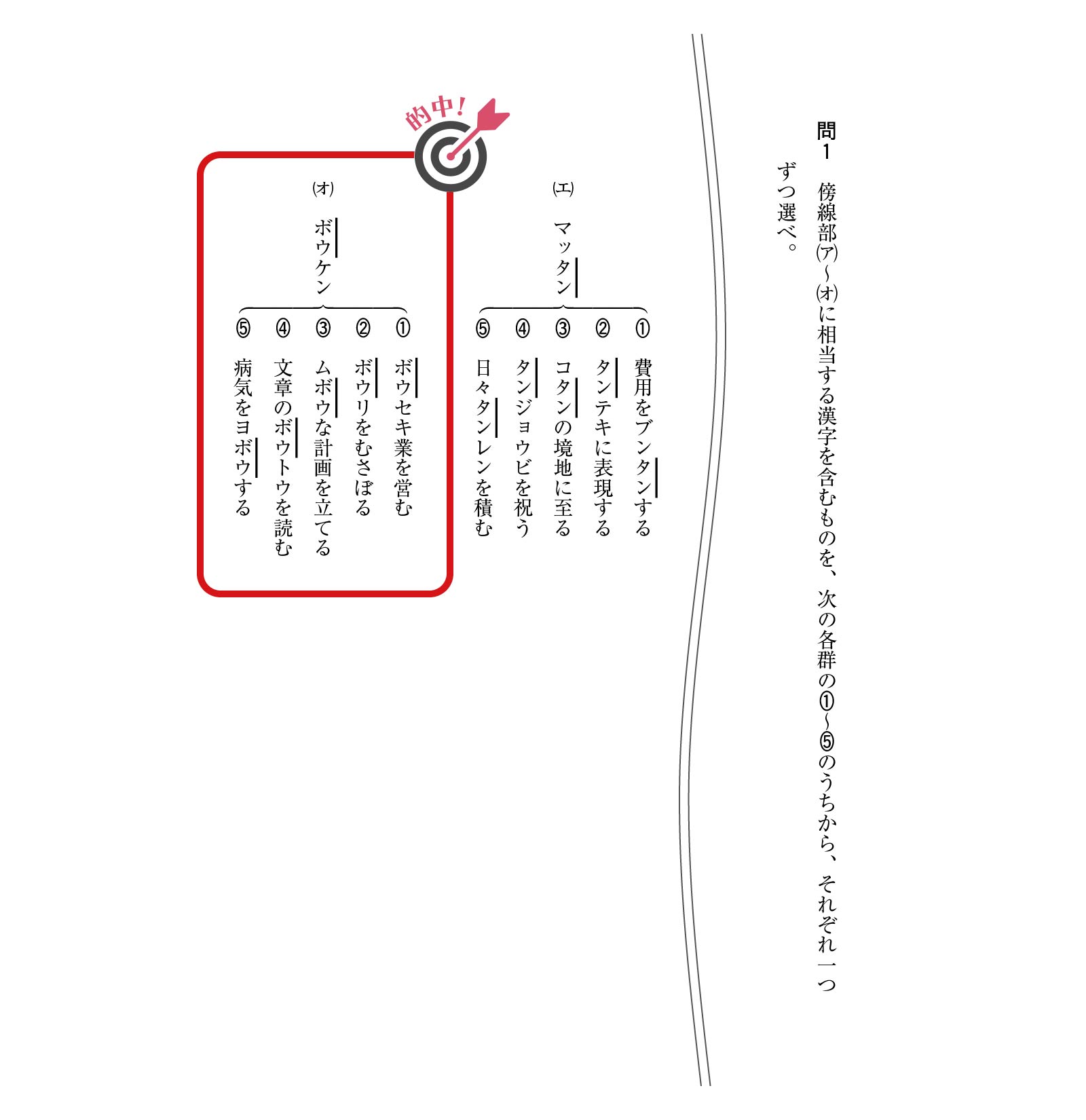

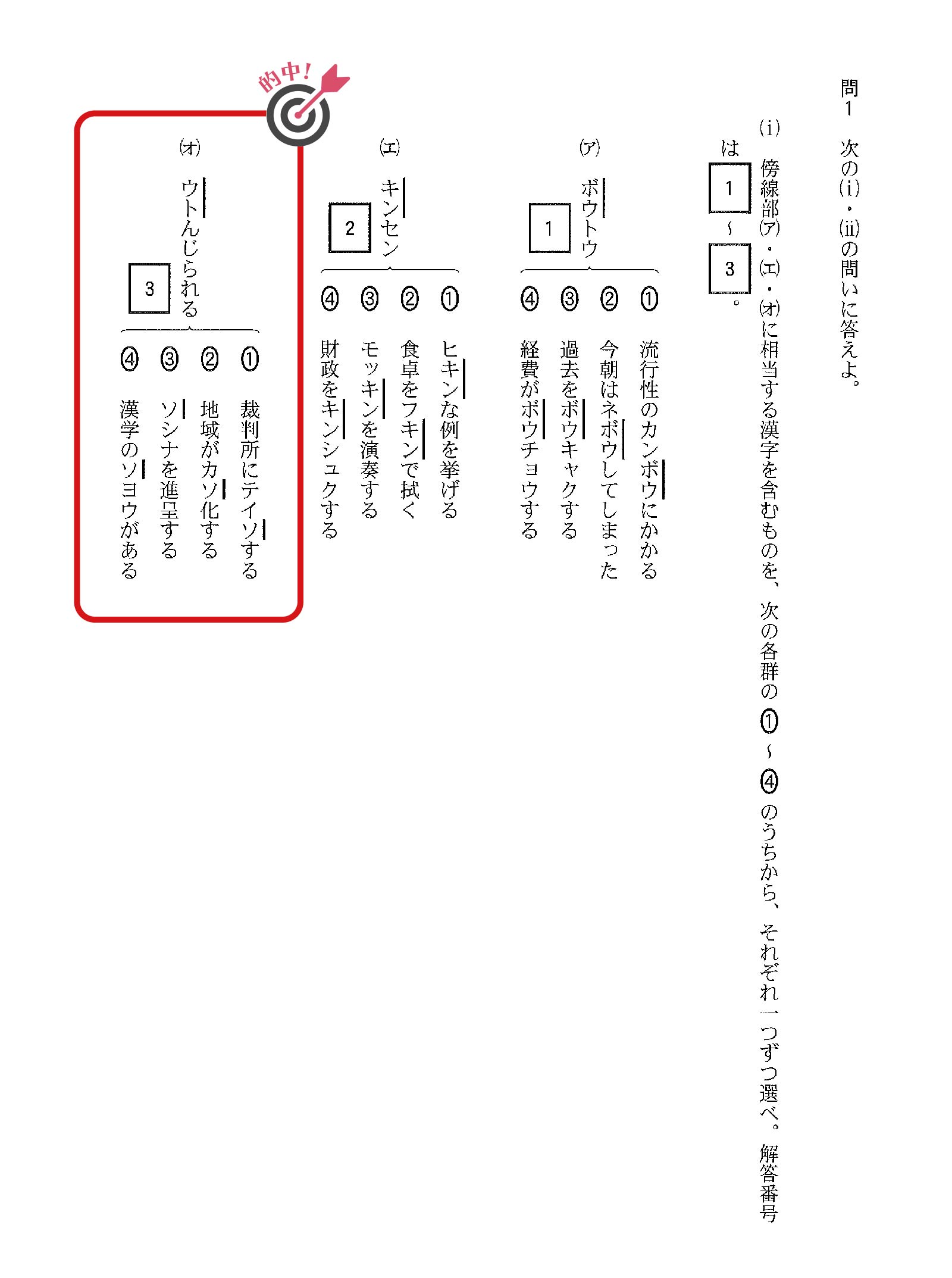

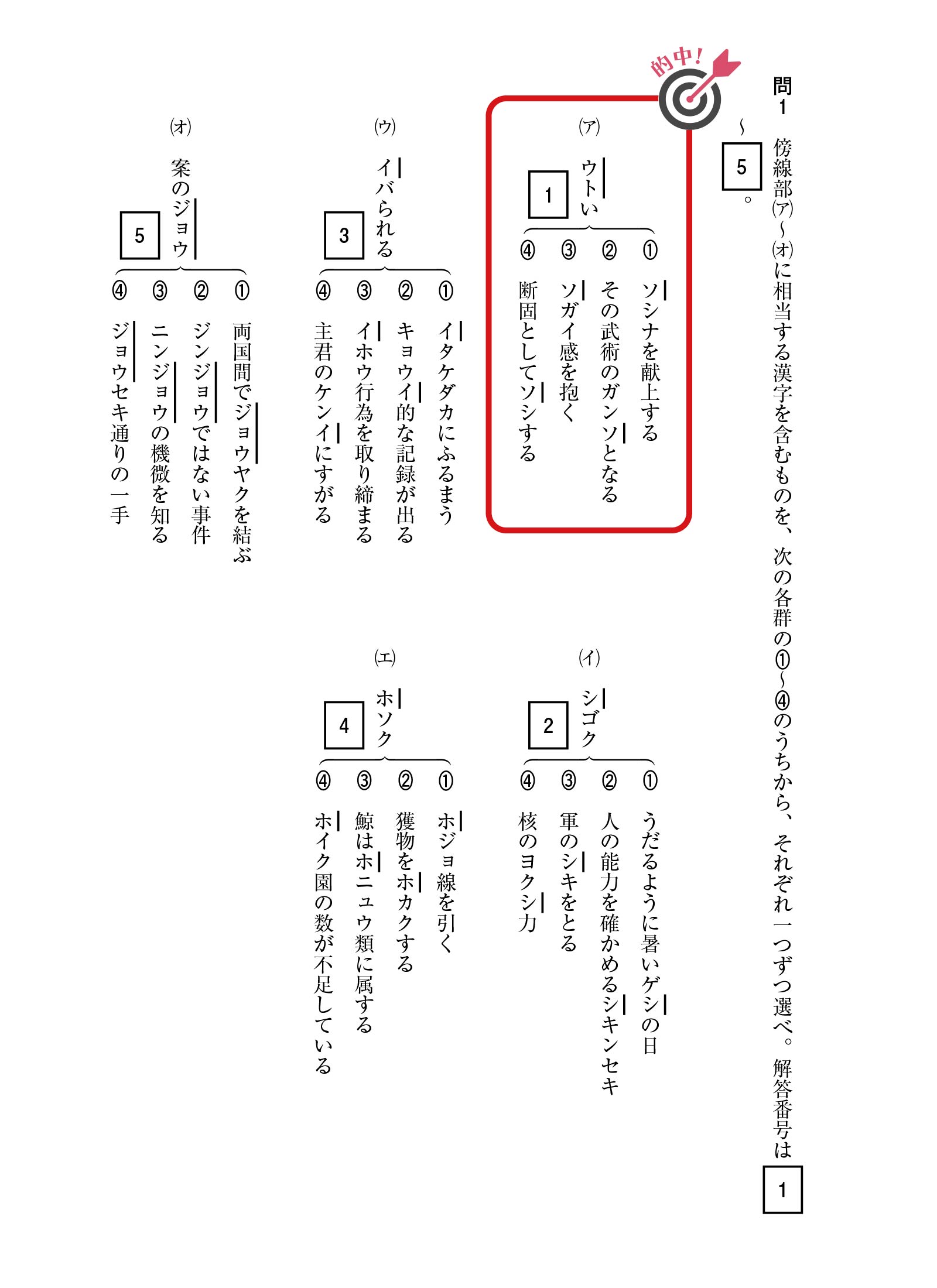

冒頭の「冒」という漢字の用途について、他の同音語句と比較し選択する問題。

ともに、文章中の「疎」と同じ漢字を使う語句を選ぶ問題。誤りの選択肢も同一内容(ソシナ)が出題されている。

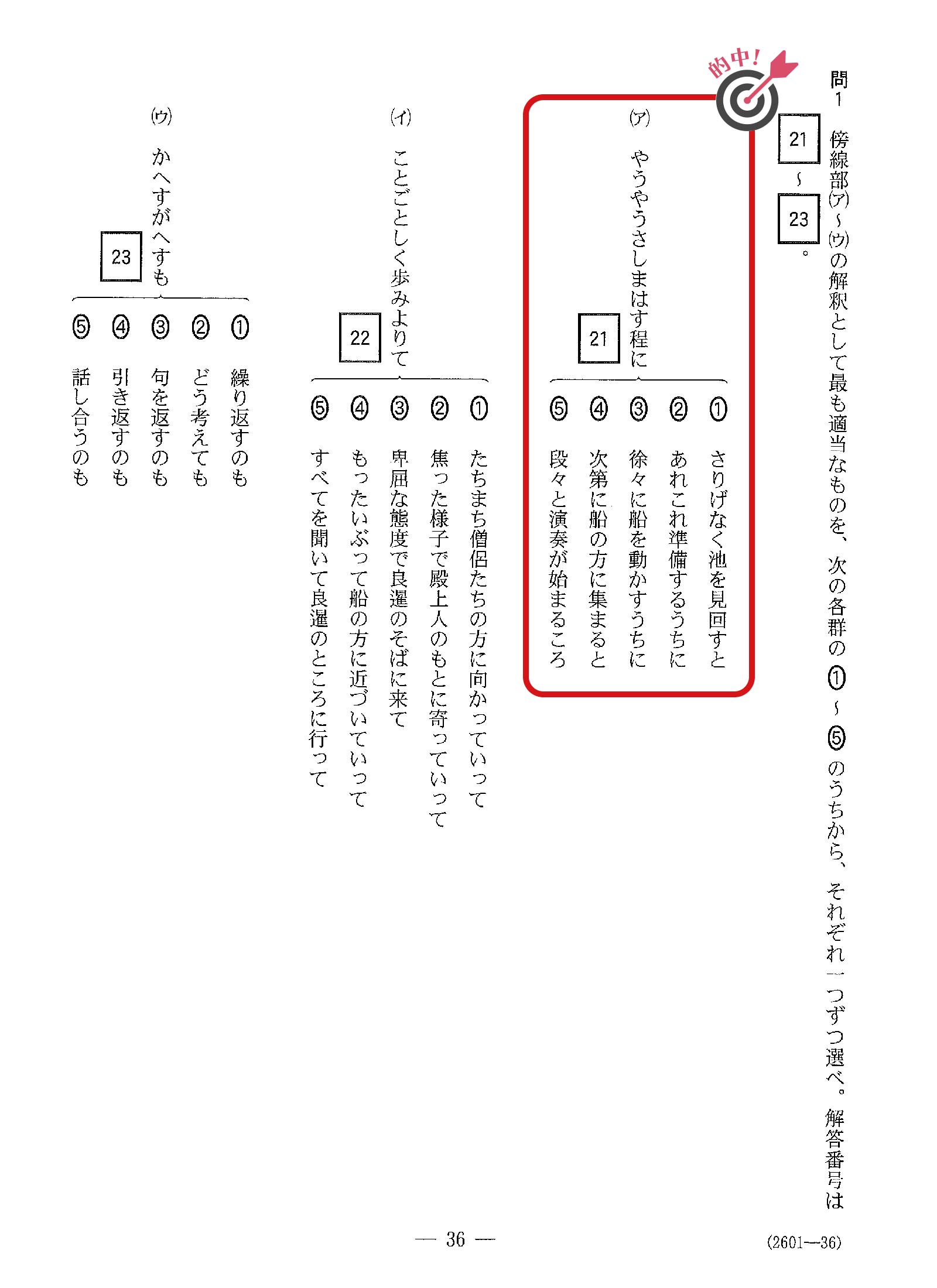

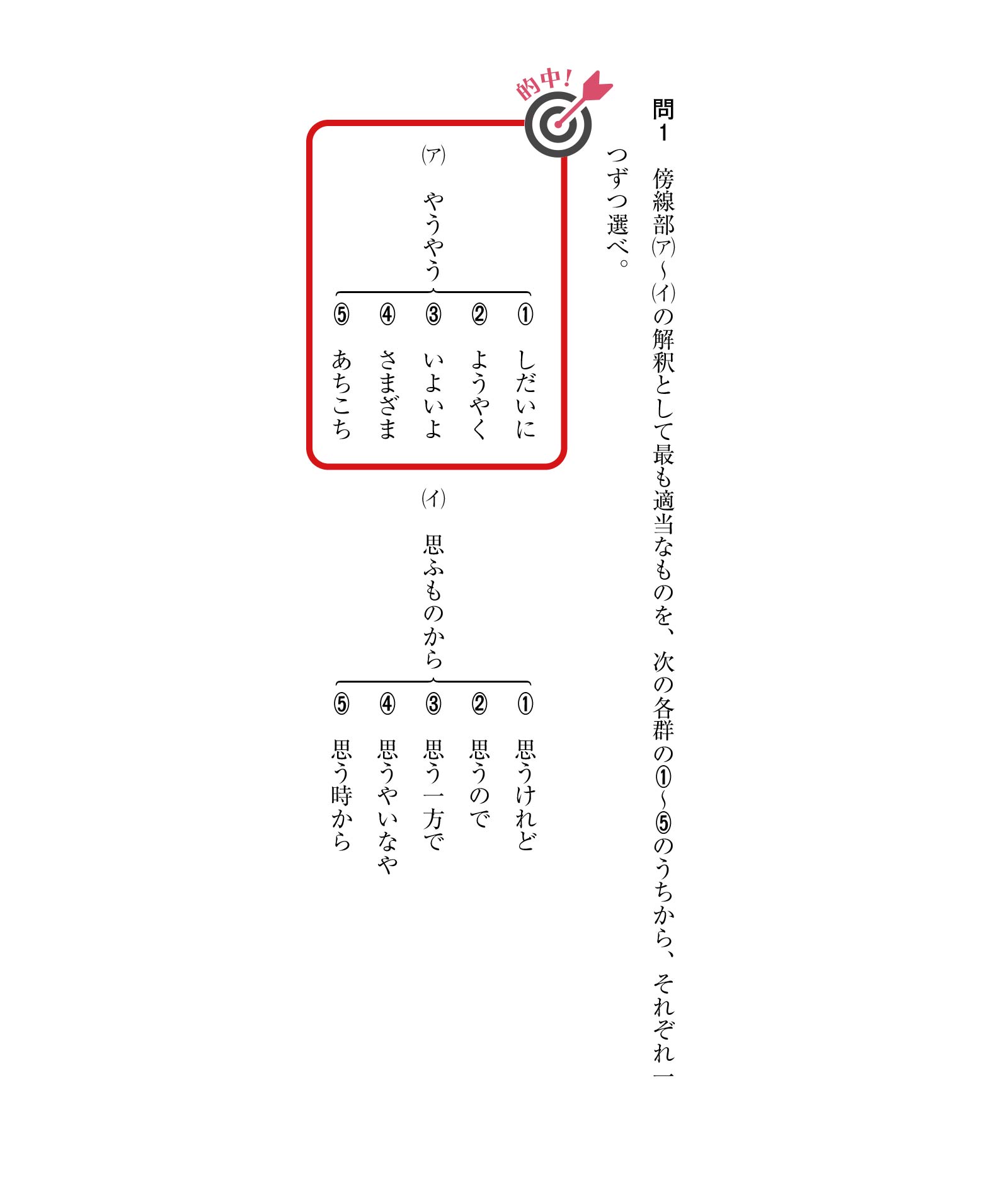

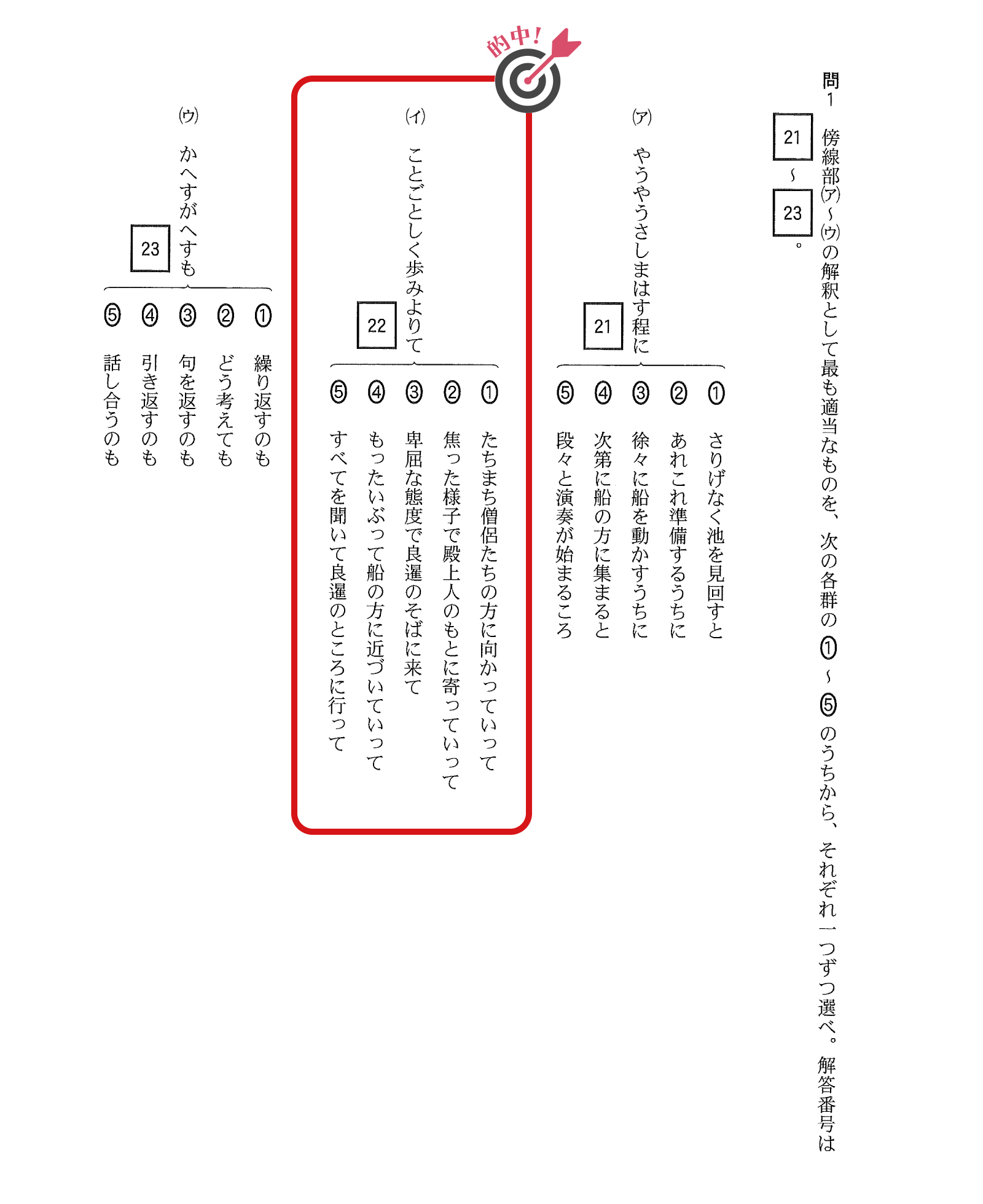

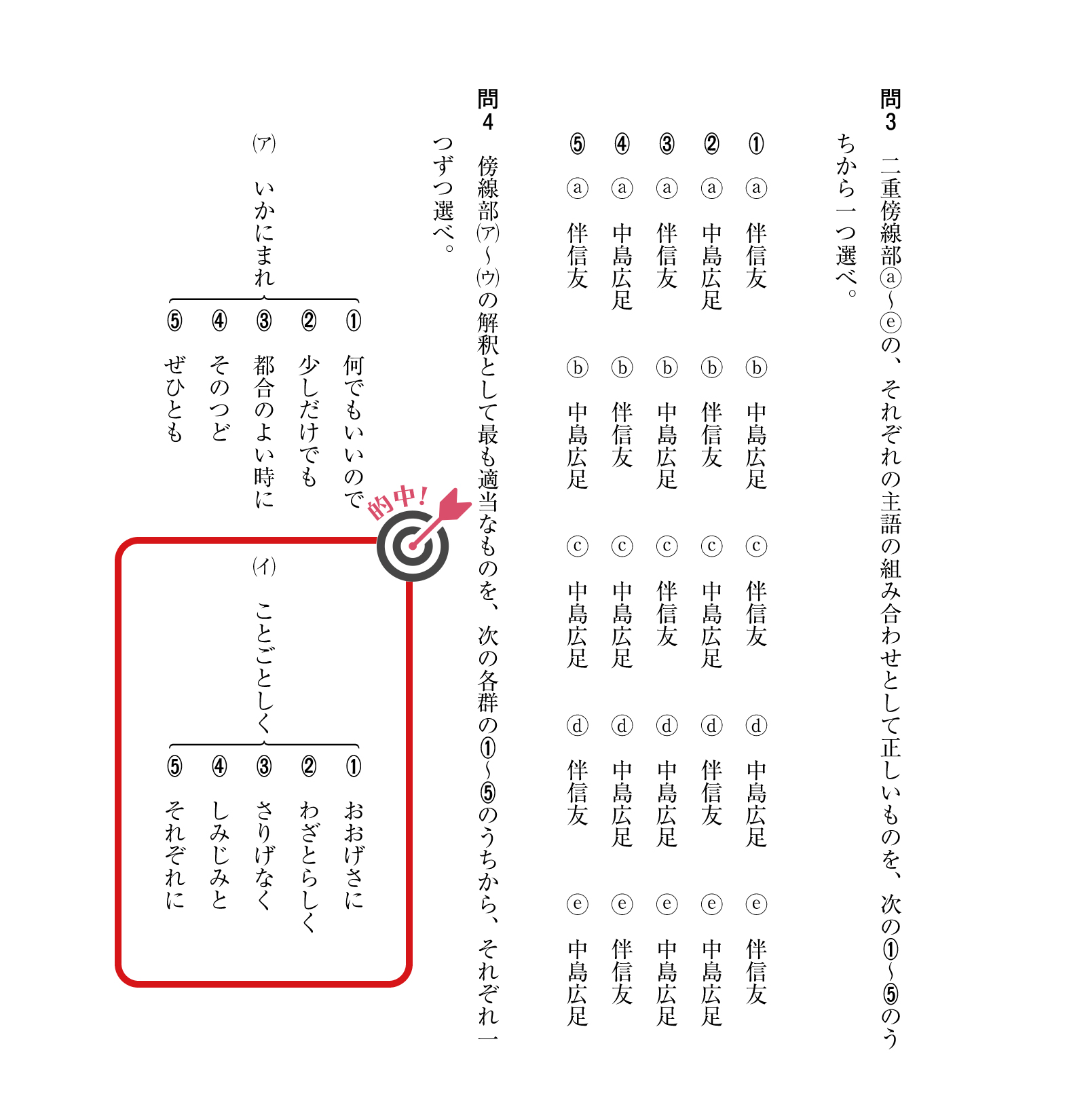

ともに、「やうやう」という語句の意味を問う問題。

ともに、「ことごとし」という語句の意味を問う問題。

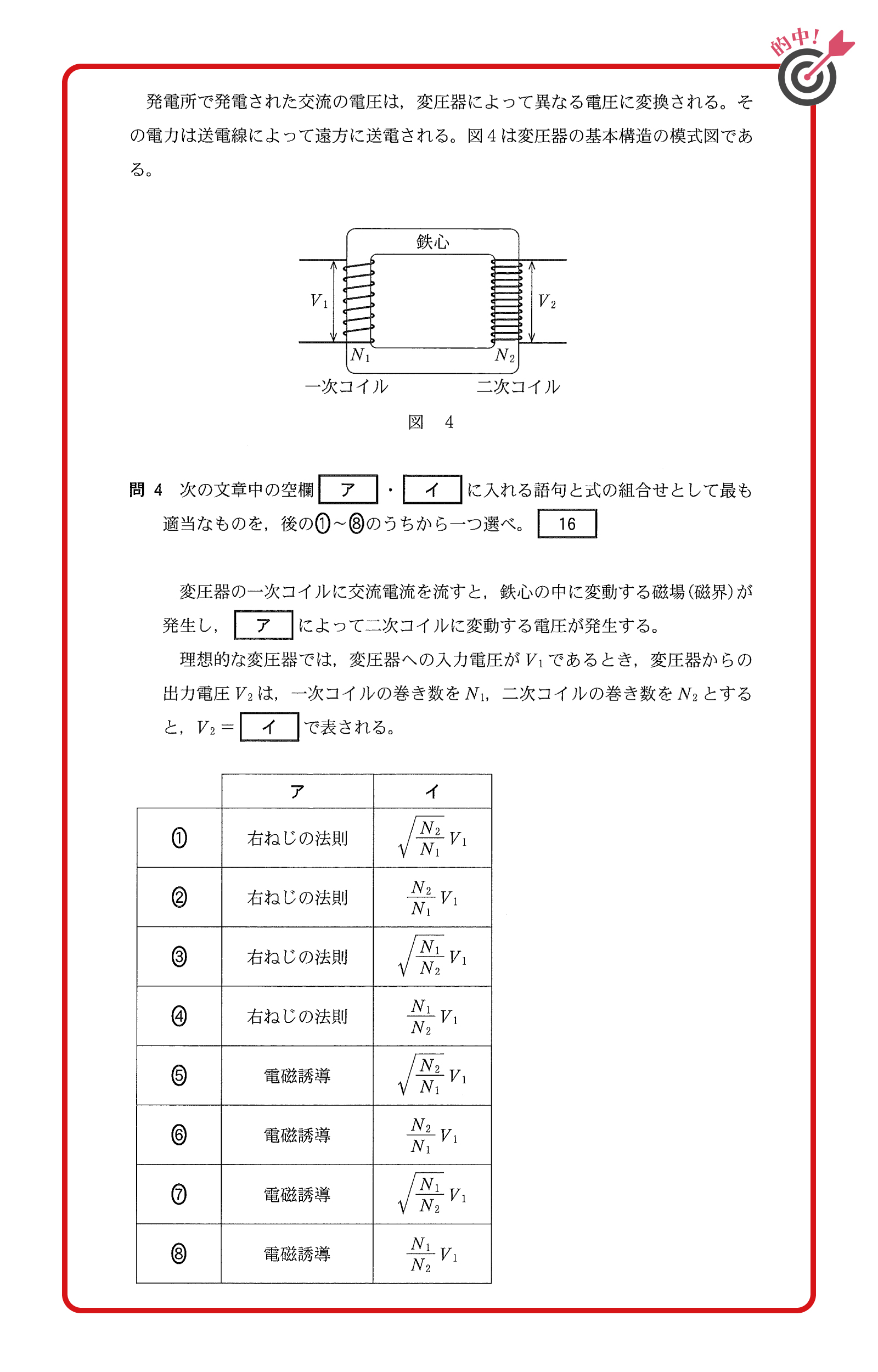

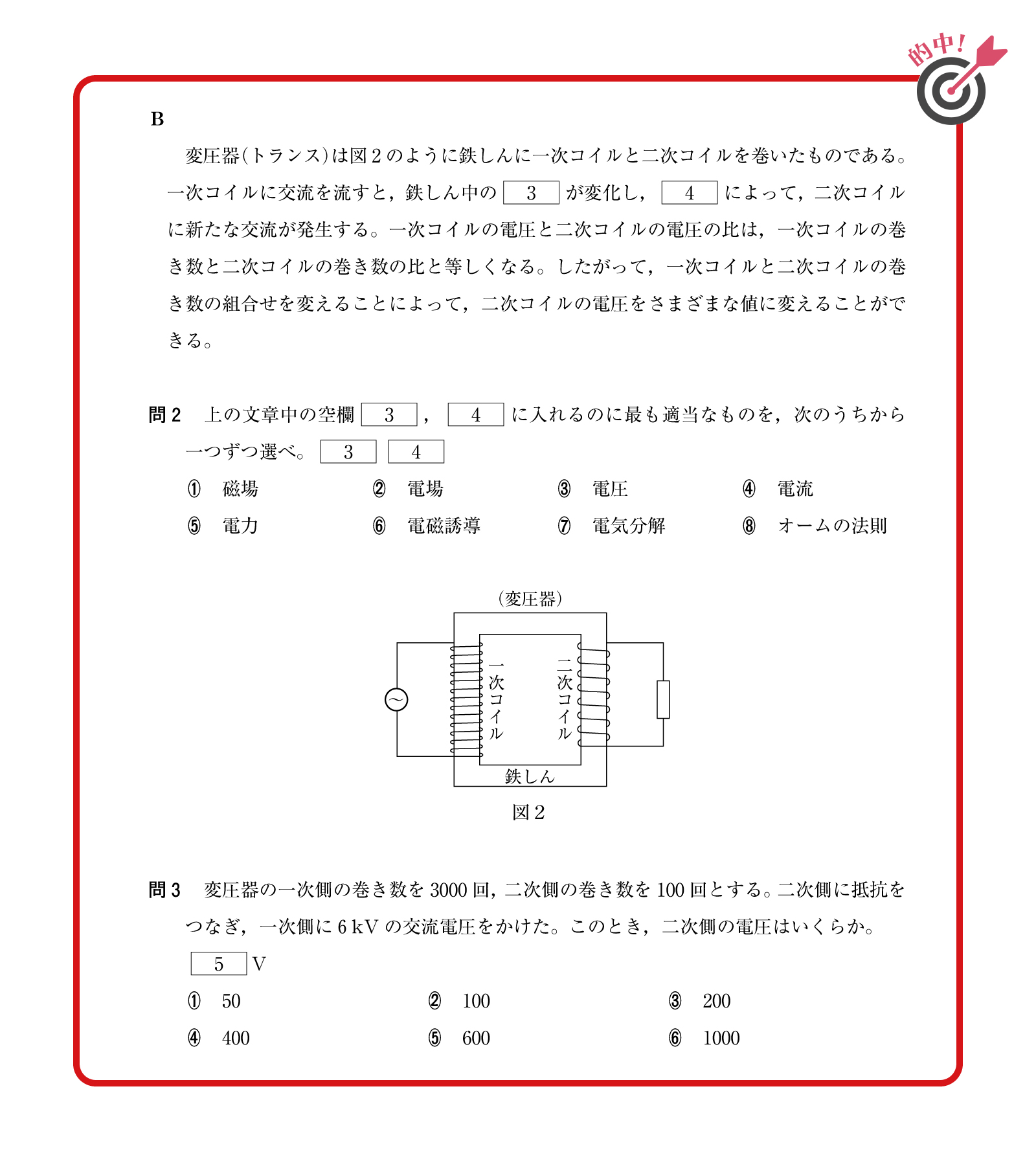

コイルの電磁誘導と巻き数から二次側の電圧を求める問題。

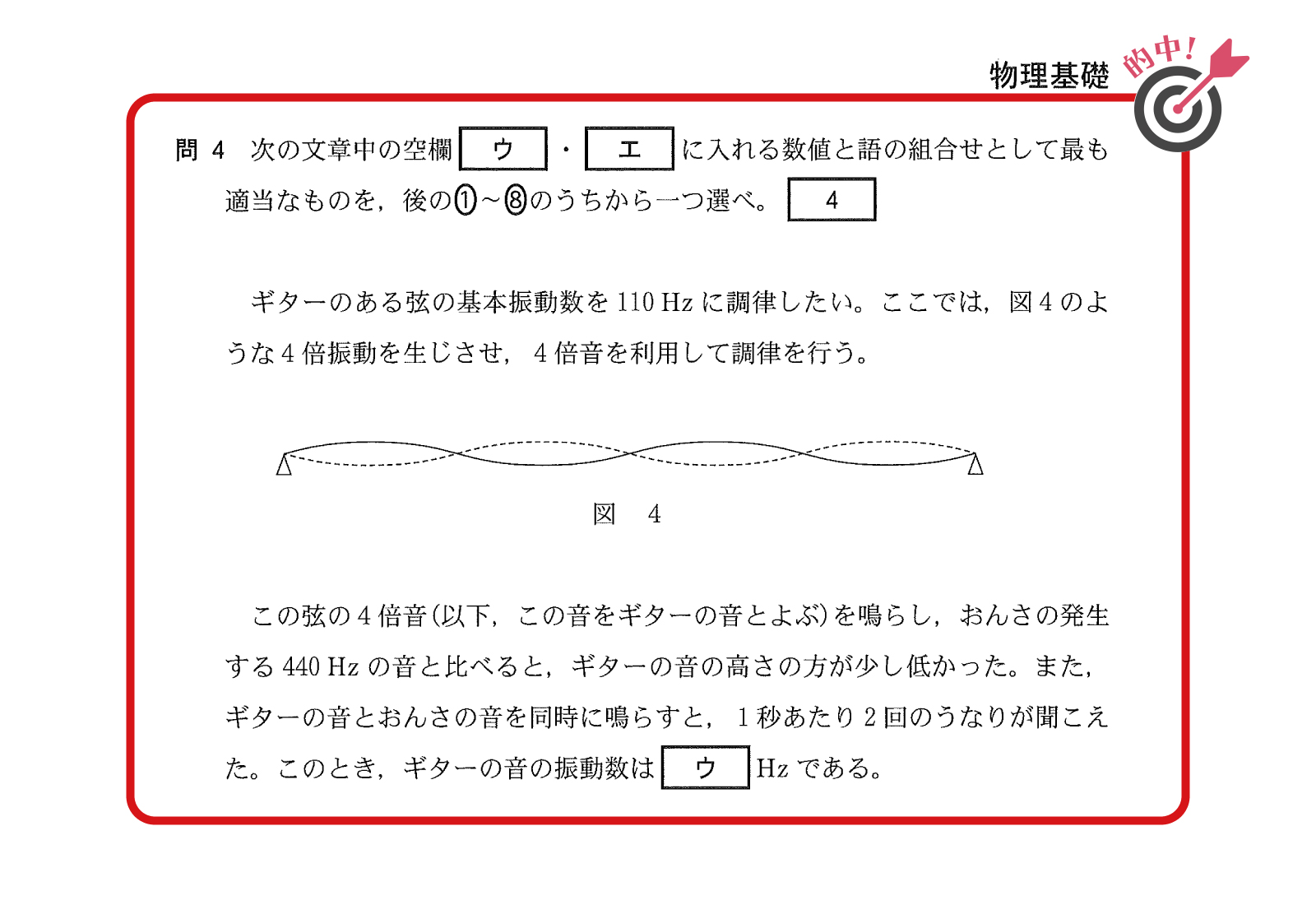

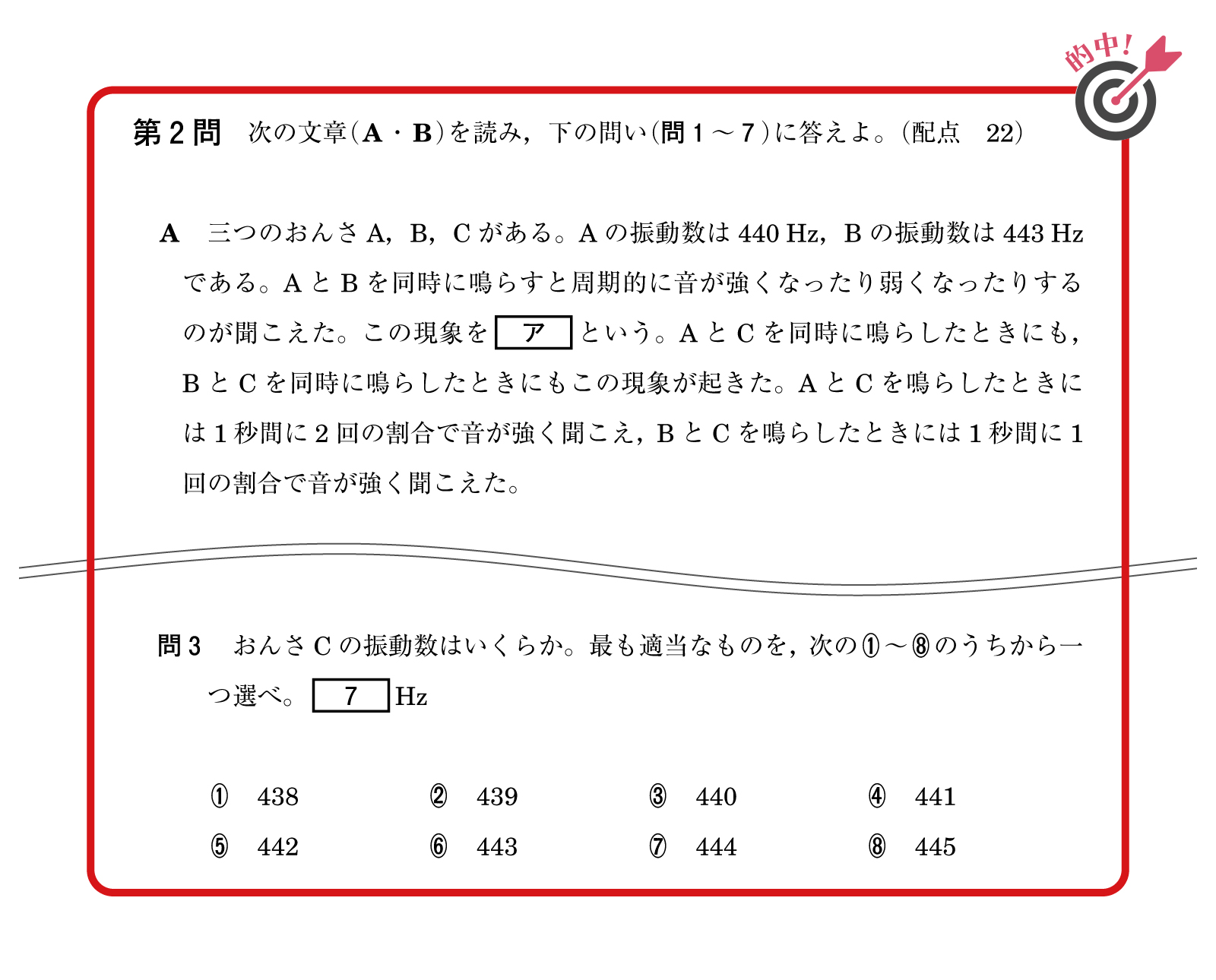

うなりの回数から音の振動数を求める問題。

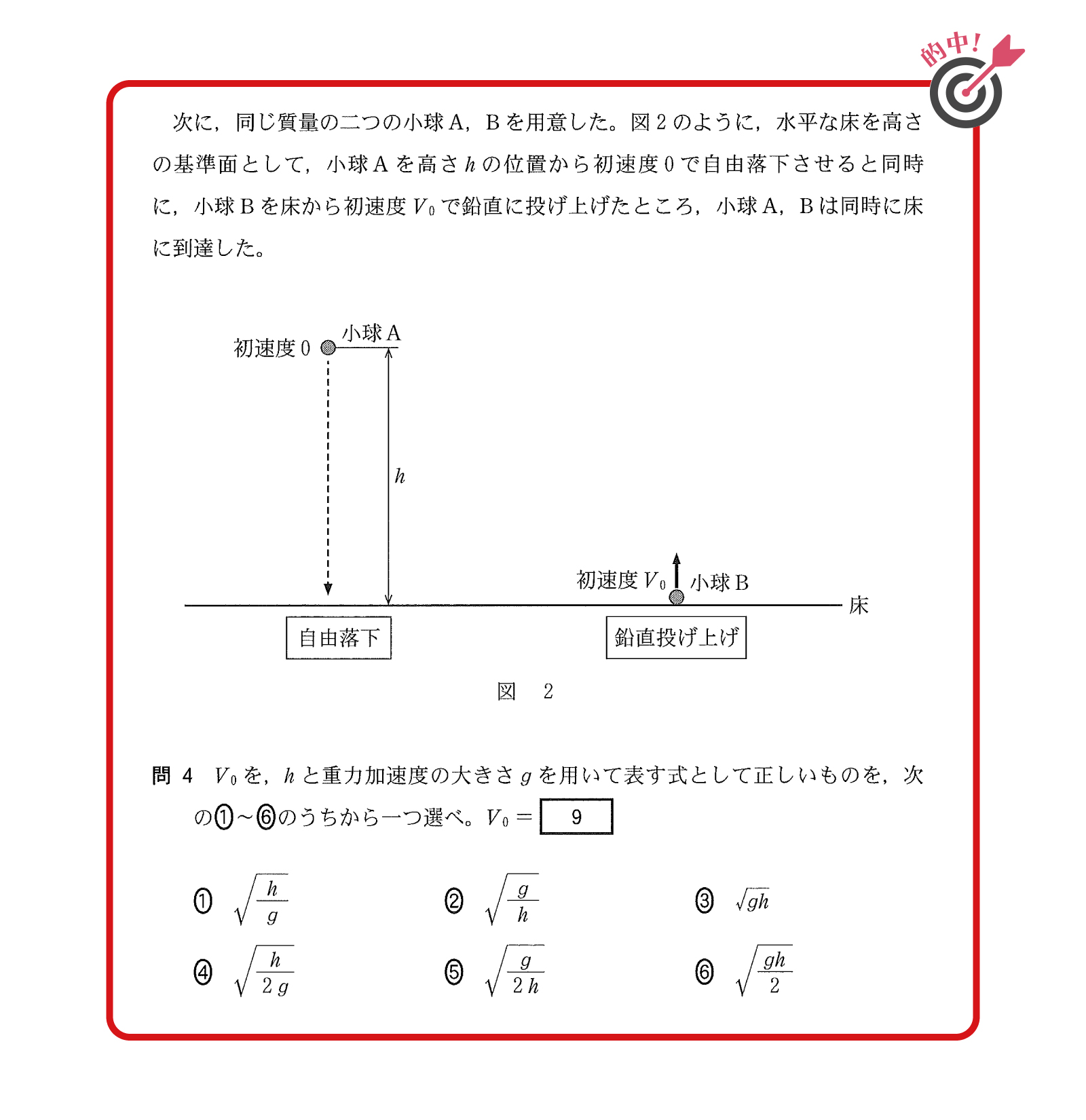

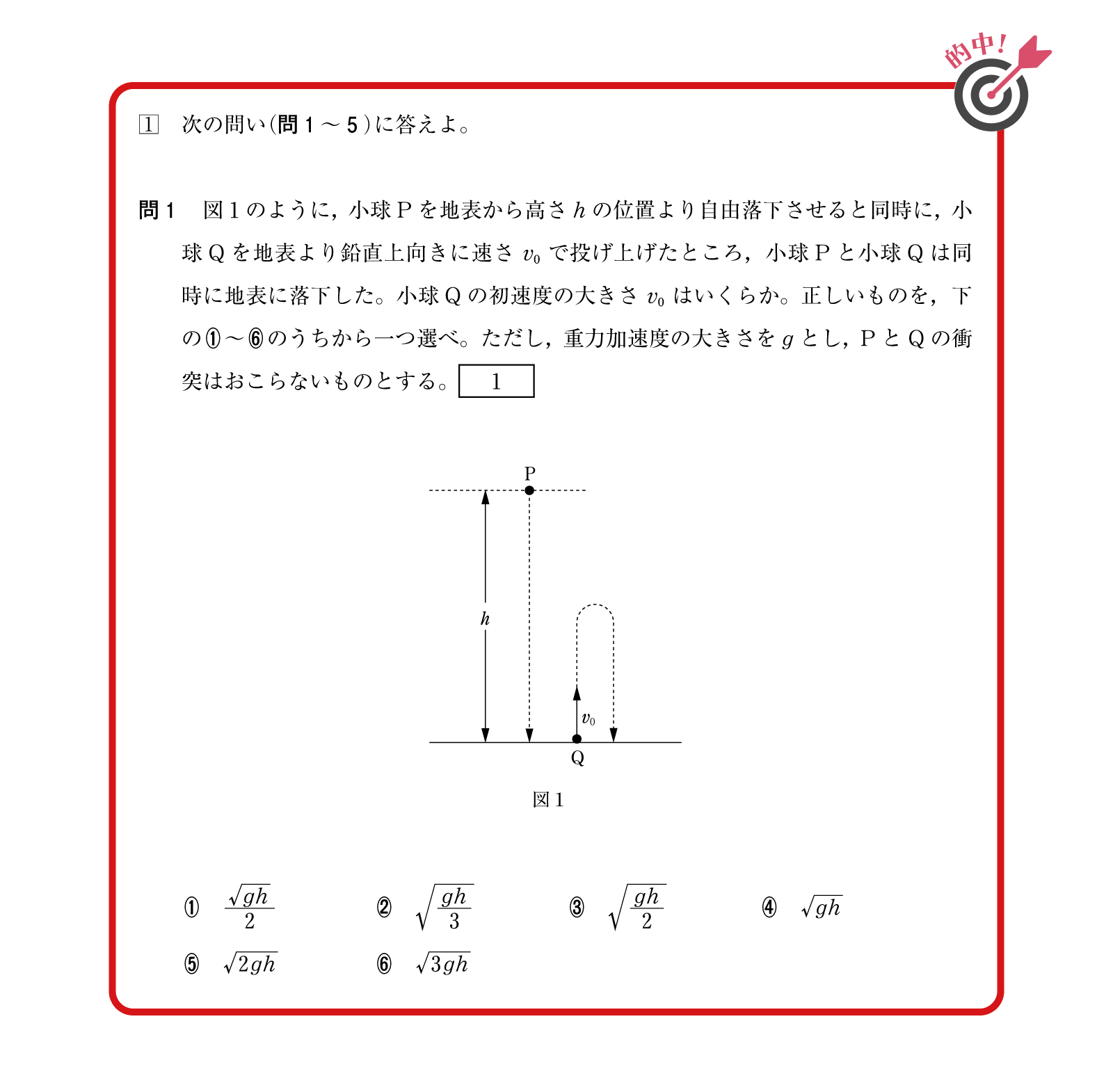

まったく同じ条件設定で、初速度を求める問題。

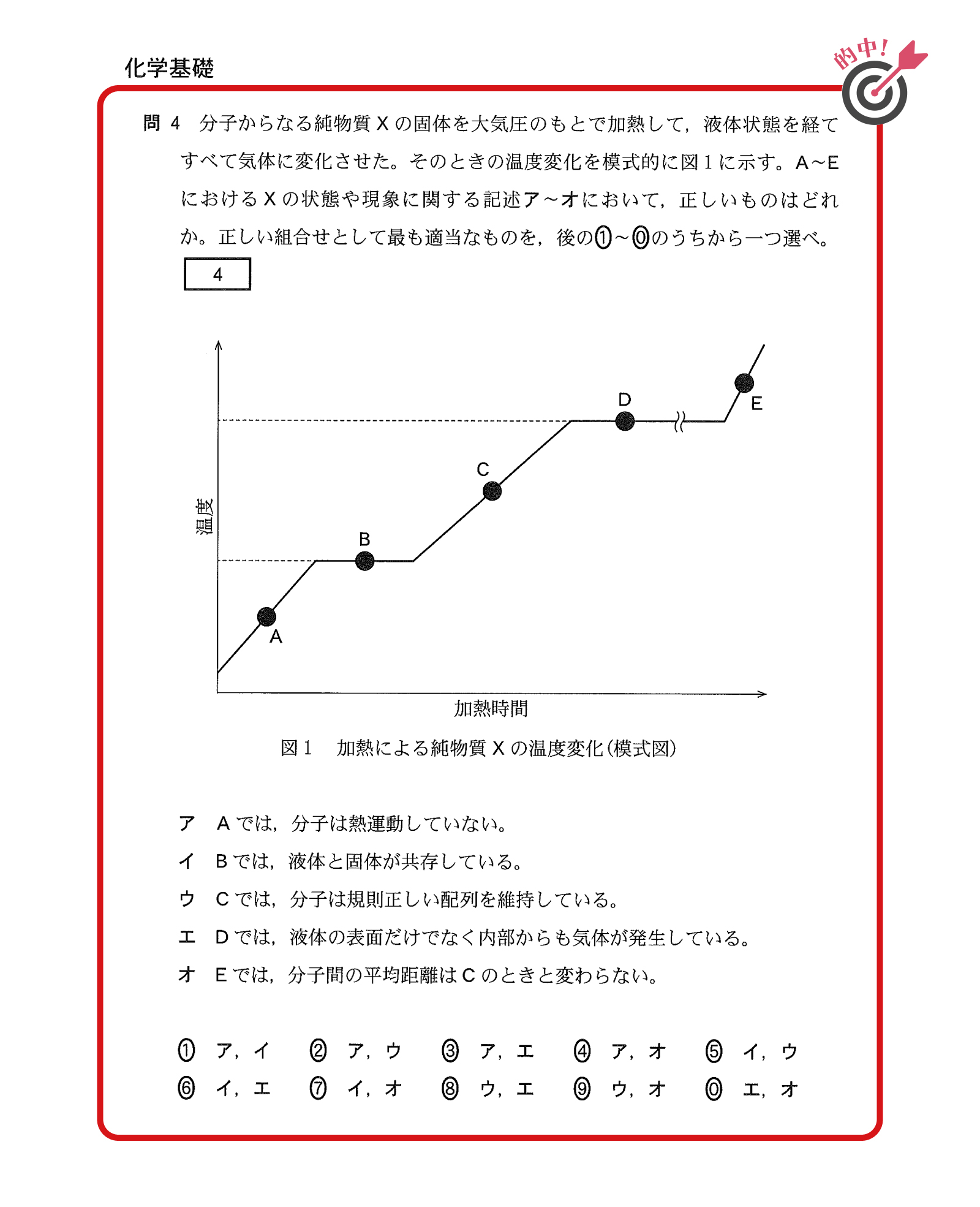

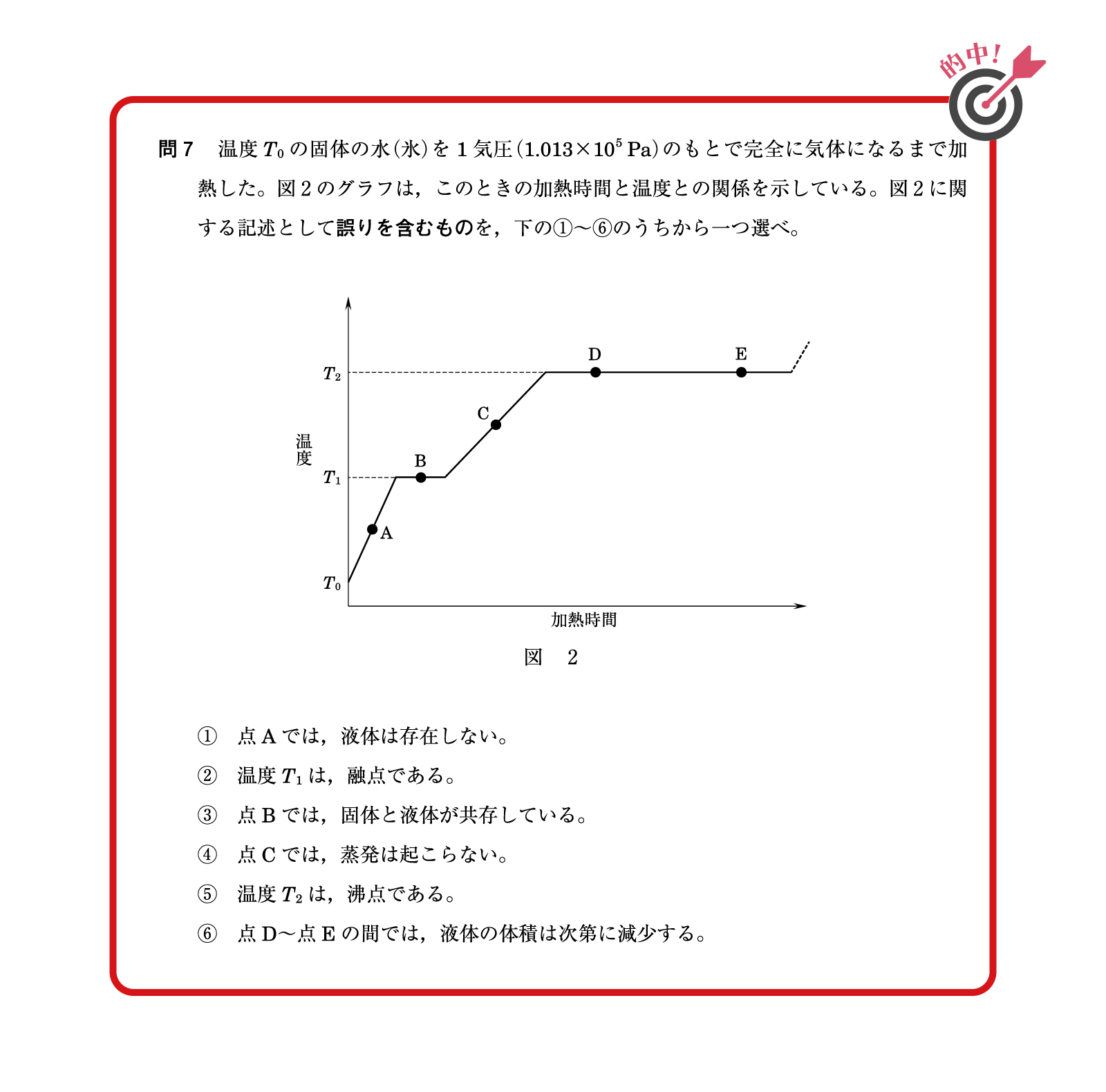

物質の状態変化に関する問題。

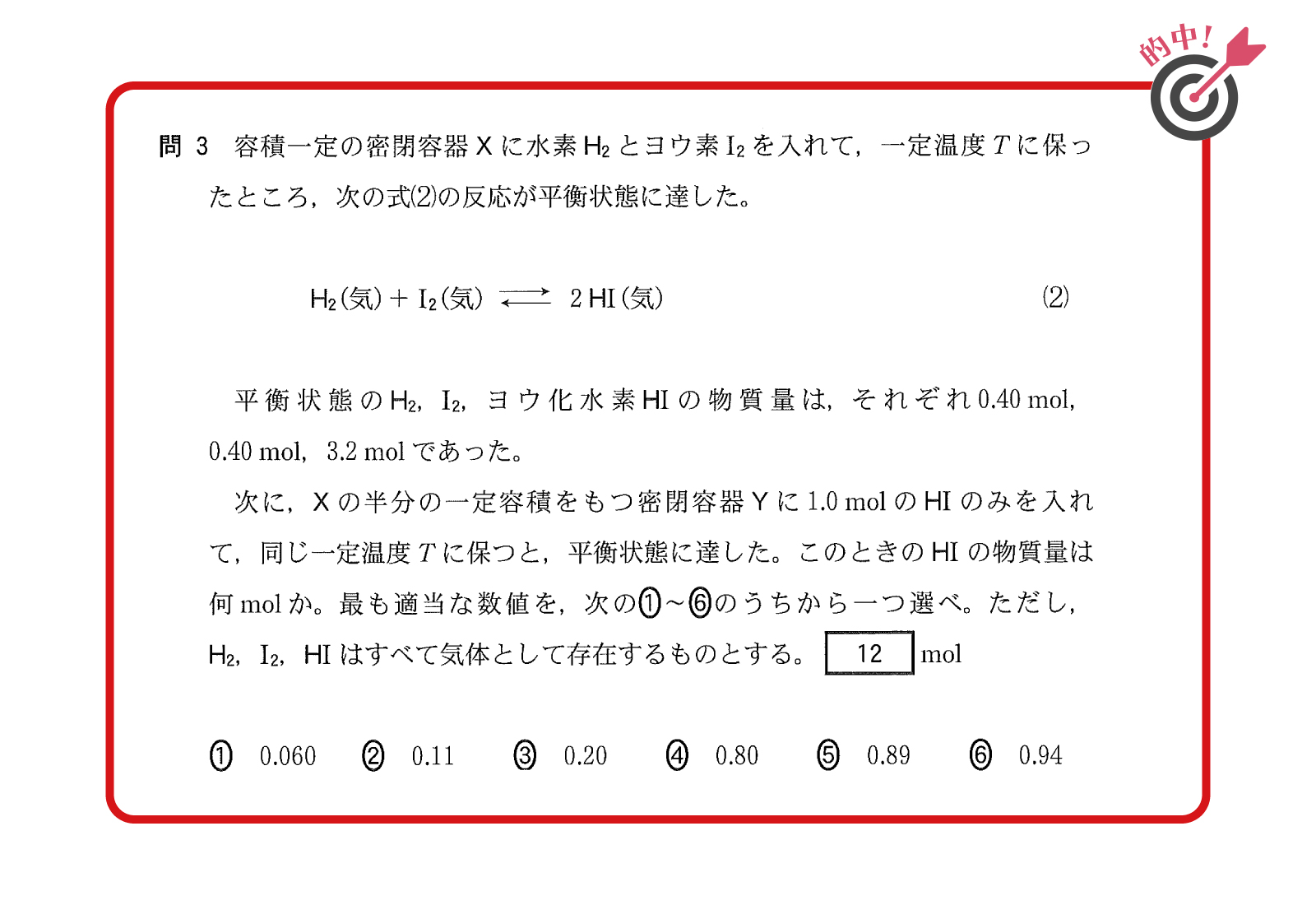

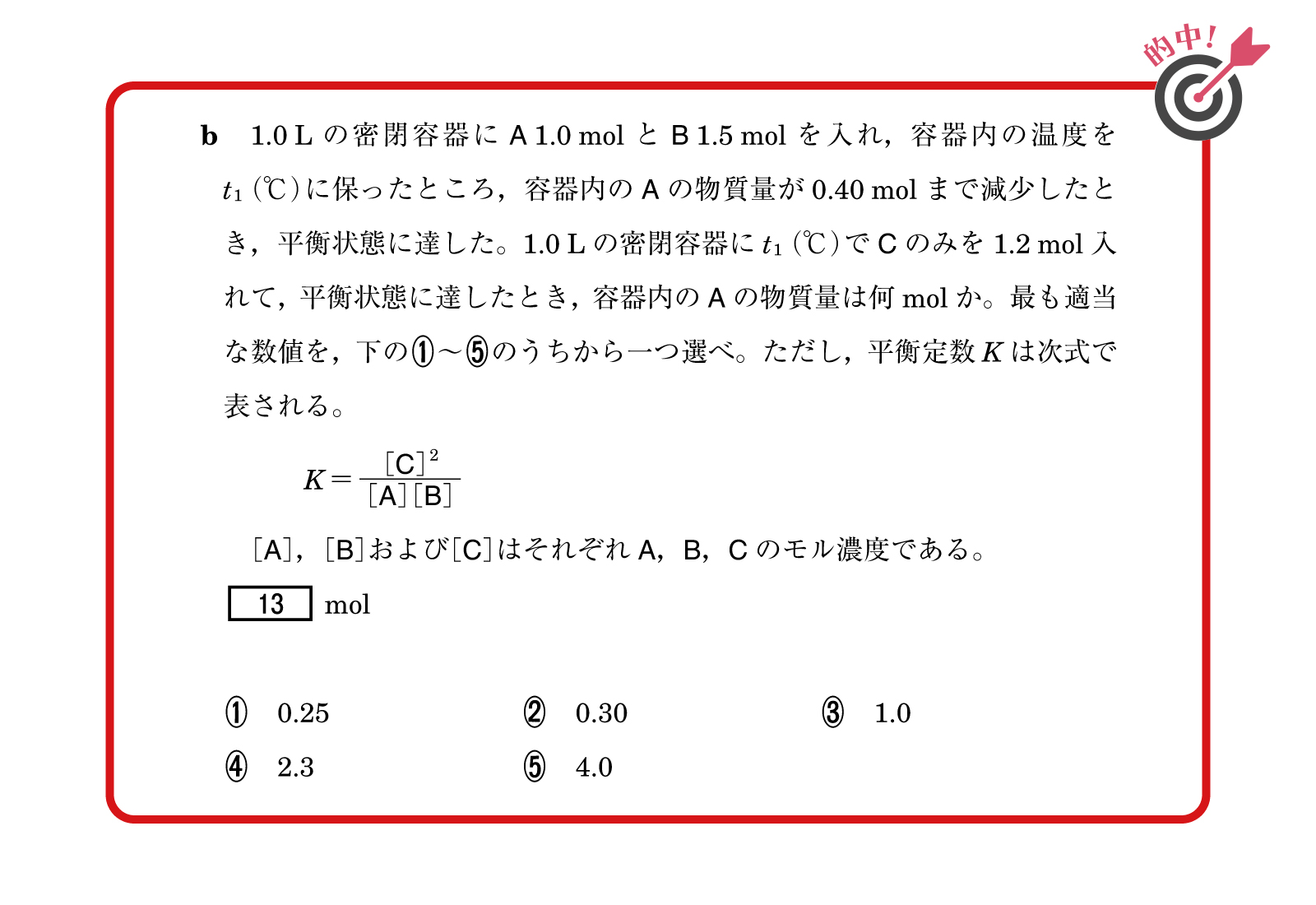

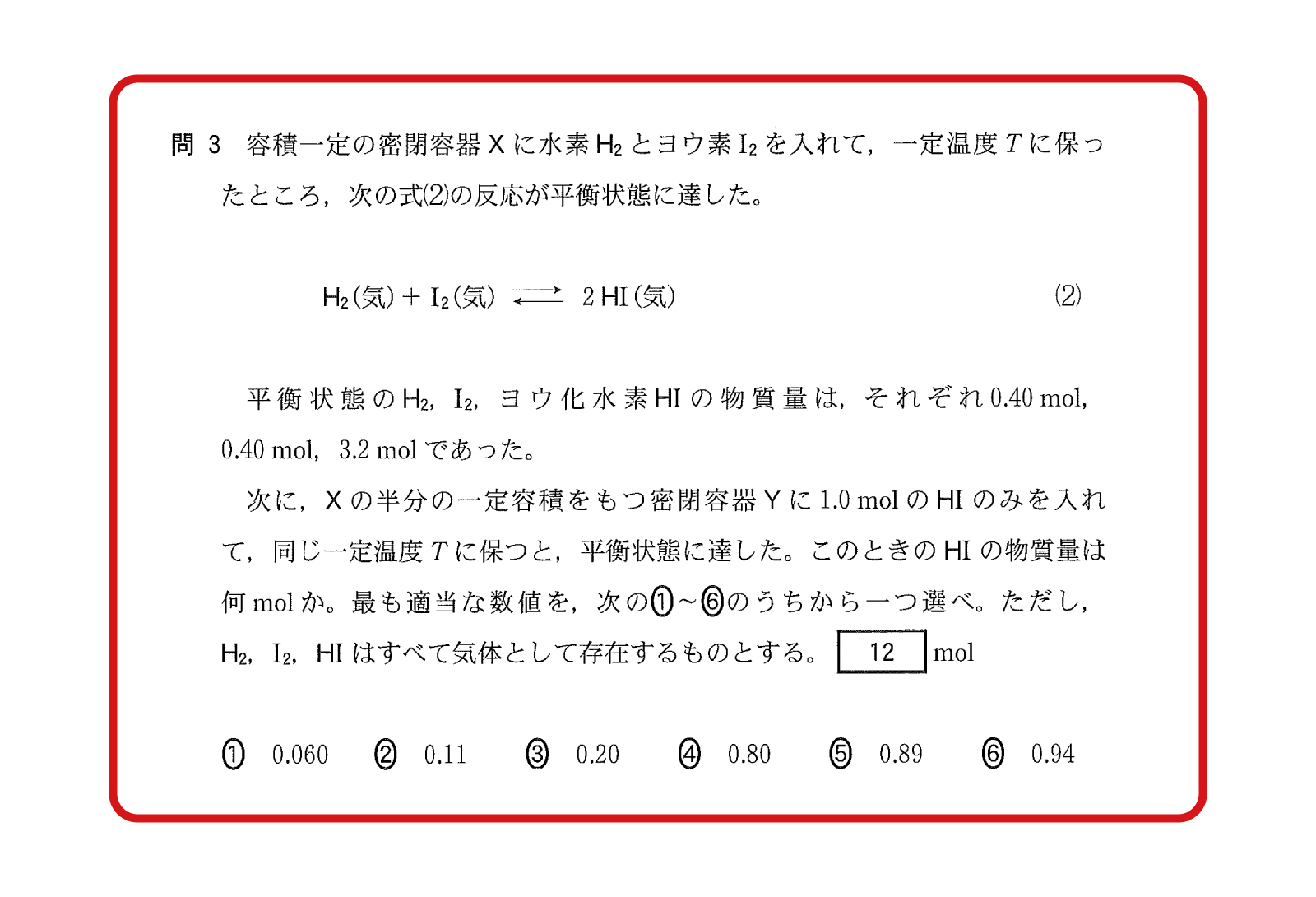

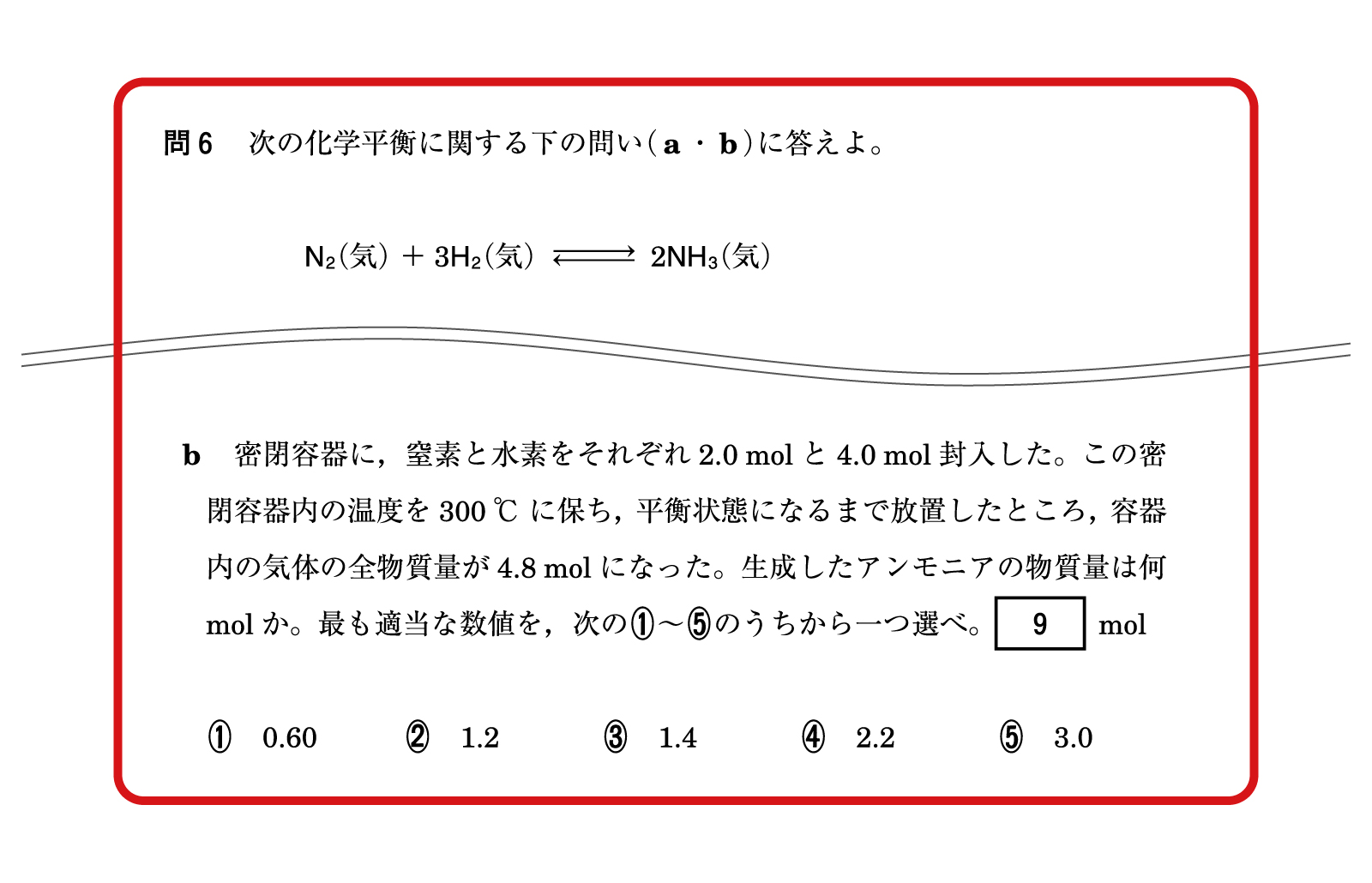

いずれもA+B⇄2Cのはじめの平衡状態から平衡定数を求め、それを用いて別の平衡状態の物質量を求める問題。

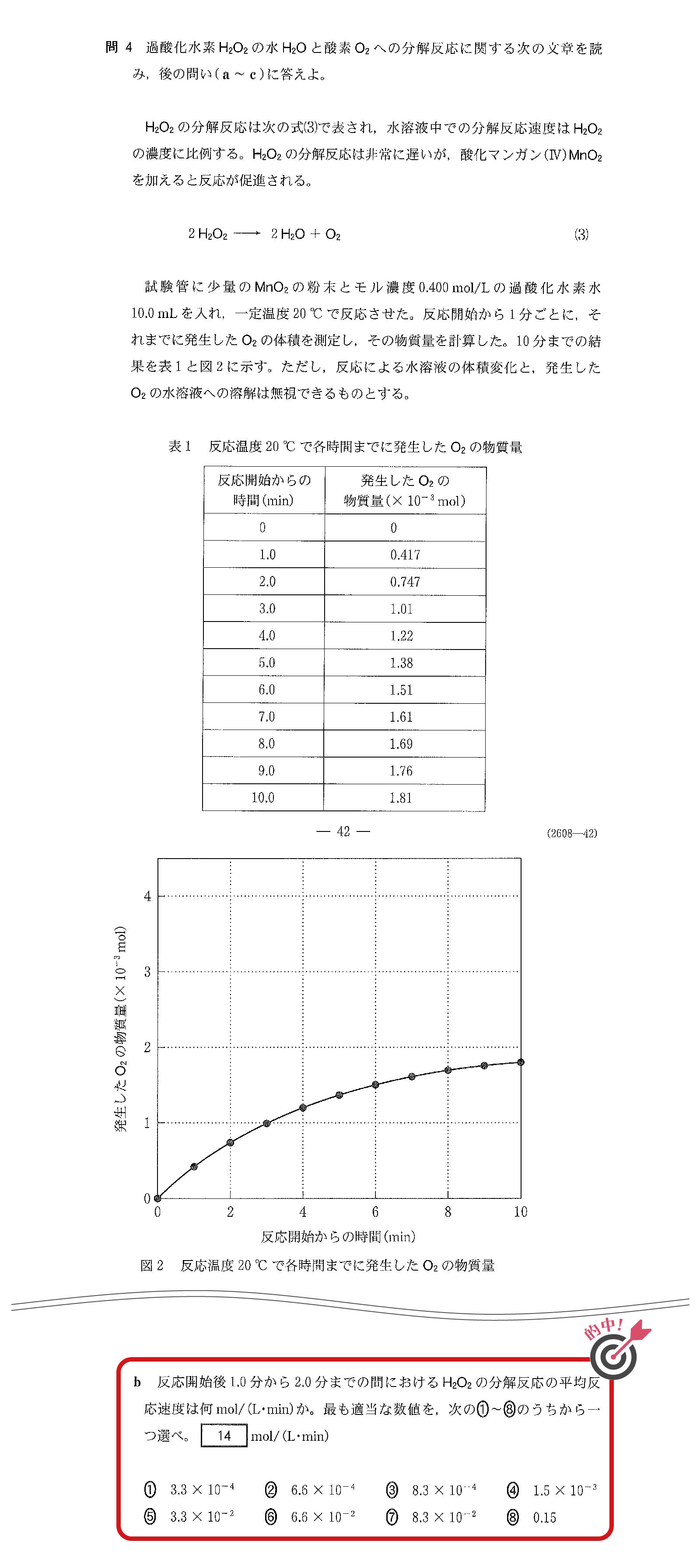

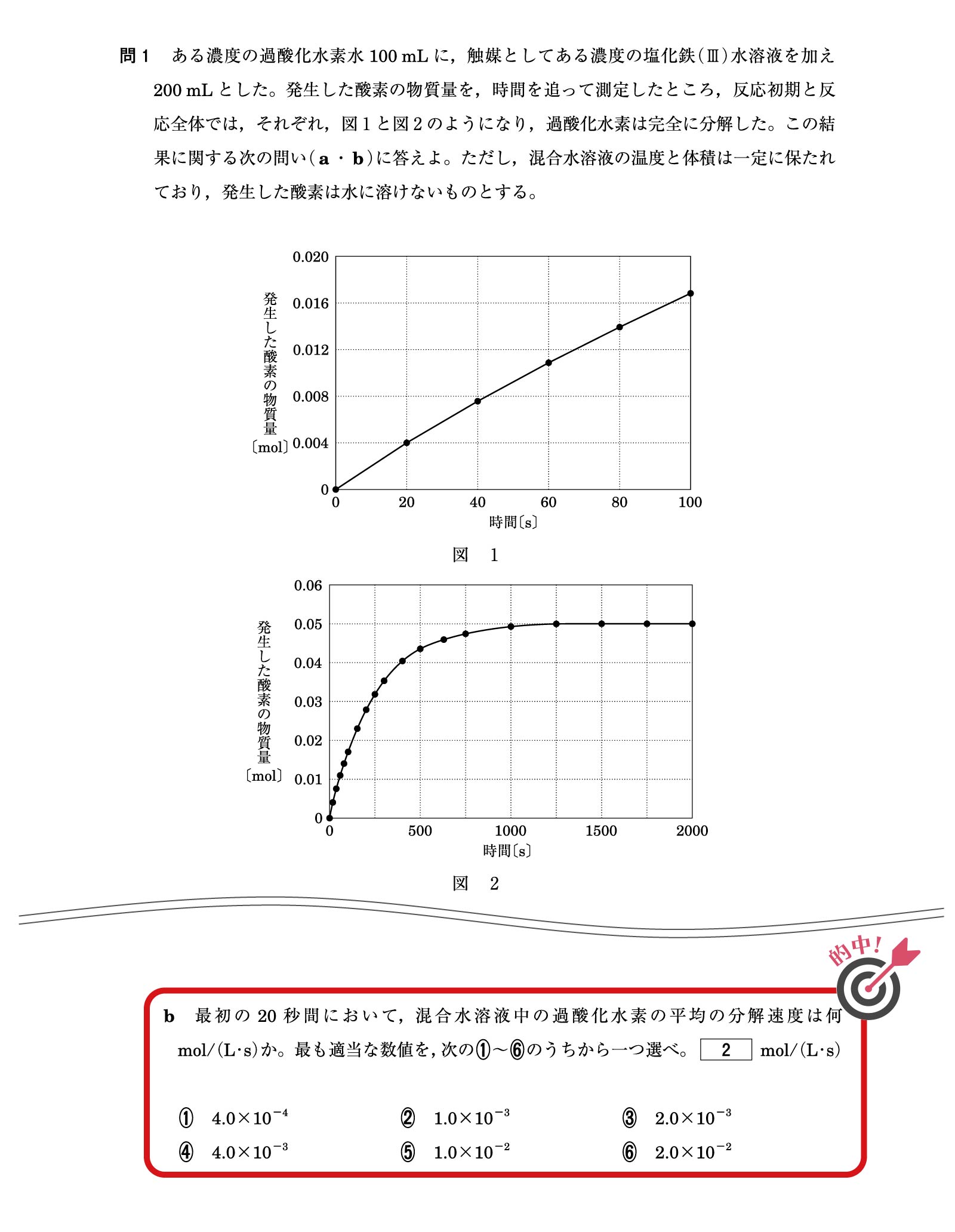

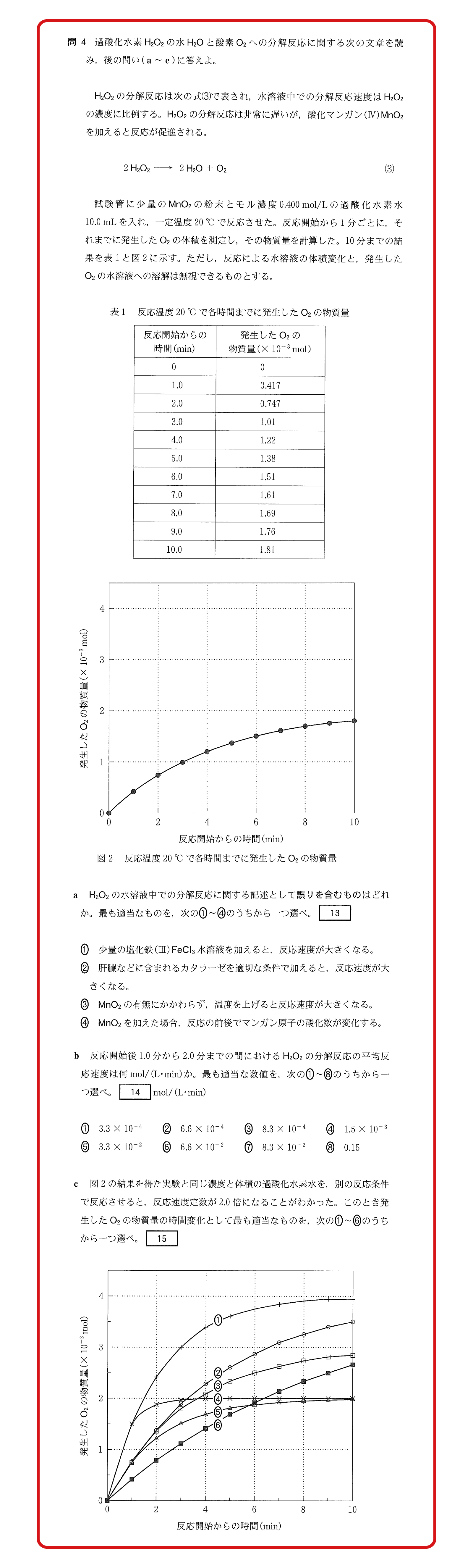

過酸化水素の分解反応について、経過時間と酸素の発生量に関するデータを読み取り、過酸化水素の平均分解速度を計算する問題。

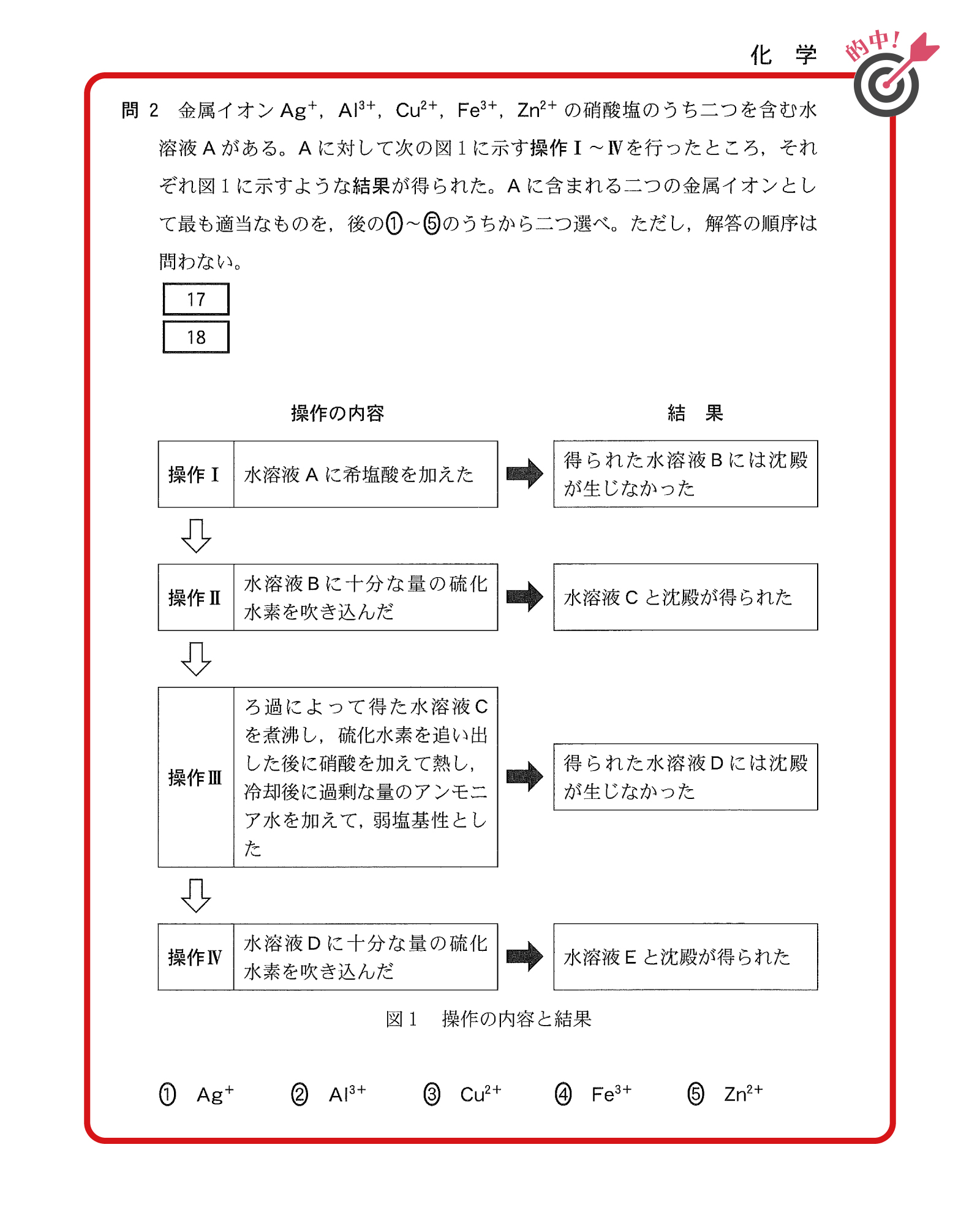

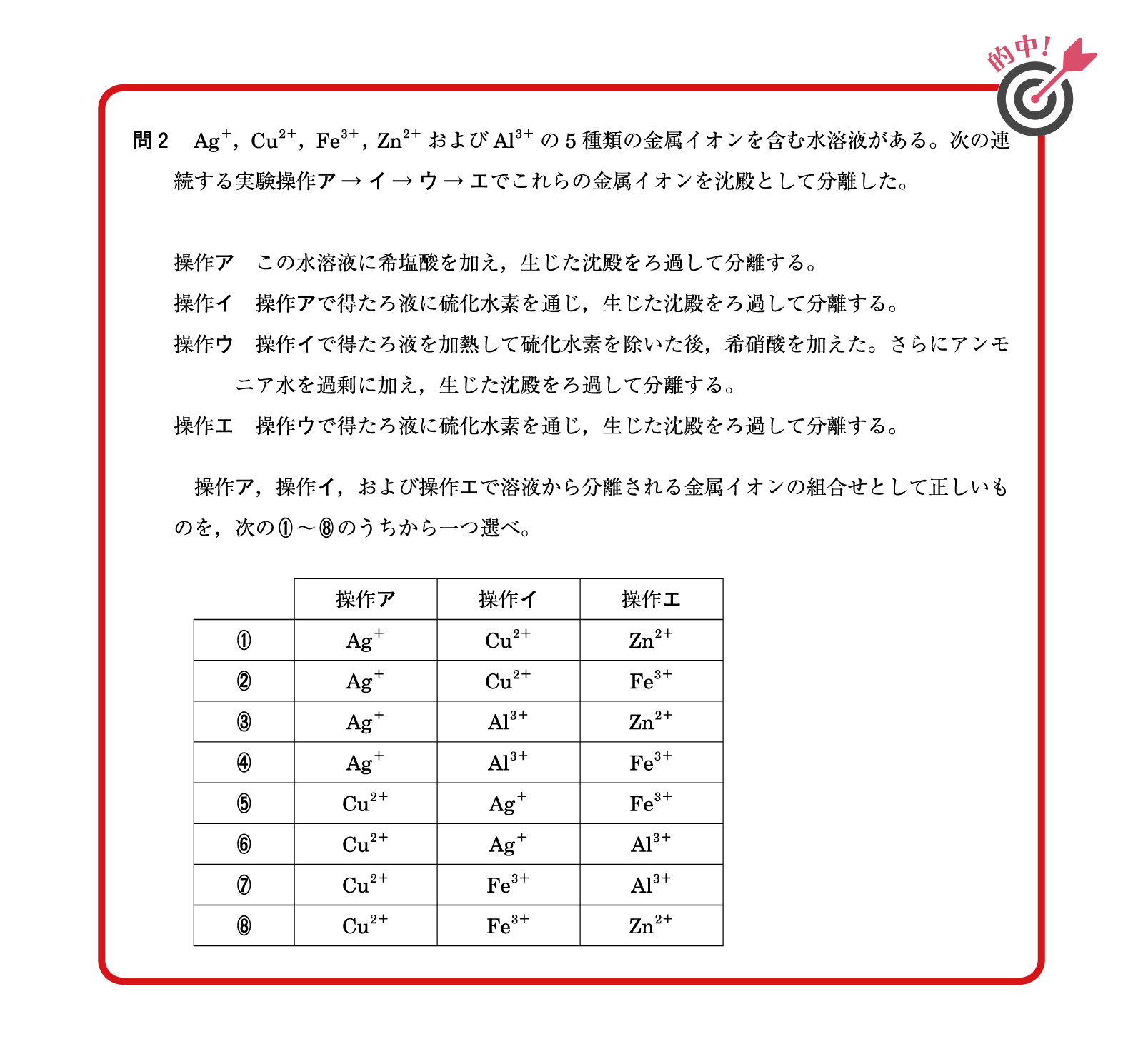

全く同じ5種の金属イオンの定性分離に関する問題。

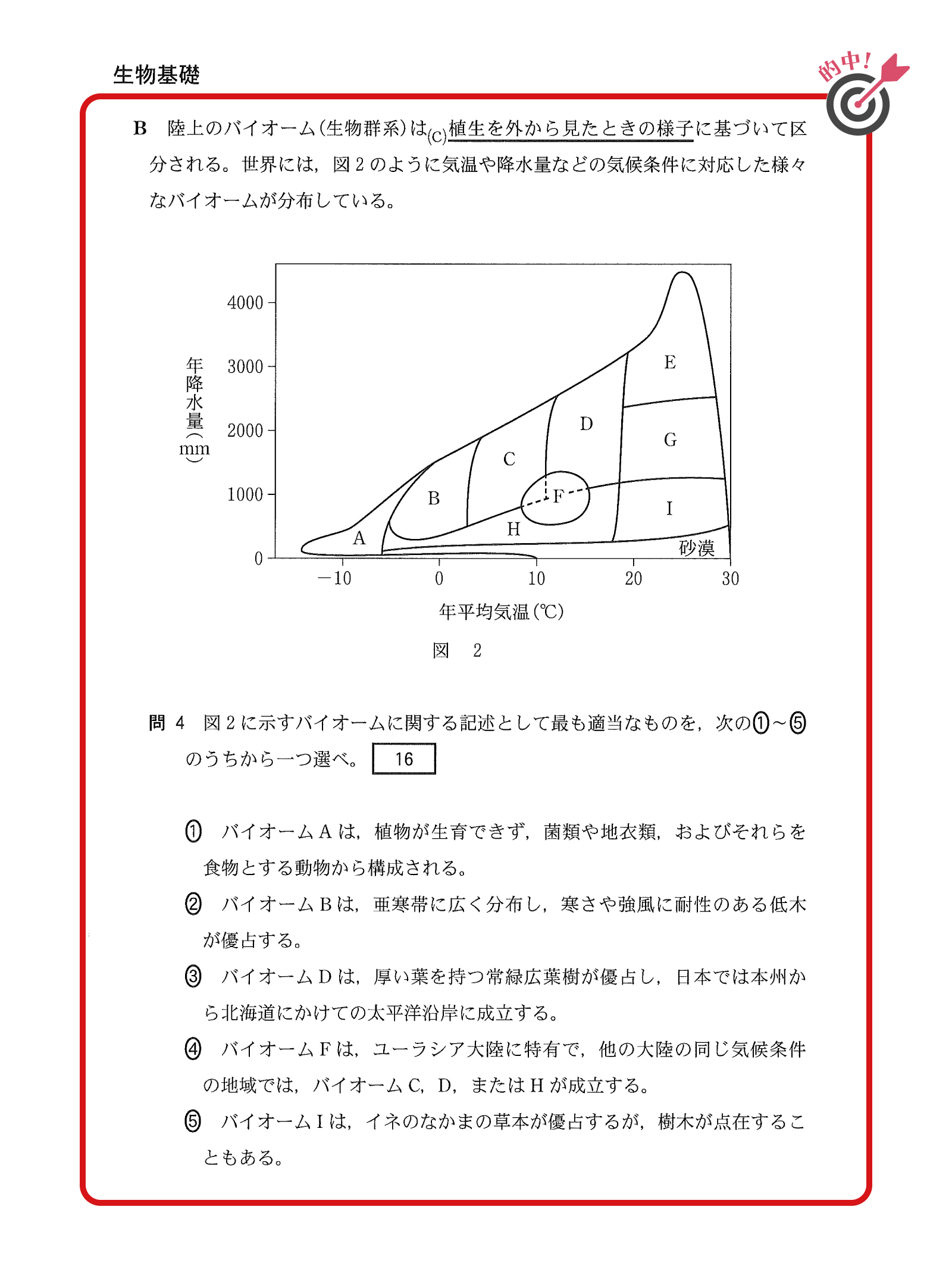

陸上のバイオームの優占種と相観を問う問題。

人体における物理的、化学的な生体防御について問う問題。

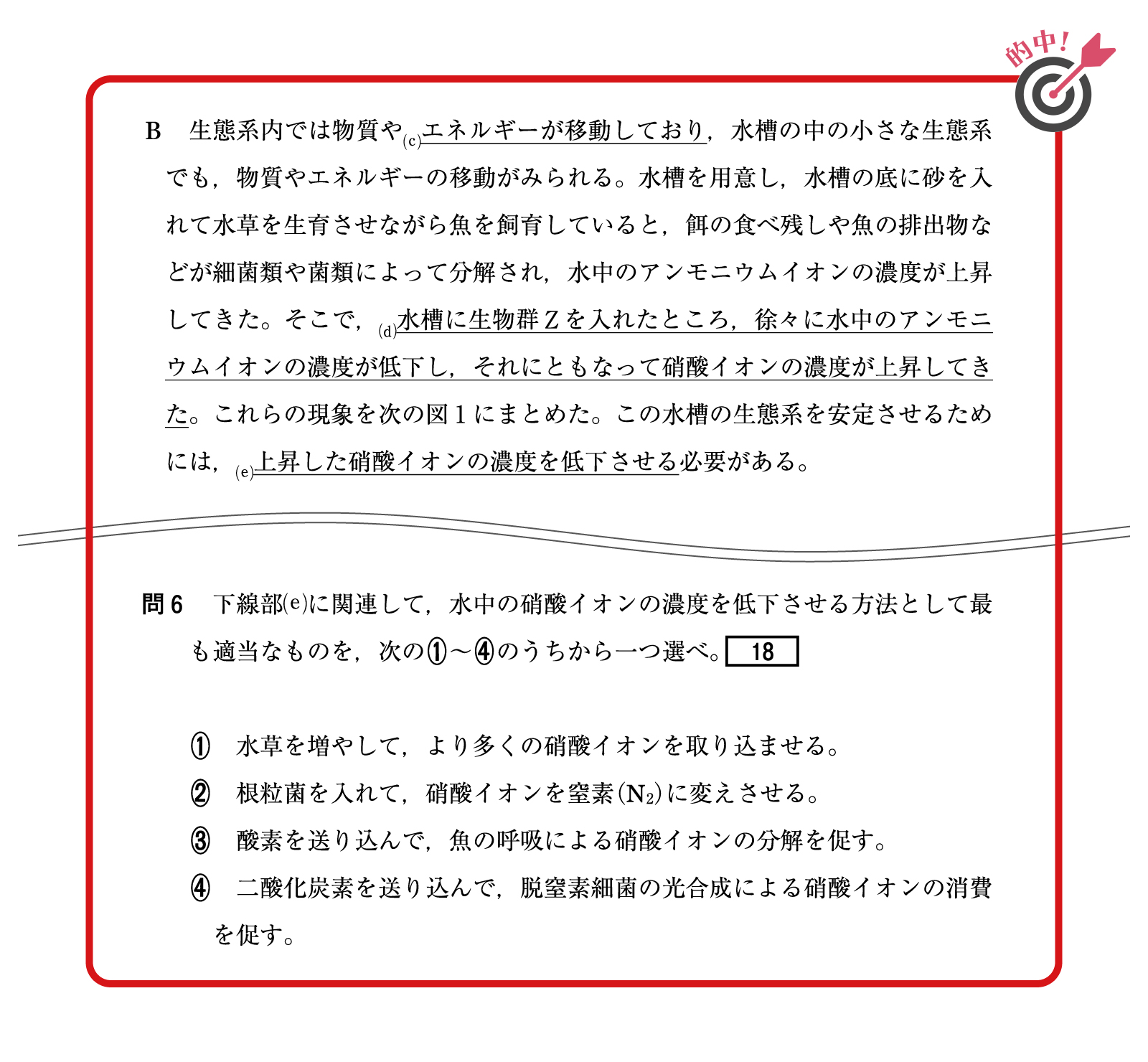

水中の窒素分子を減少させる方法について問う問題。

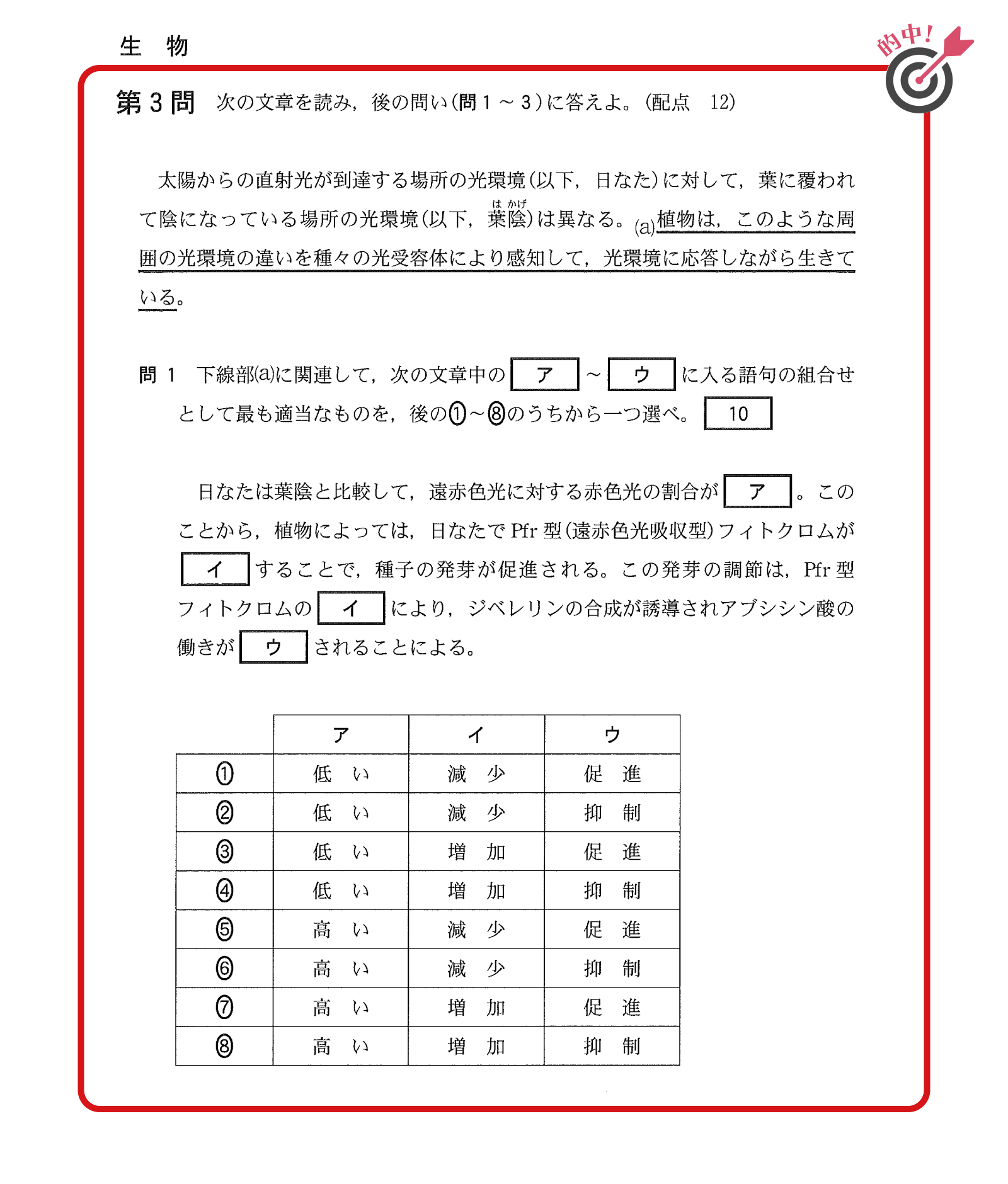

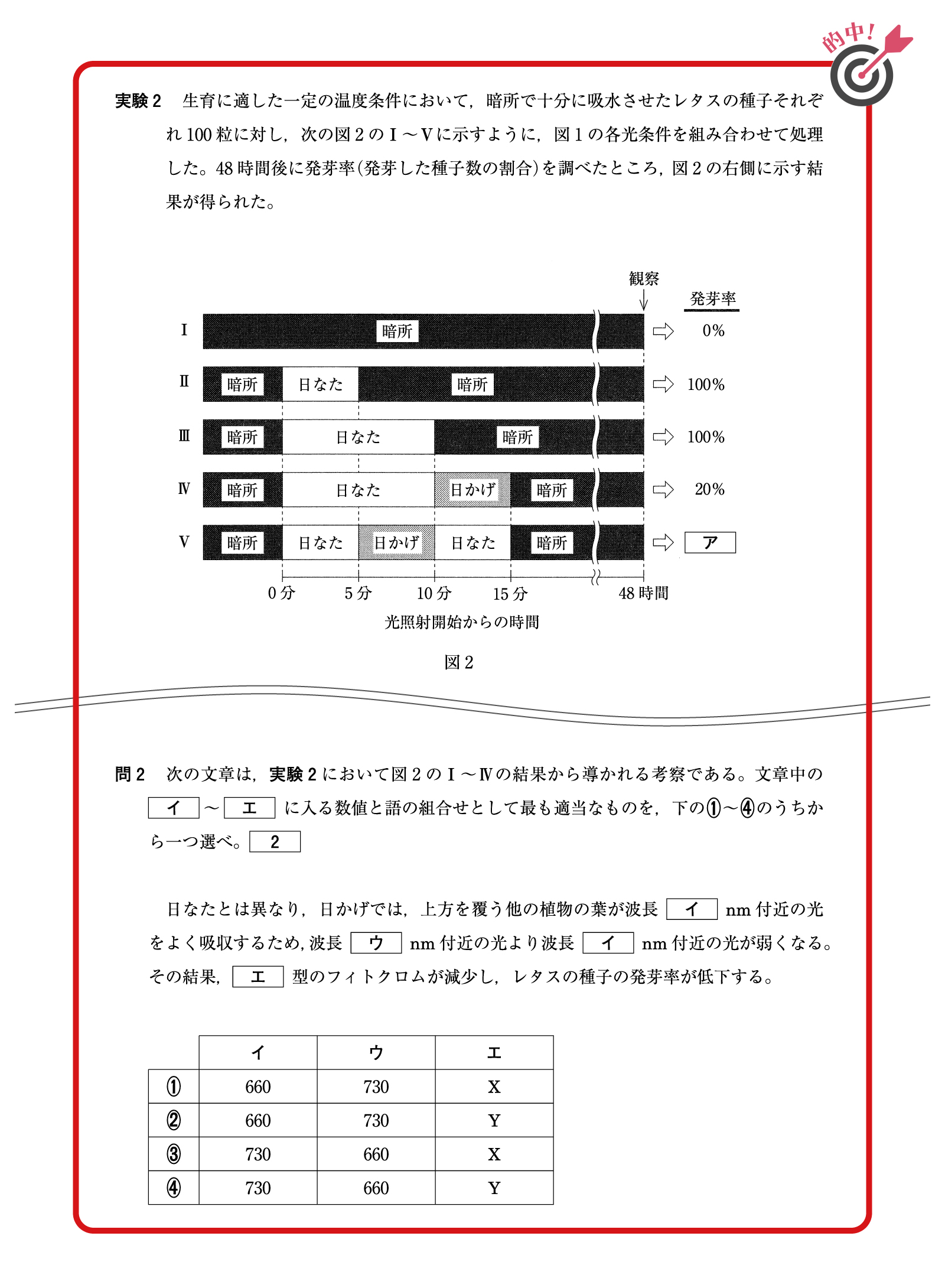

日なたと日かげの光環境の違いと、それによるフィトクロムの変化と種子の発芽との関係について考える問題。

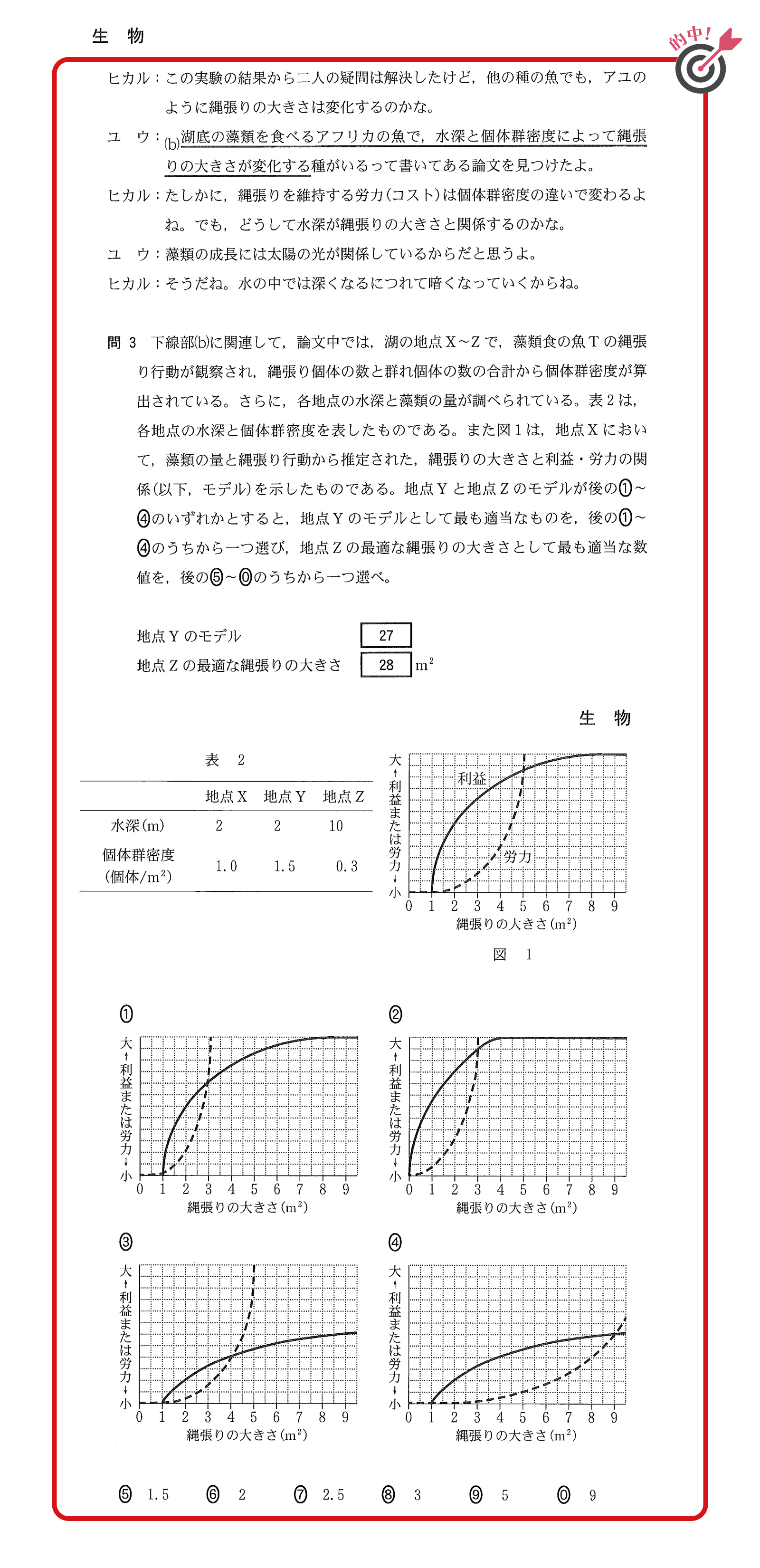

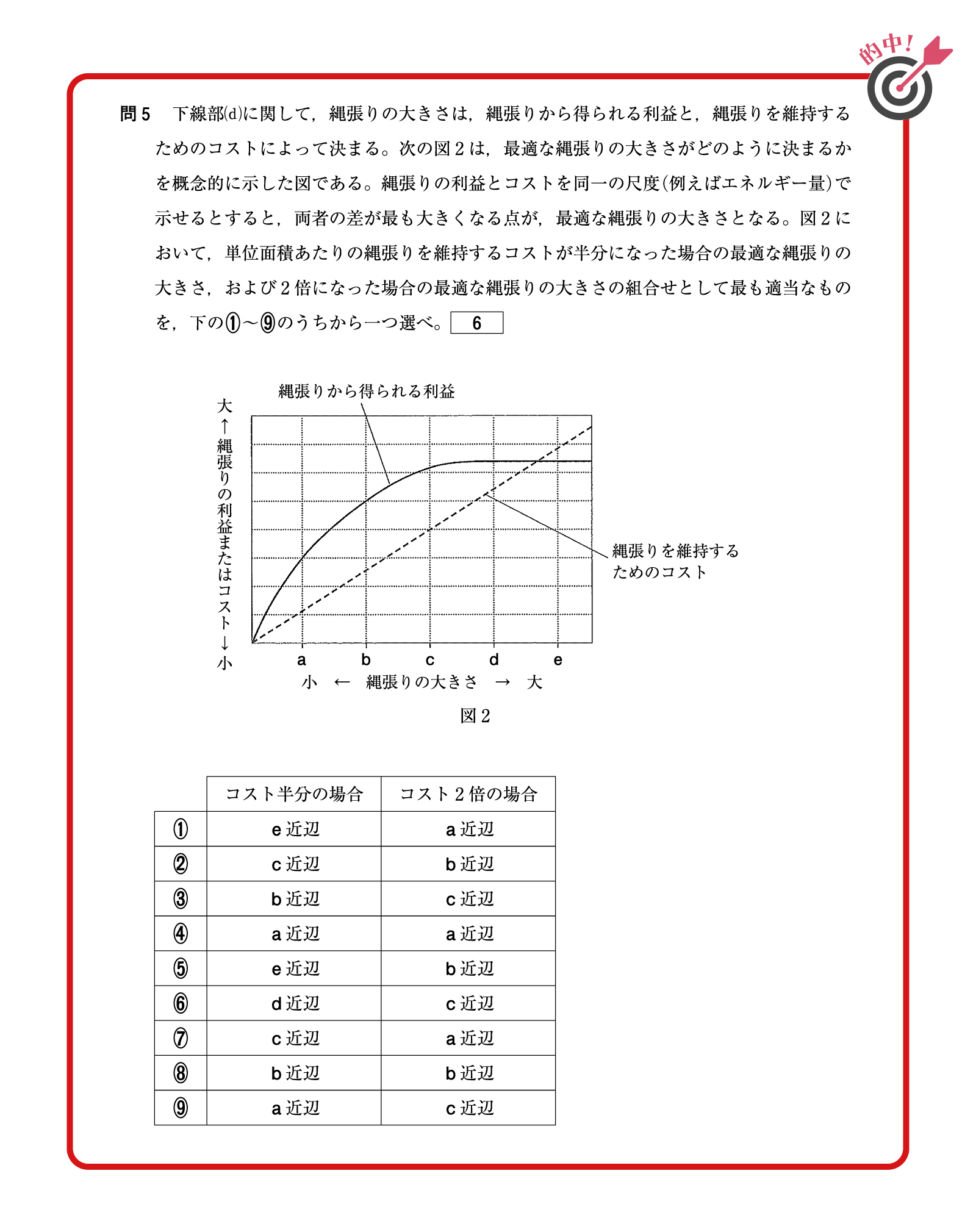

縄張りの大きさと縄張りの利益または労力との関係を示すグラフの変化と、最適な縄張りの大きさを求める問題。

調整タンパク質の濃度勾配に関わる問題。

太陽の黒点について、見え方の理由を問う問題。

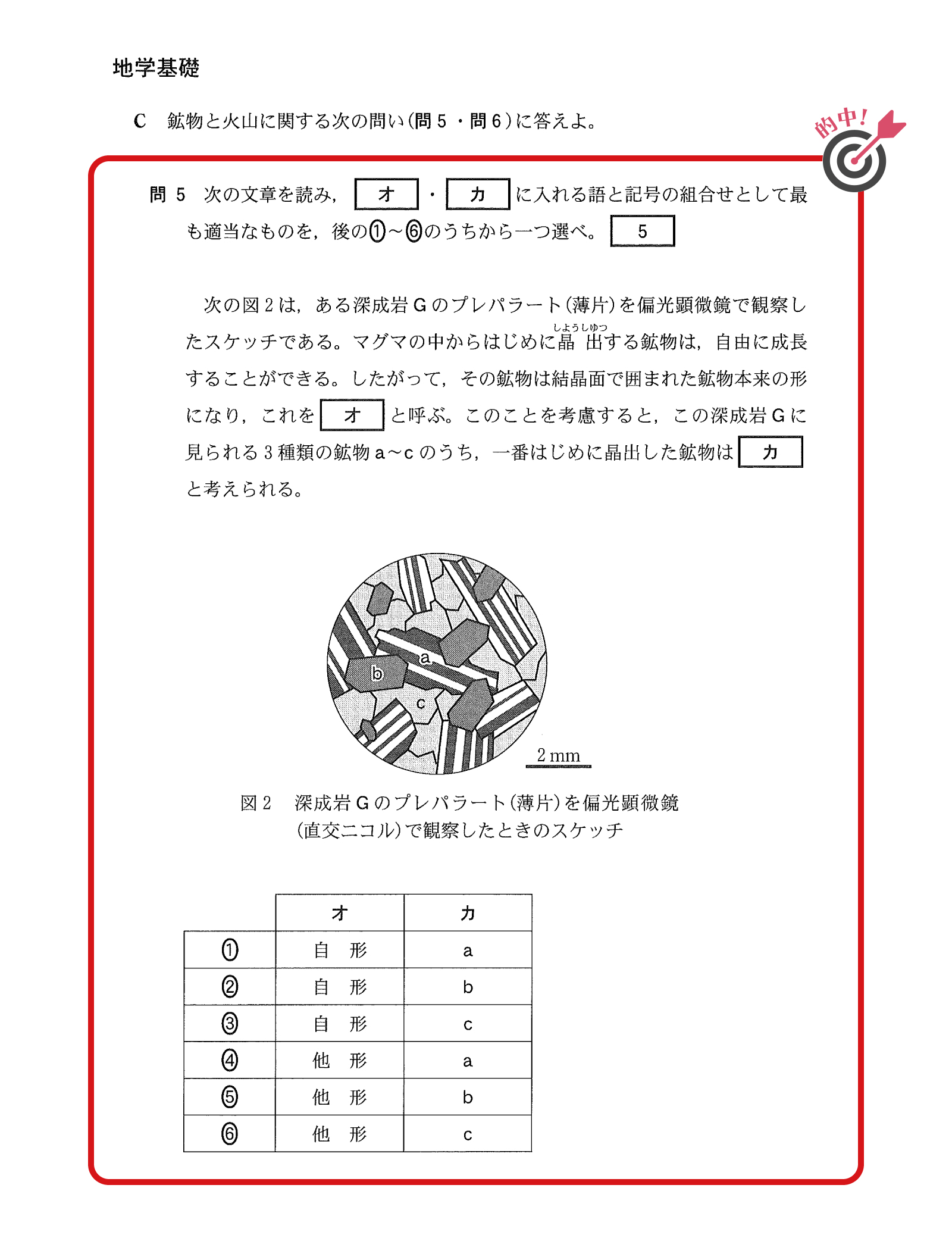

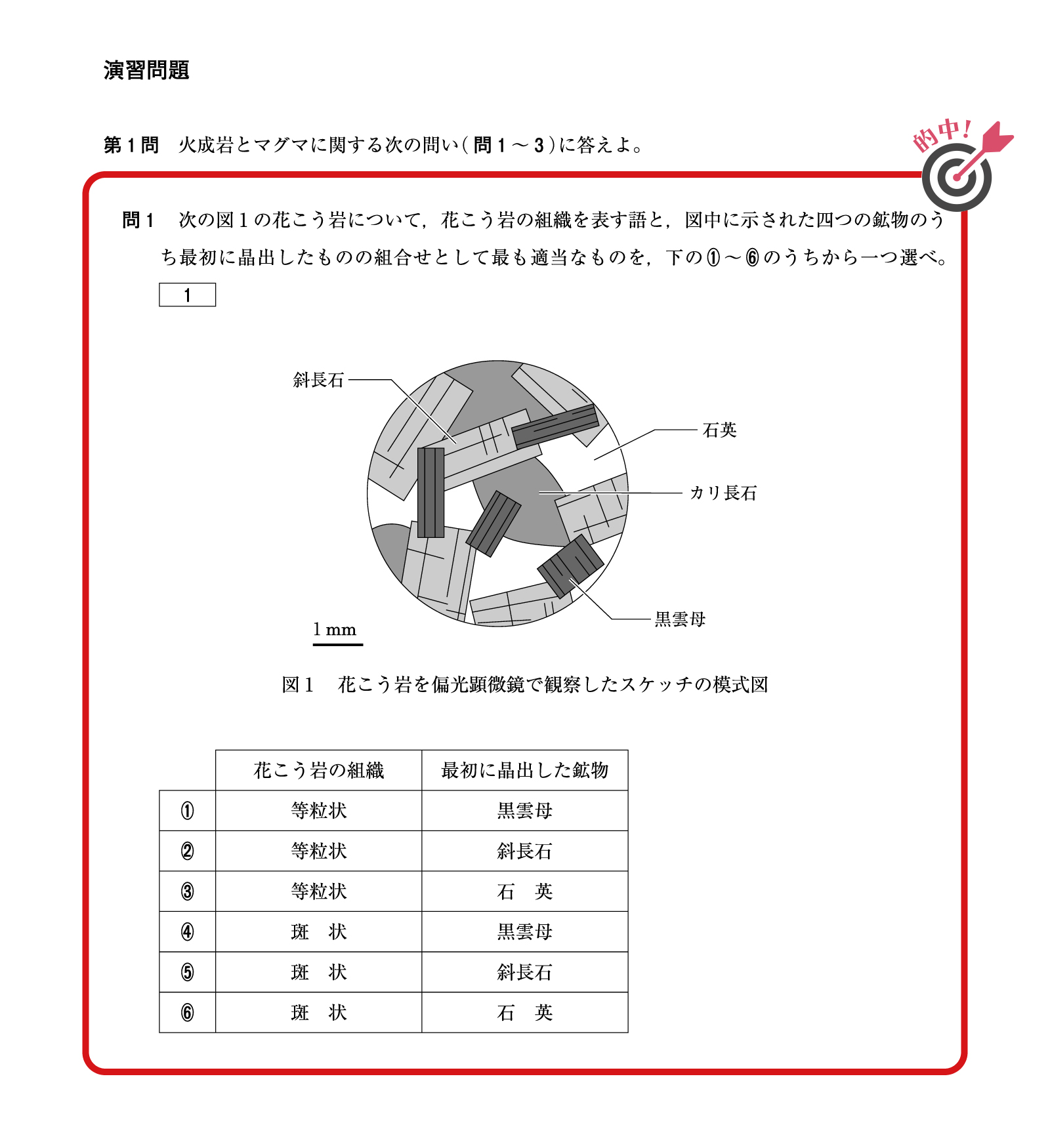

どちらも火成岩のプレパラートのスケッチから、はじめに晶出する鉱物を読みとる問題。

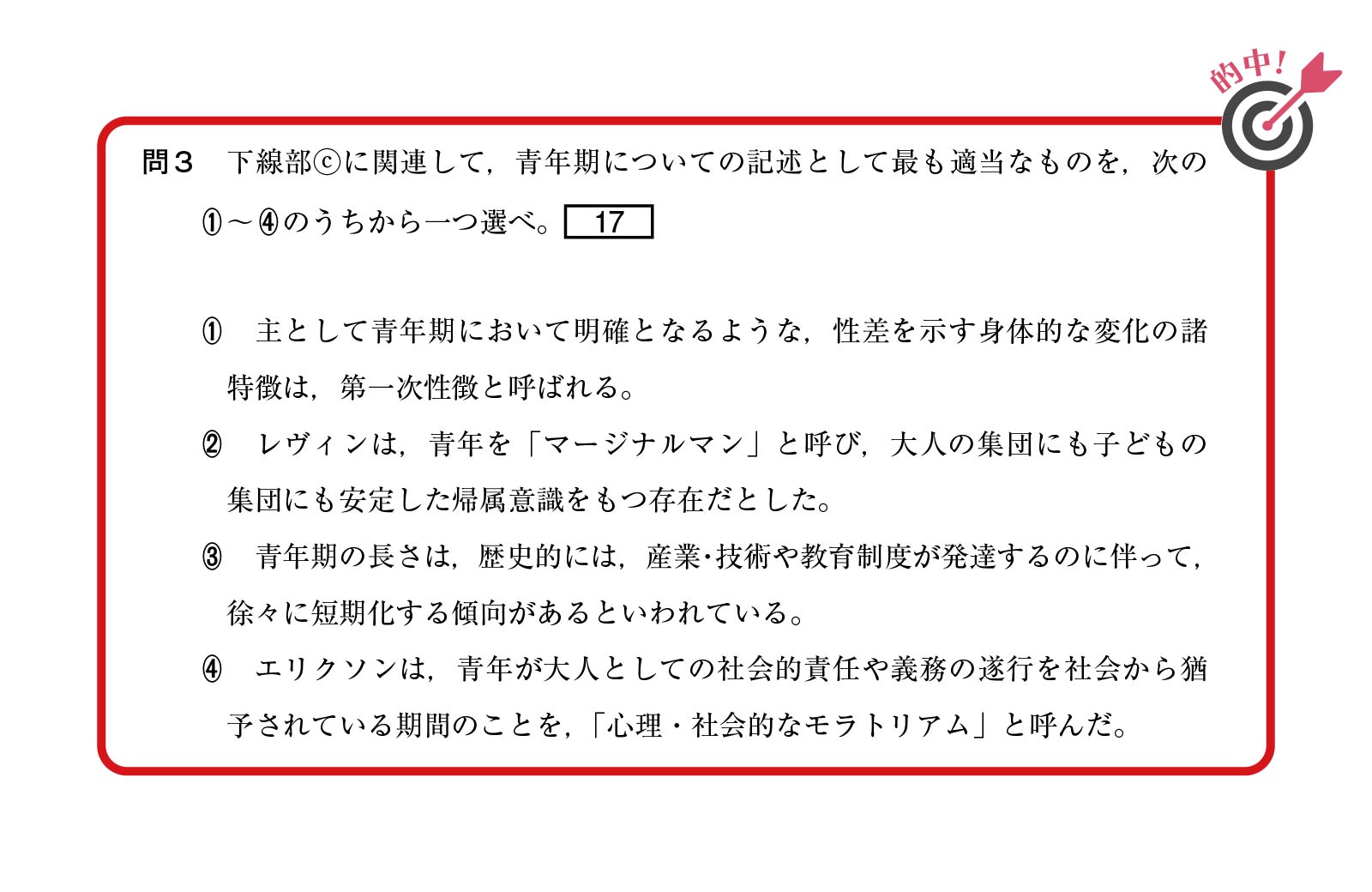

青年期の特徴に関する問題。

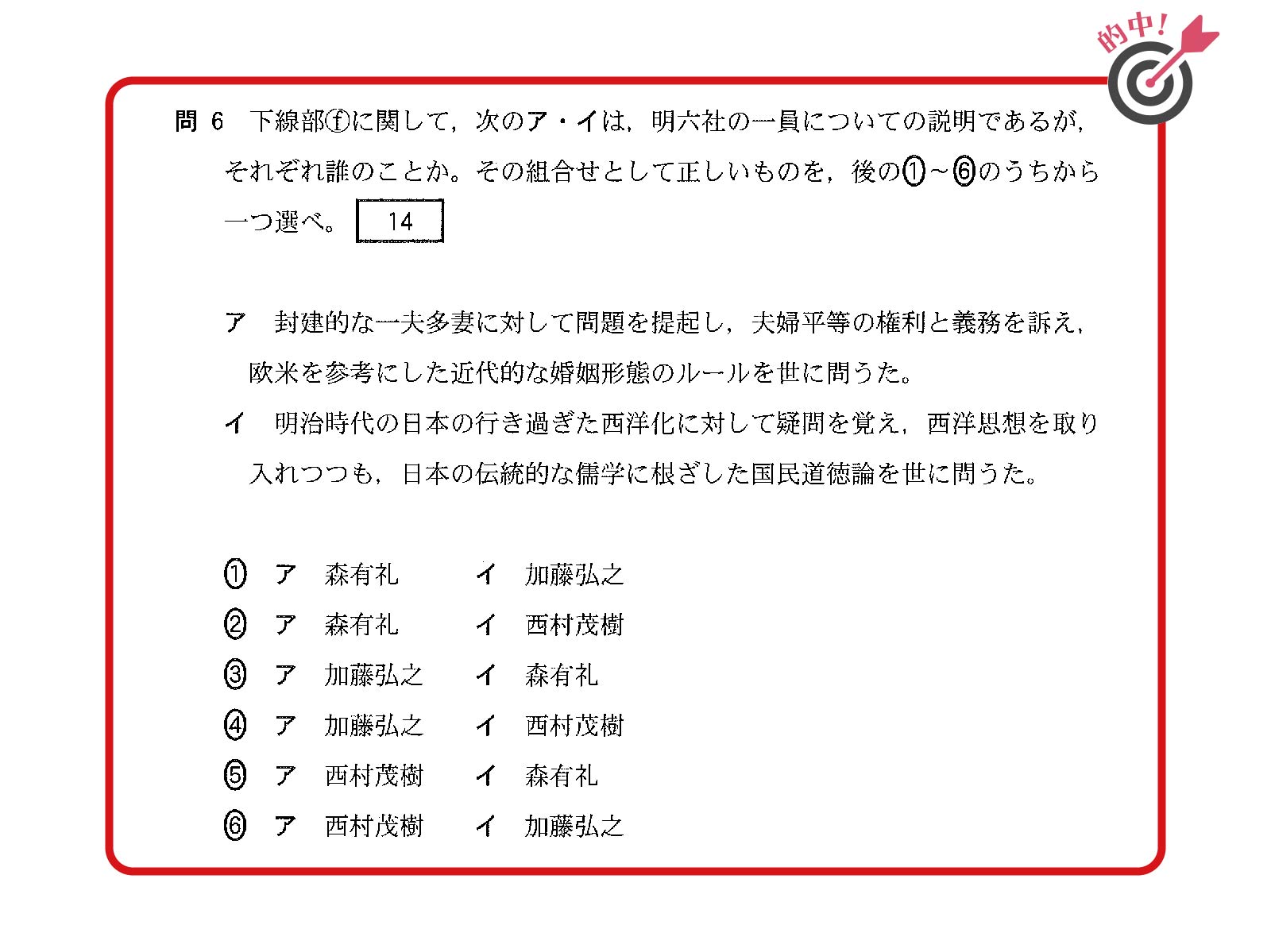

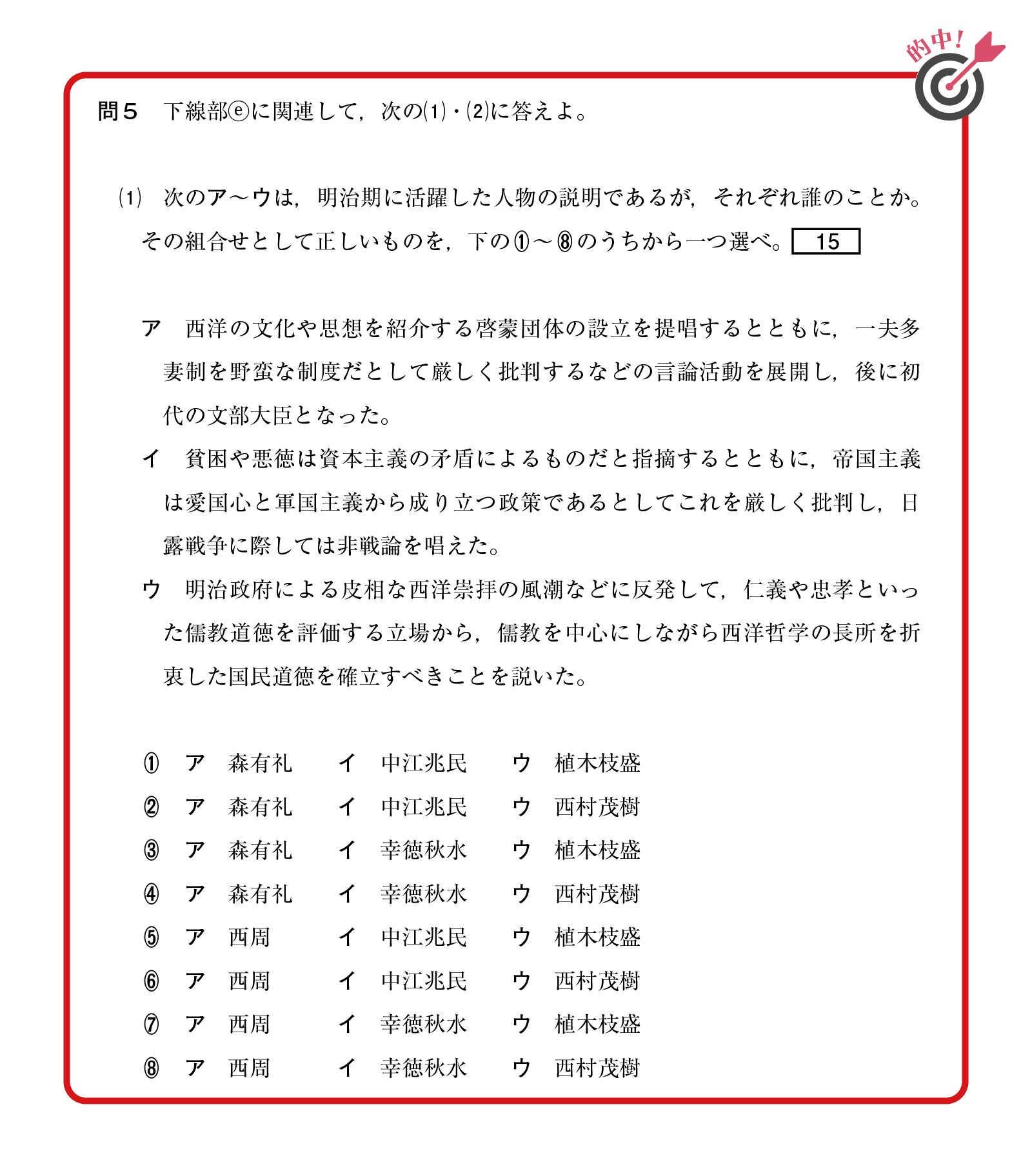

森有礼と西村茂樹の思想について答える問題。

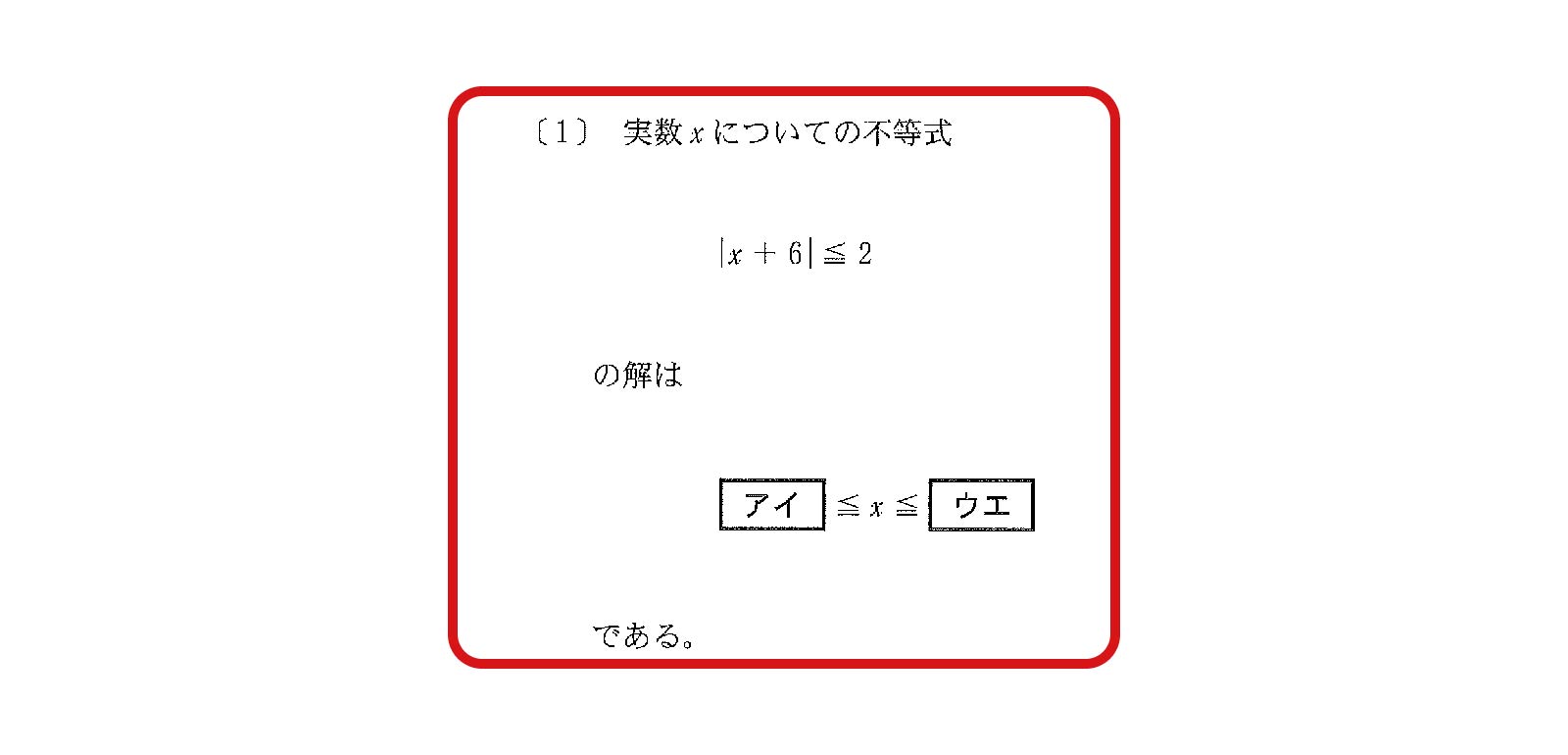

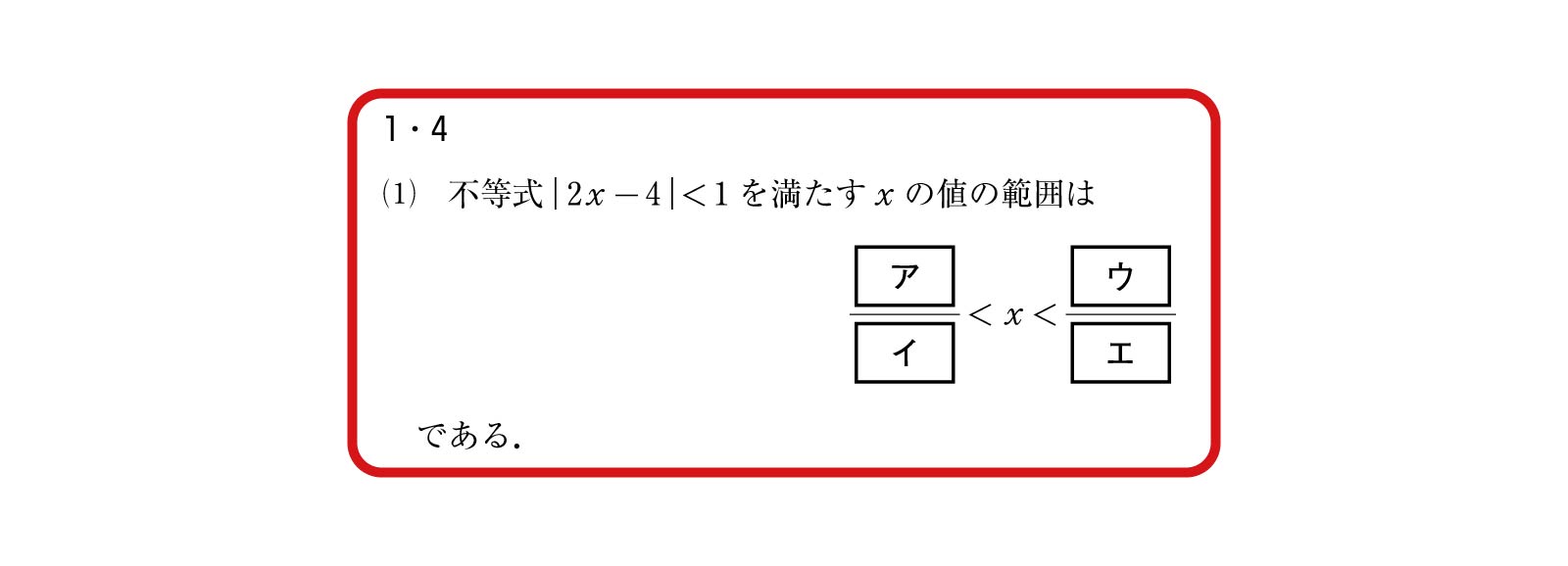

絶対値を含む不等式の範囲について答える問題。

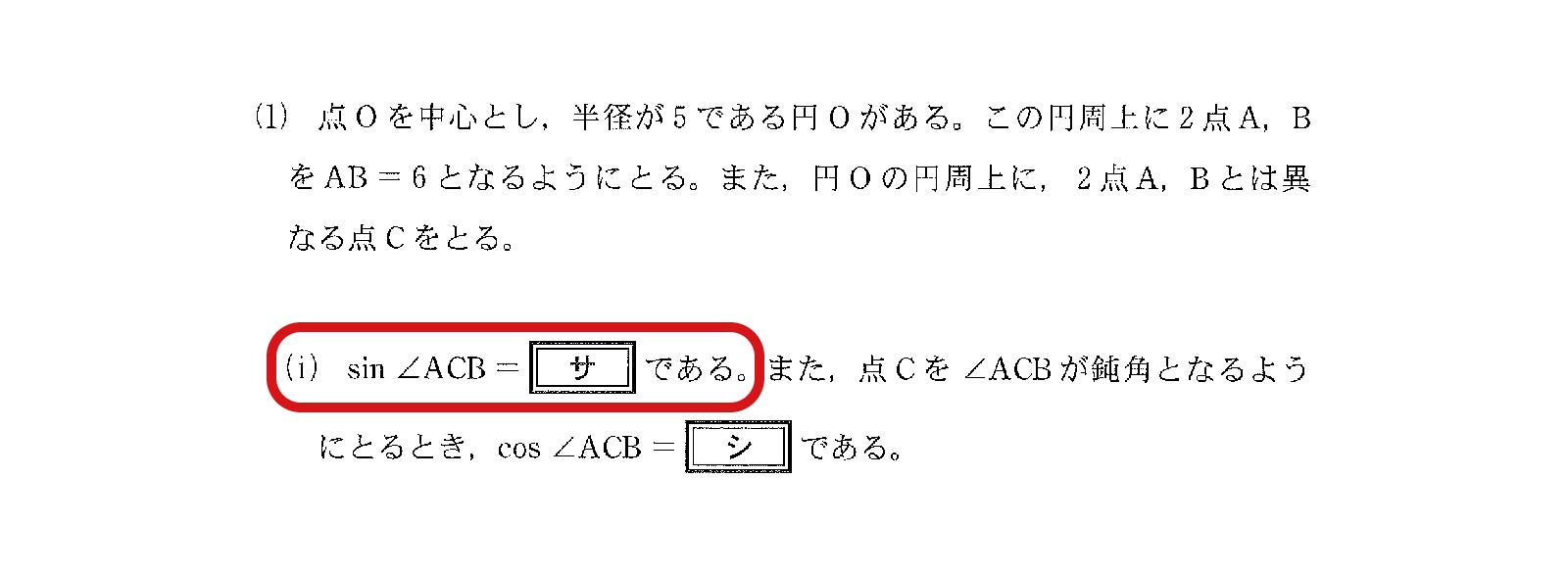

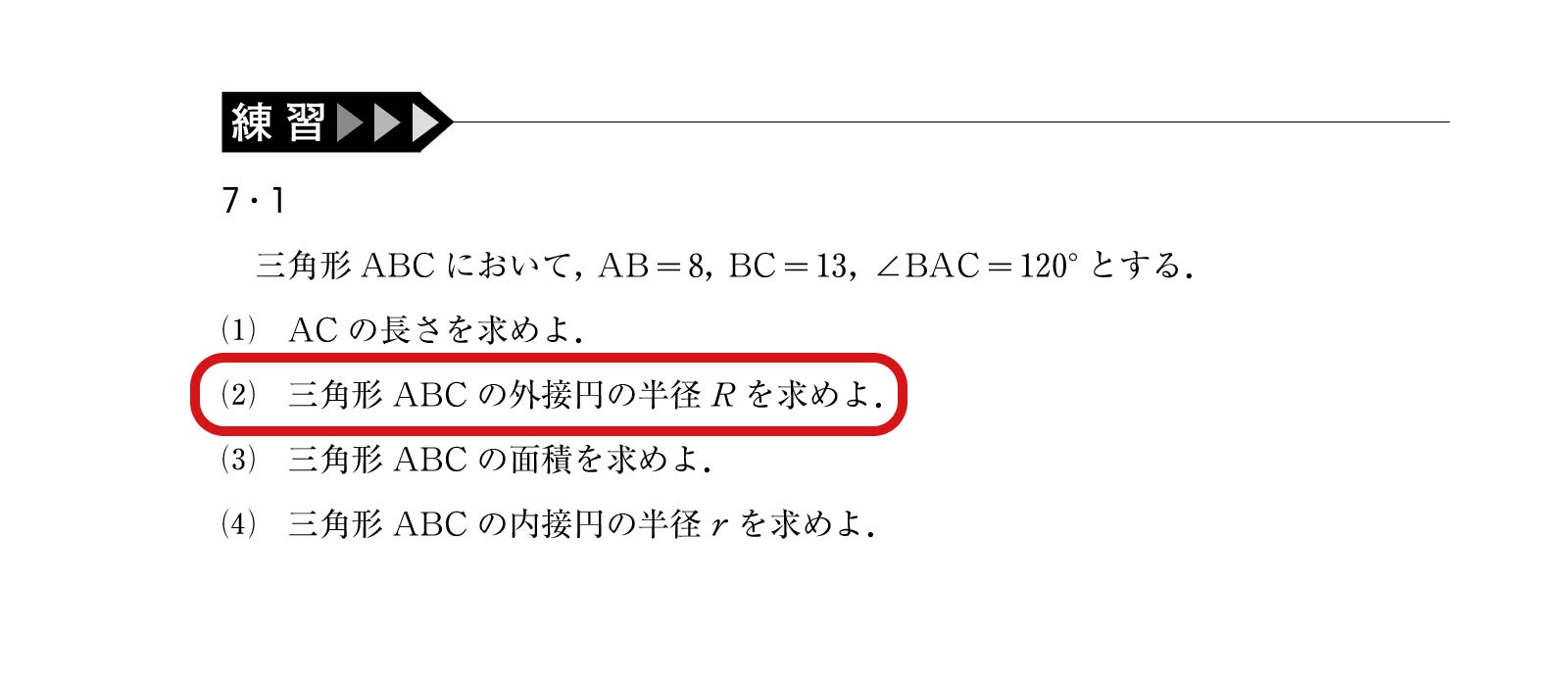

正弦定理からsinθと外接円の関係を問う問題。

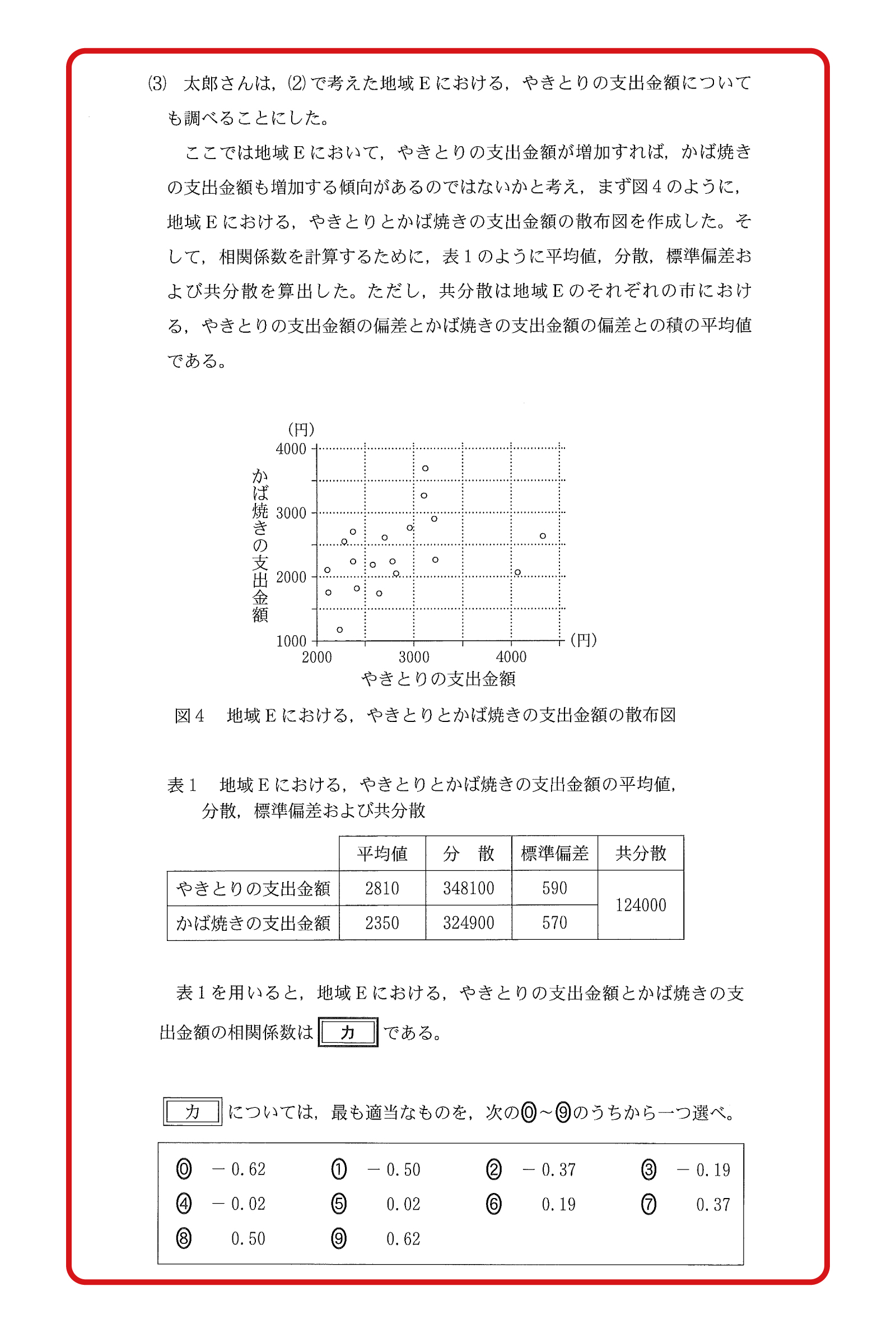

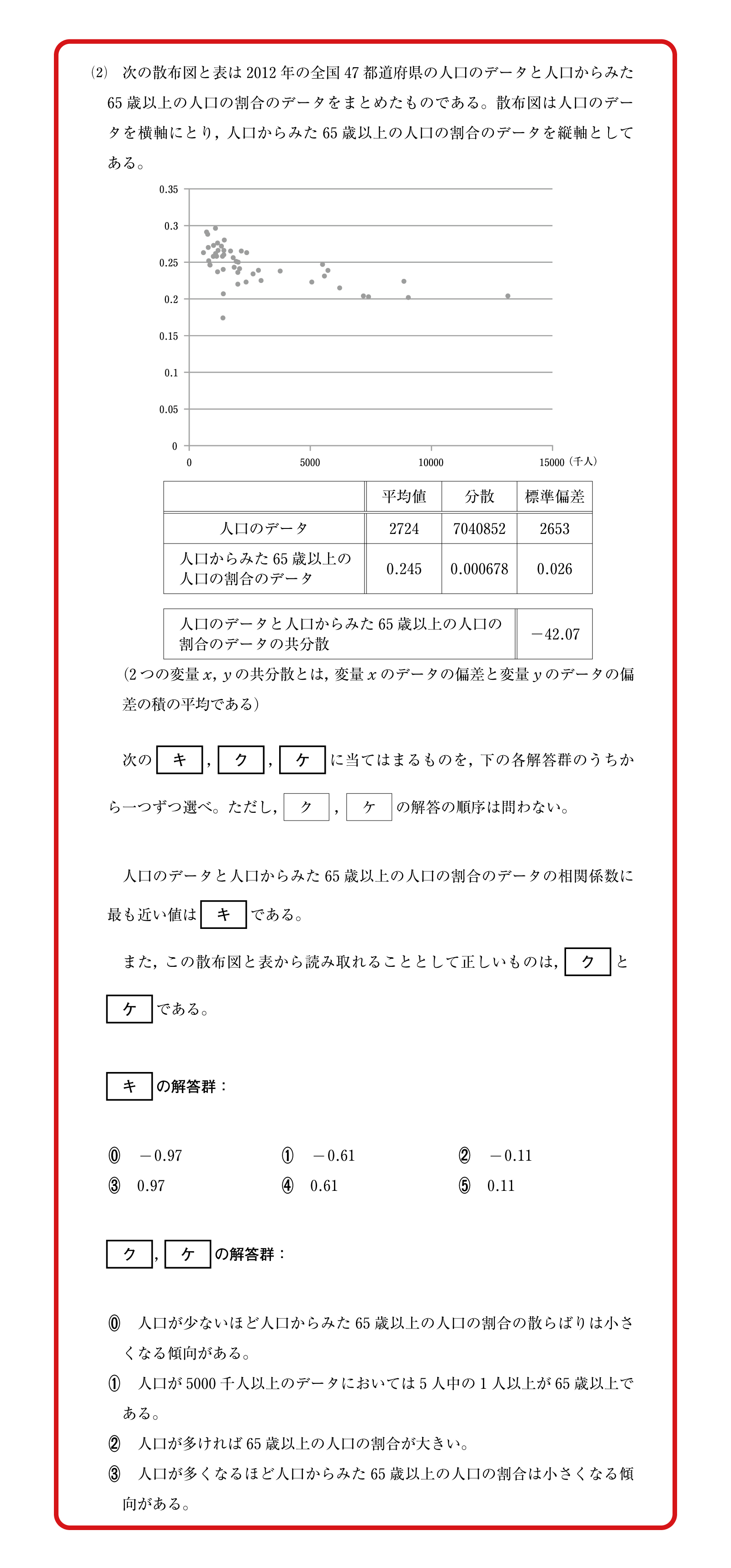

与えられた平均値、分散、標準偏差から相関係数を求める問題。

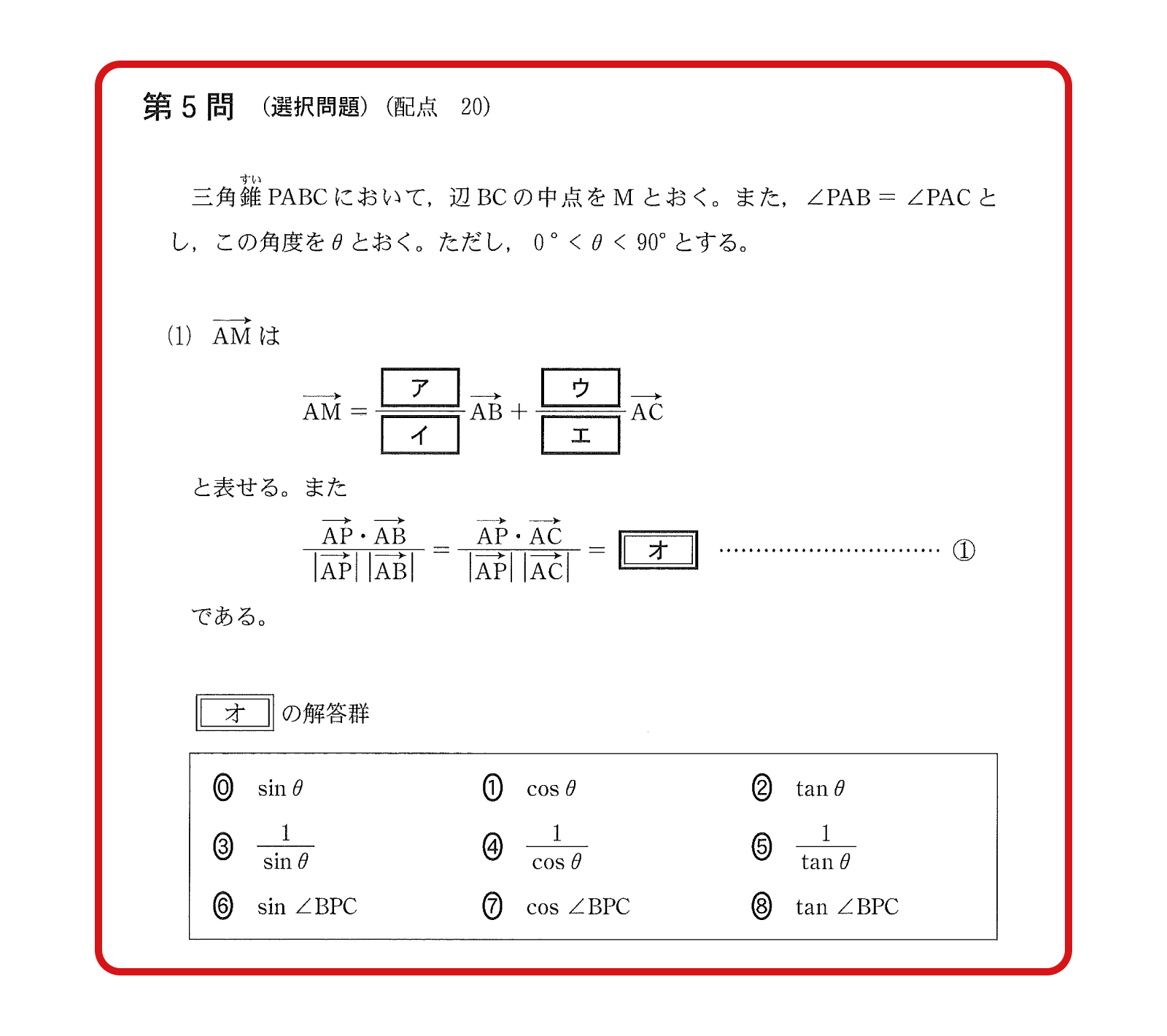

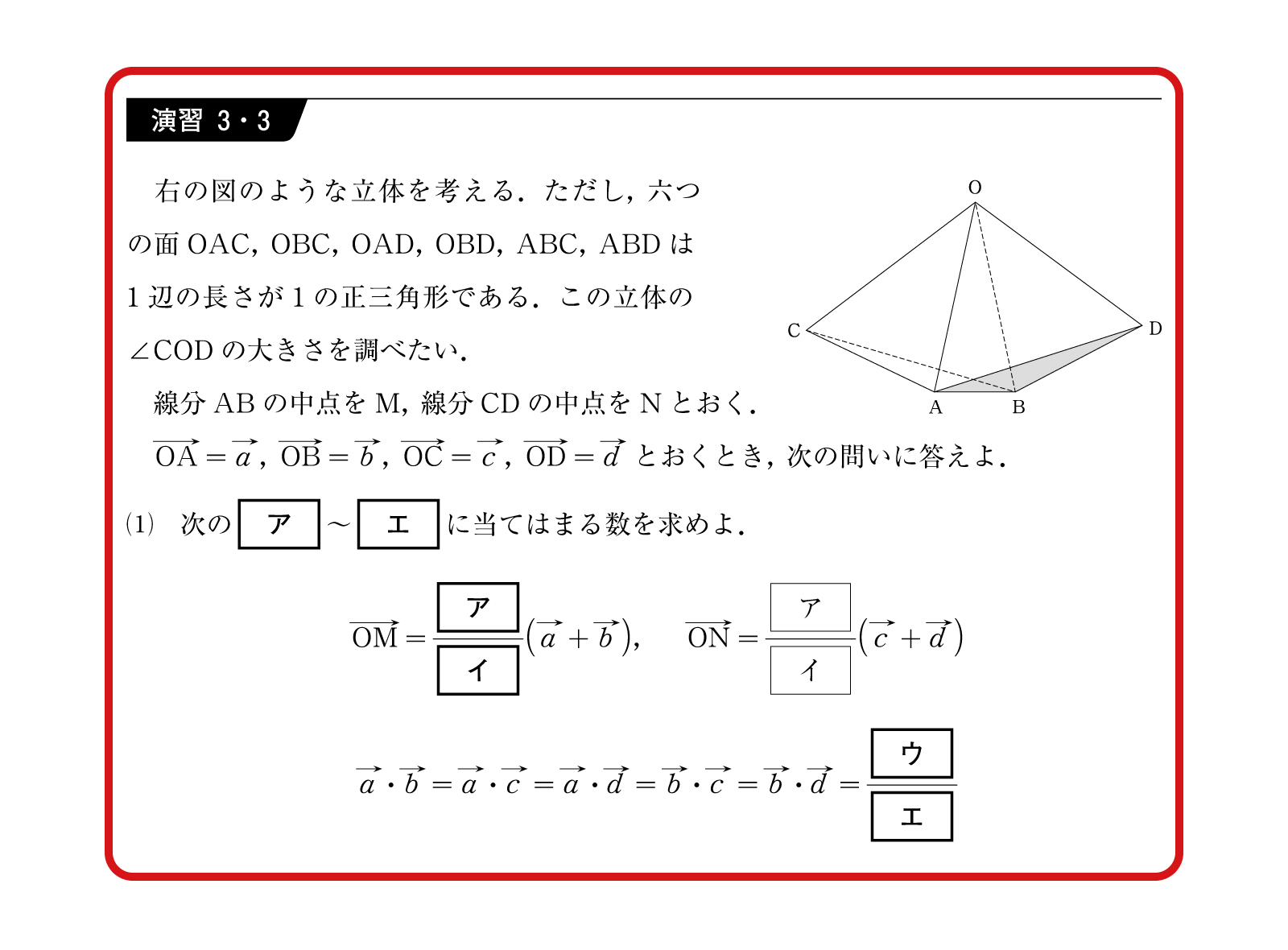

空間図形において、辺の中点へのベクトルを求め、内積を計算する問題。

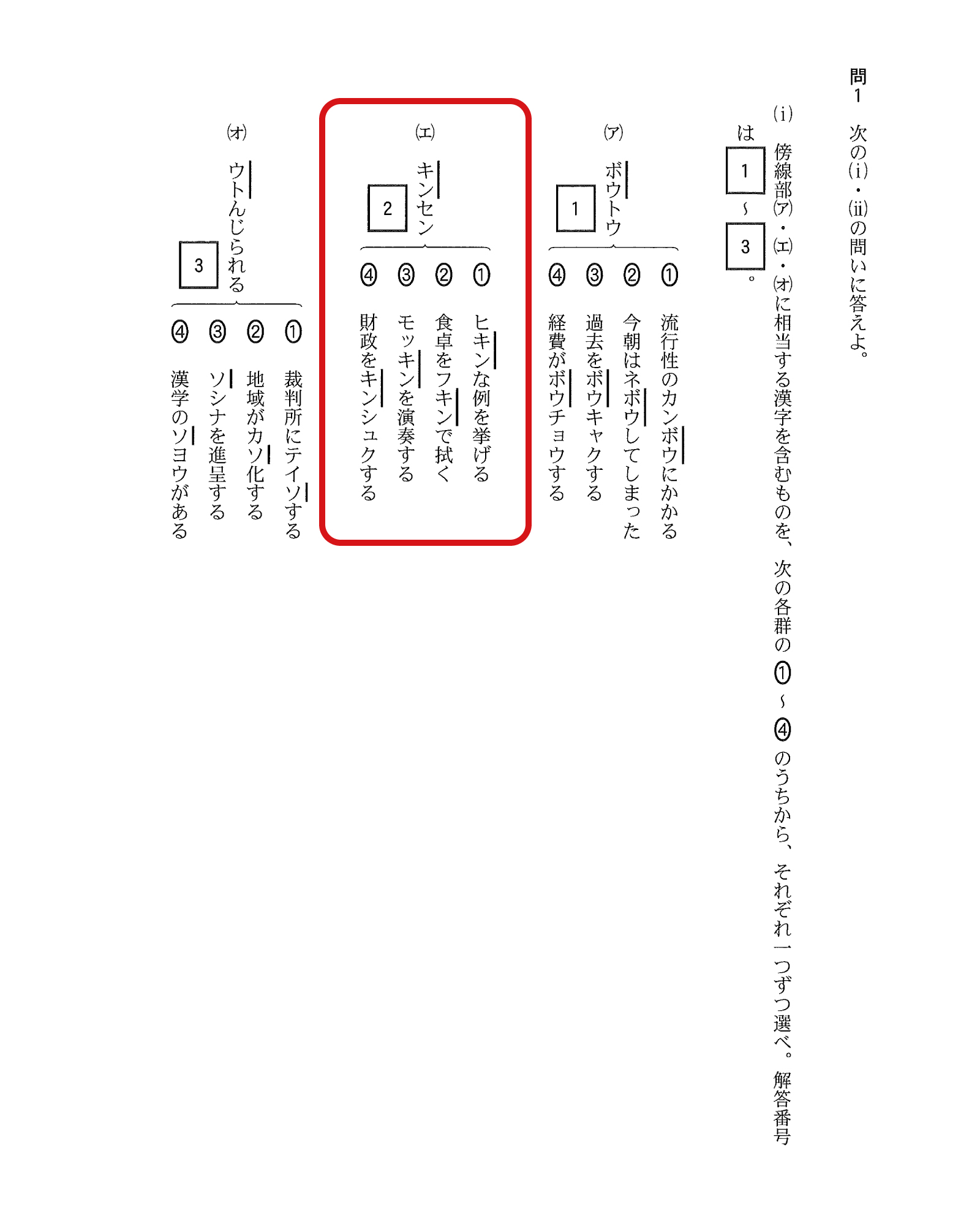

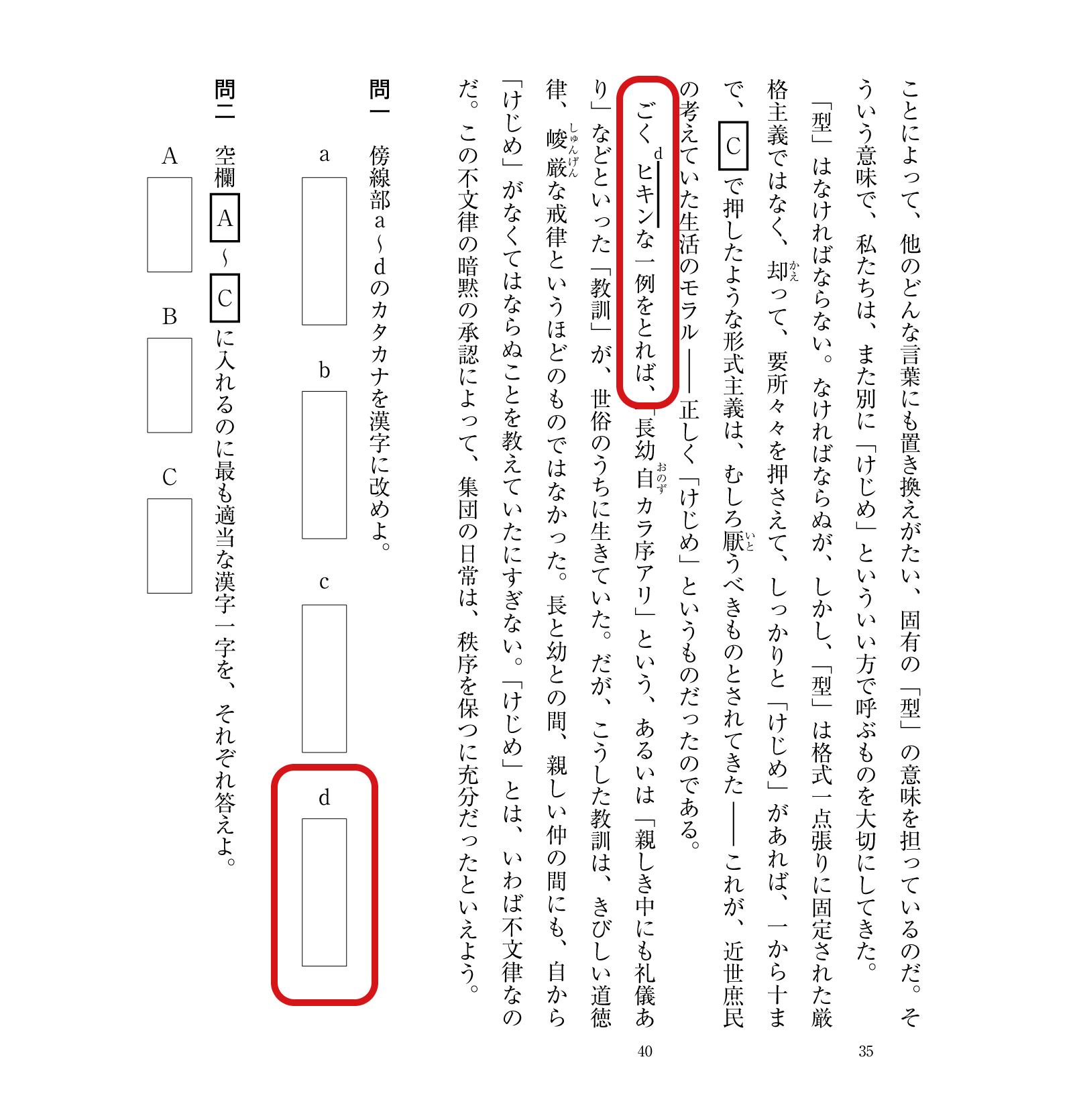

「キンセン」のキンと同じ漢字を用いるものを選択する問題。その選択肢の「卑近(ヒキン)」について、書き取り問題が出題されていた。

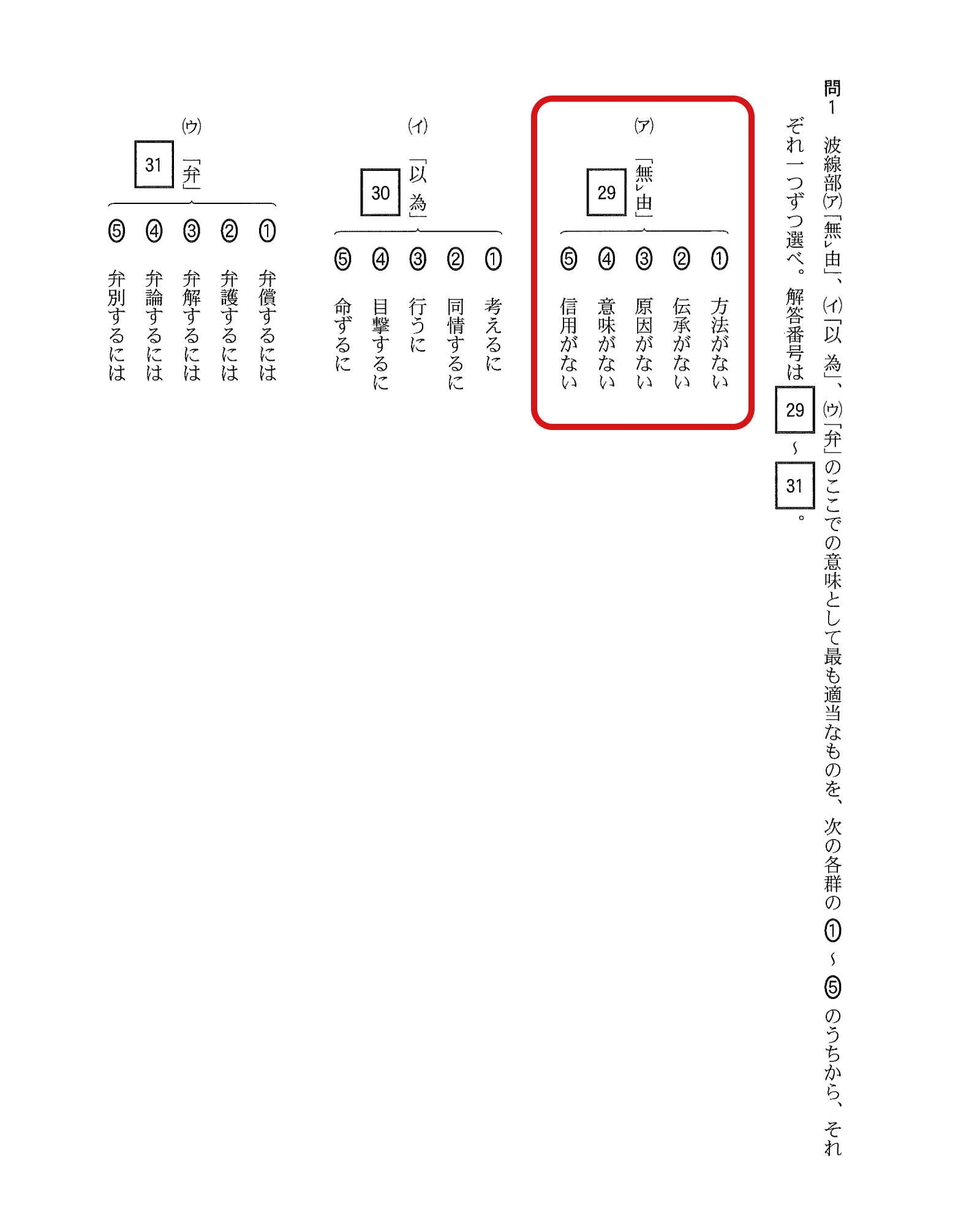

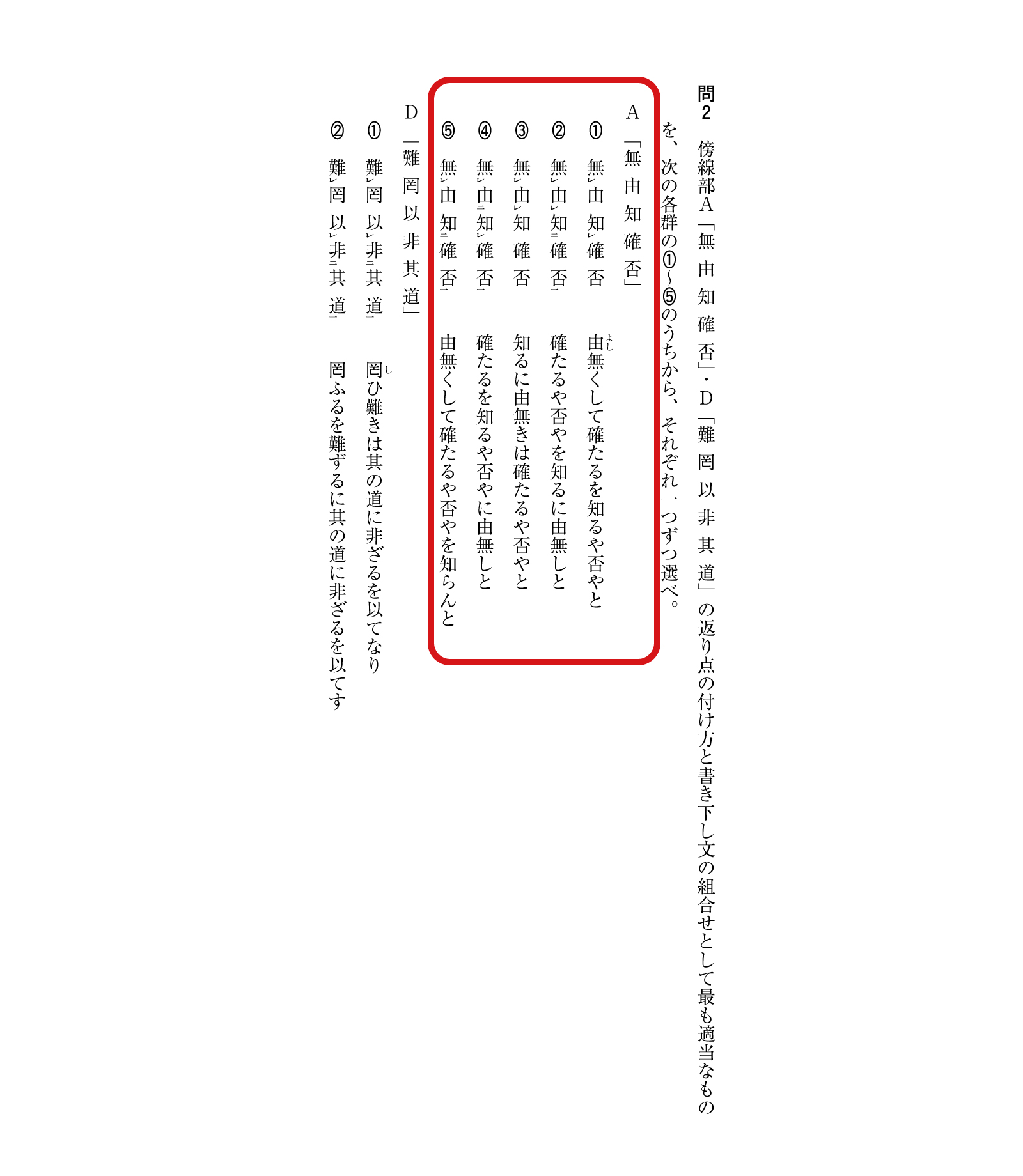

ともに 「無由(よしなし)」を問う問題。

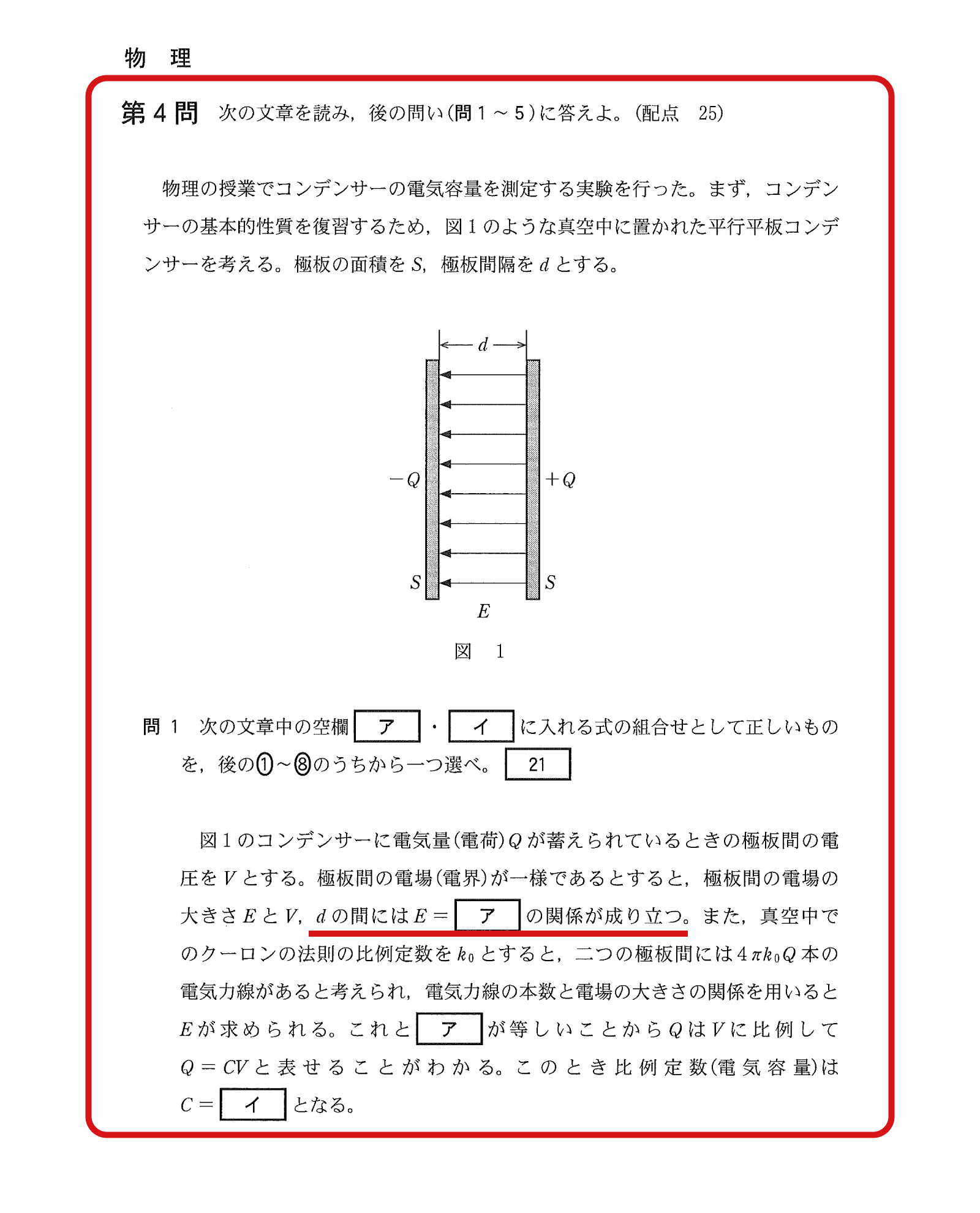

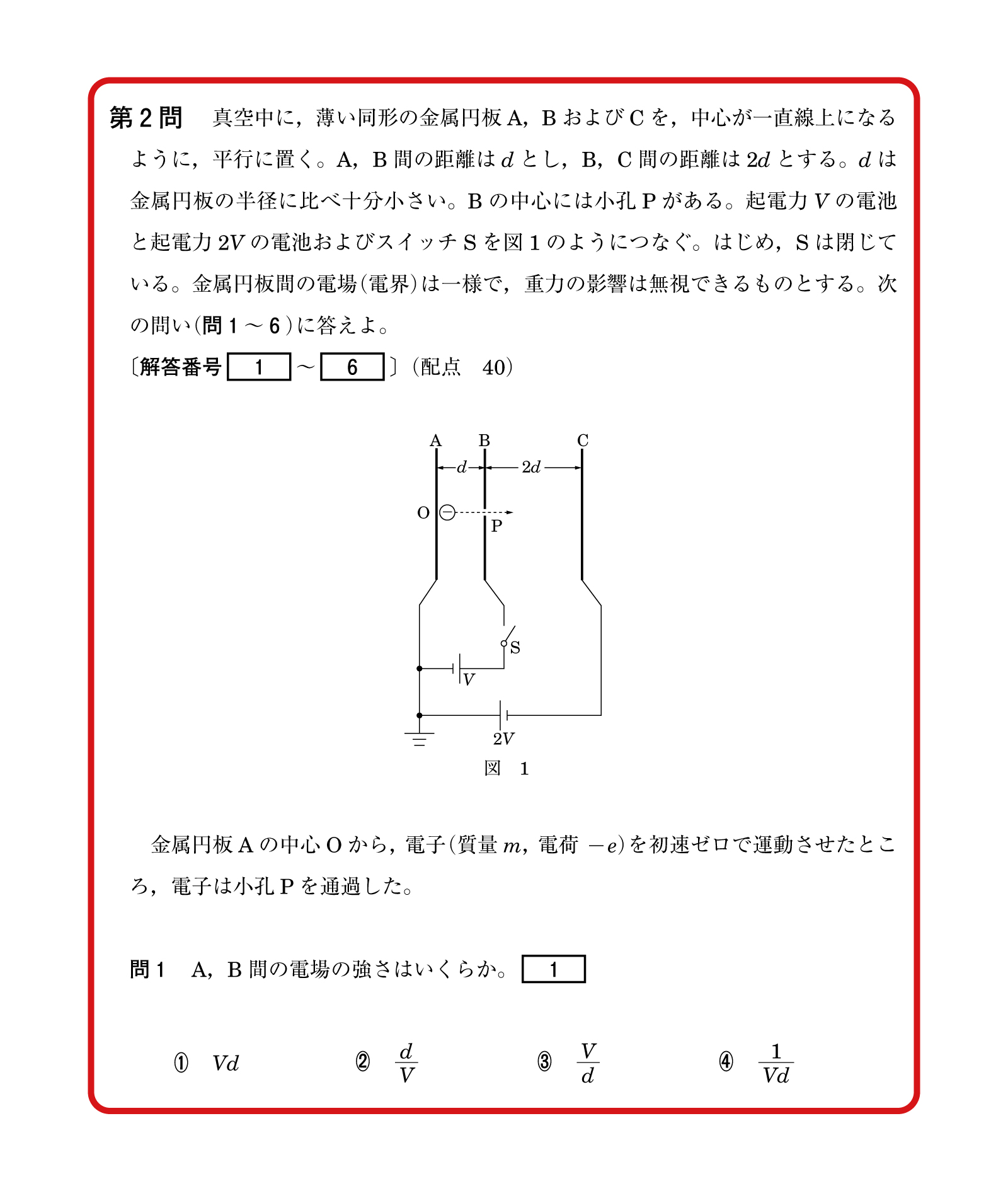

極板間の電圧V、距離dのときの電場の大きさを求める問題。

無極性分子を問う問題。

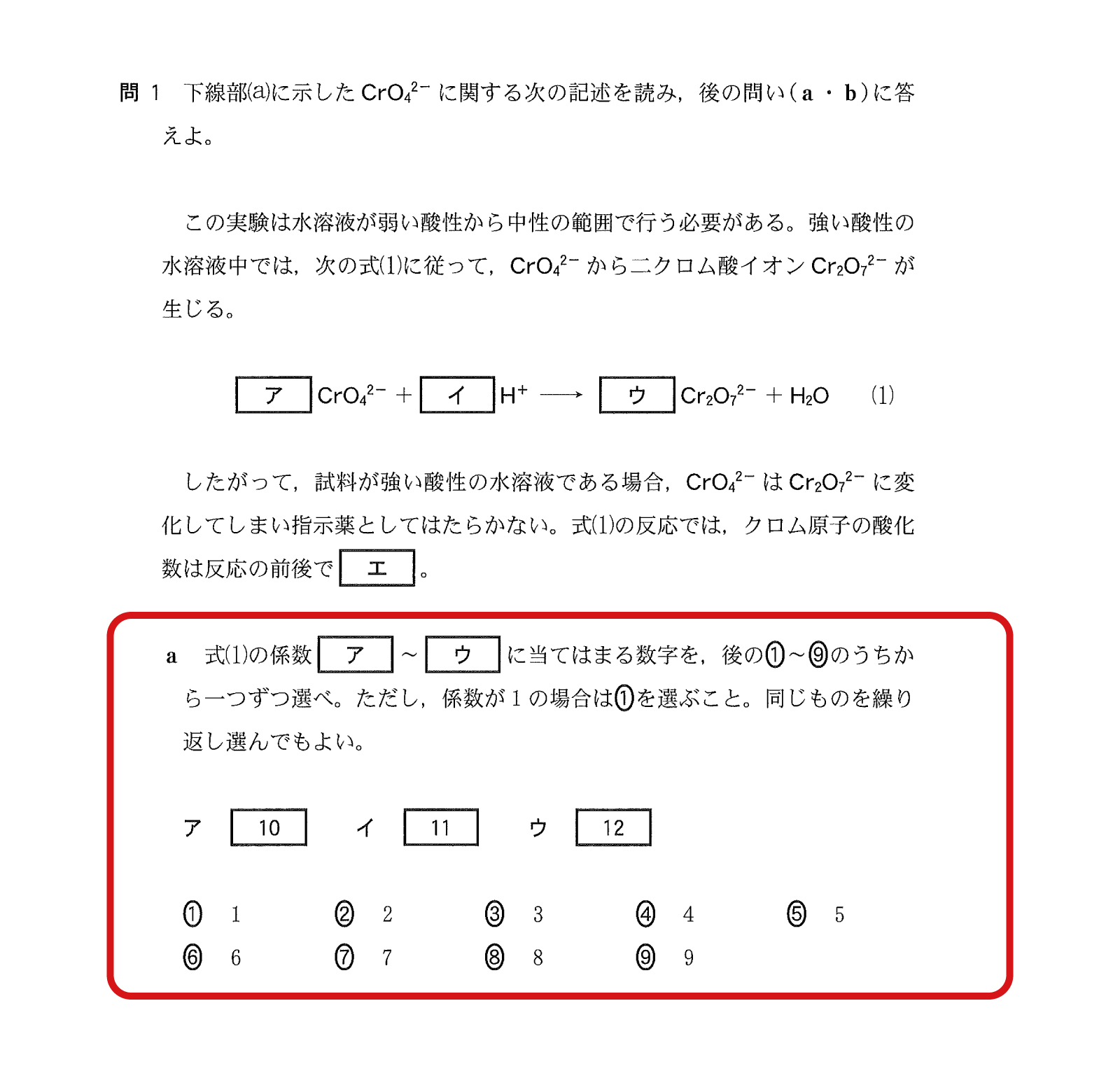

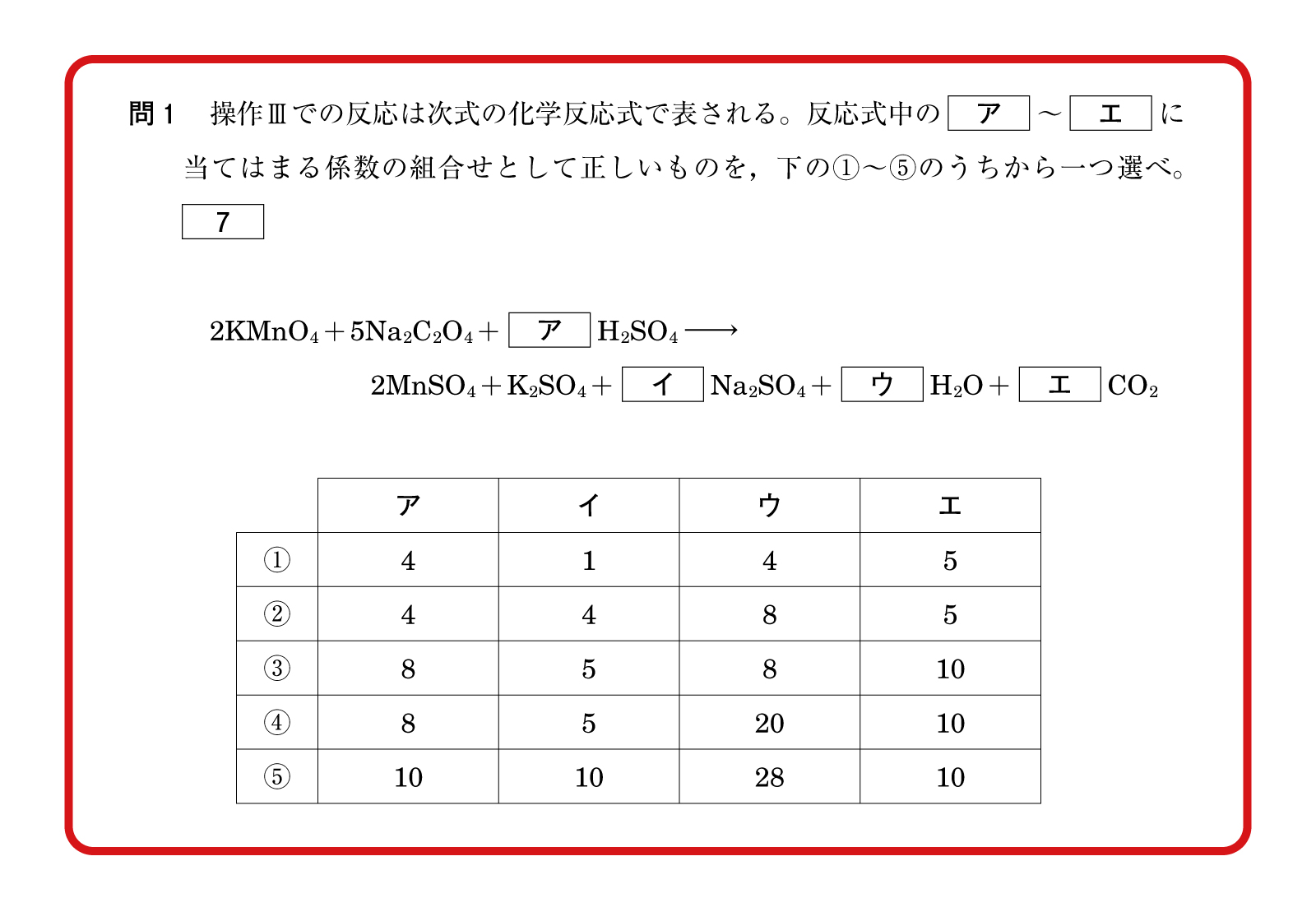

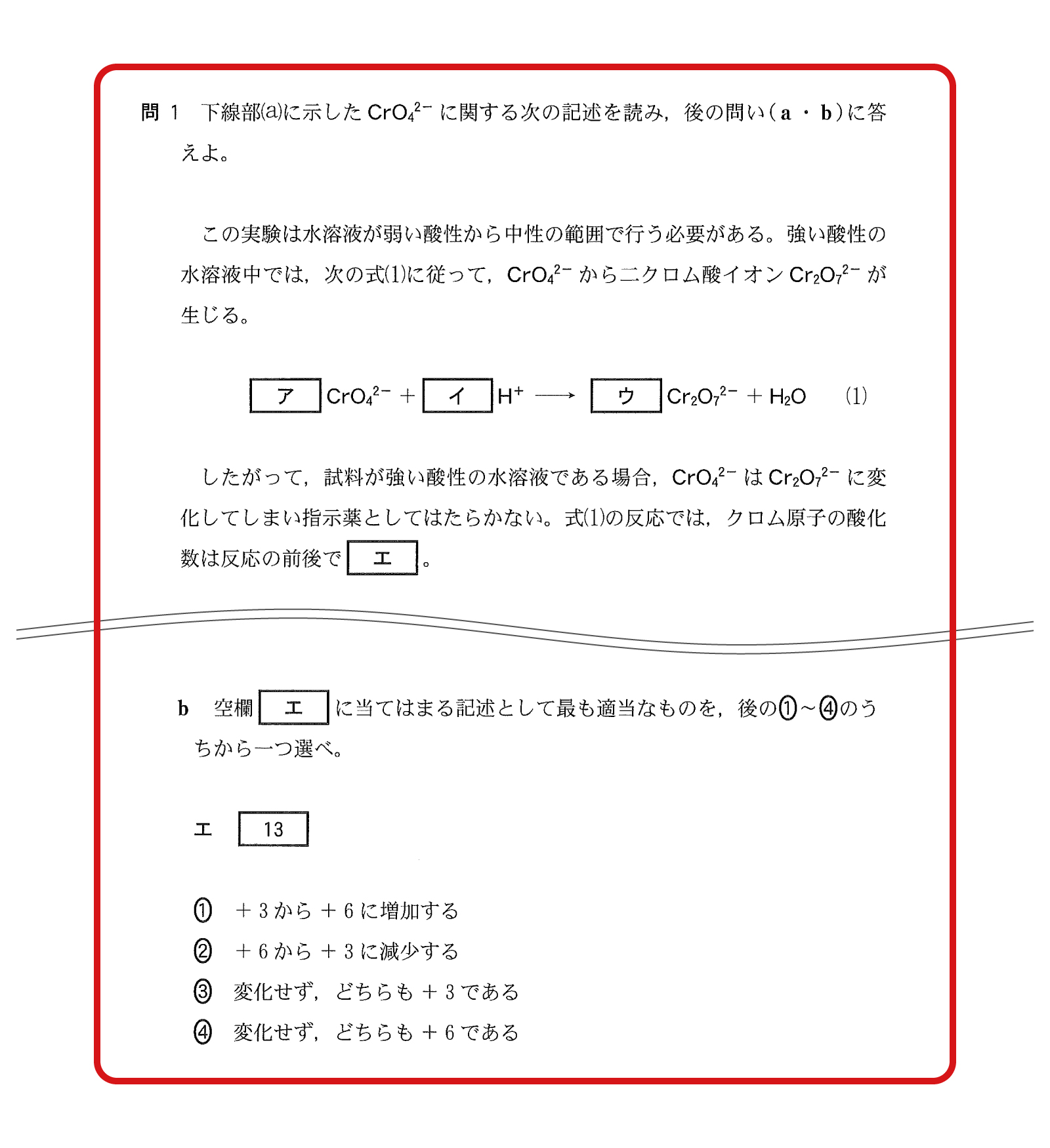

酸化還元反応の係数を合わせる問題。

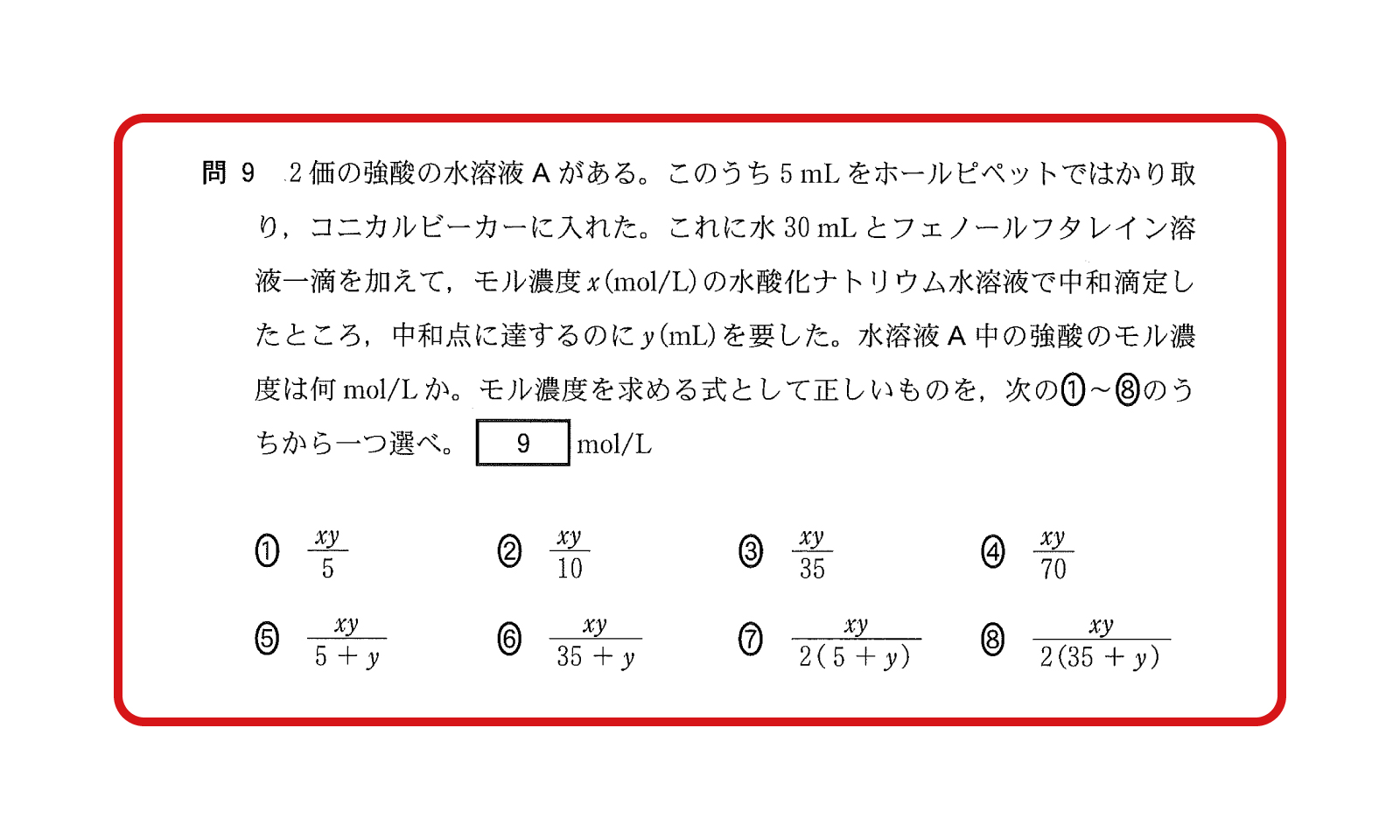

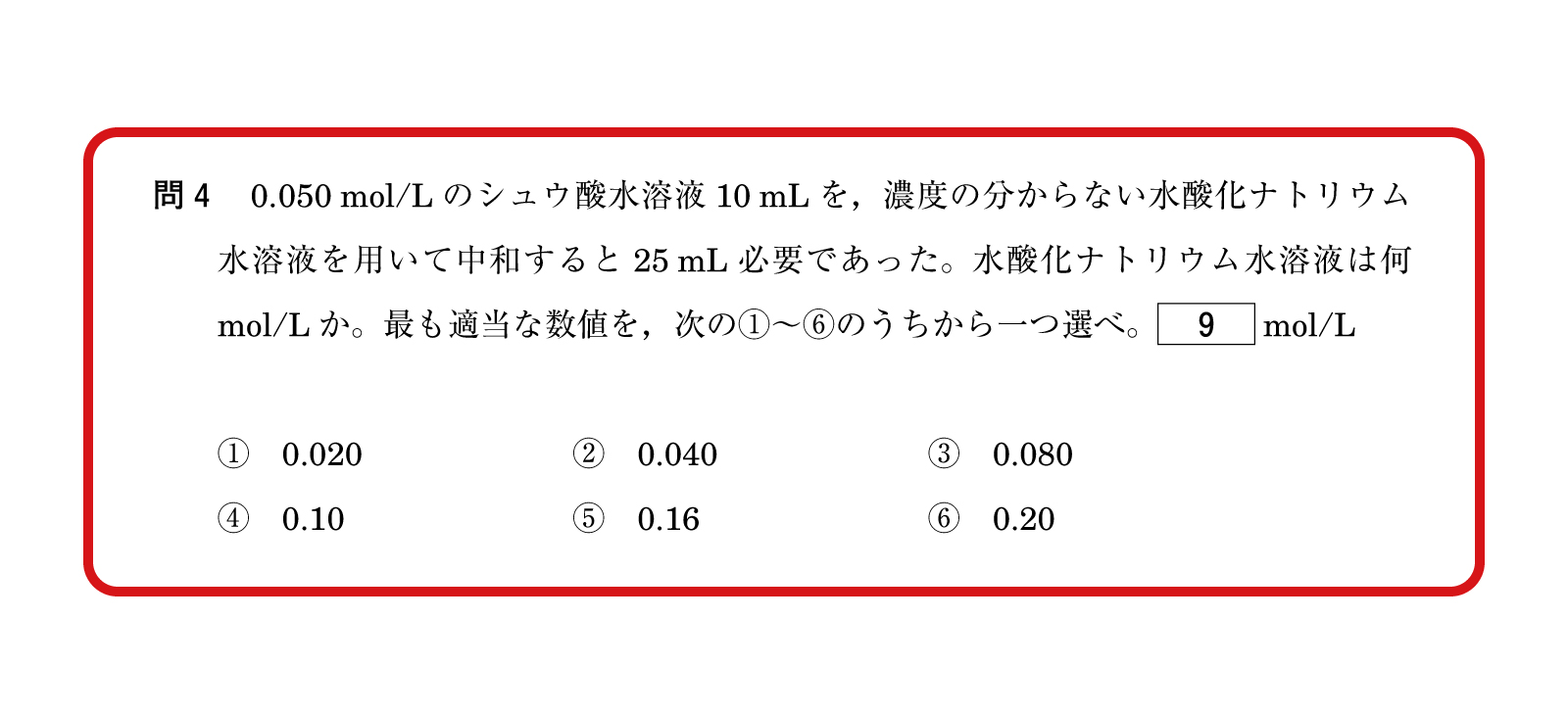

「2価の強酸と水酸化ナトリウムで中和する」という条件下で、同一の化学式を用いて解く問題。

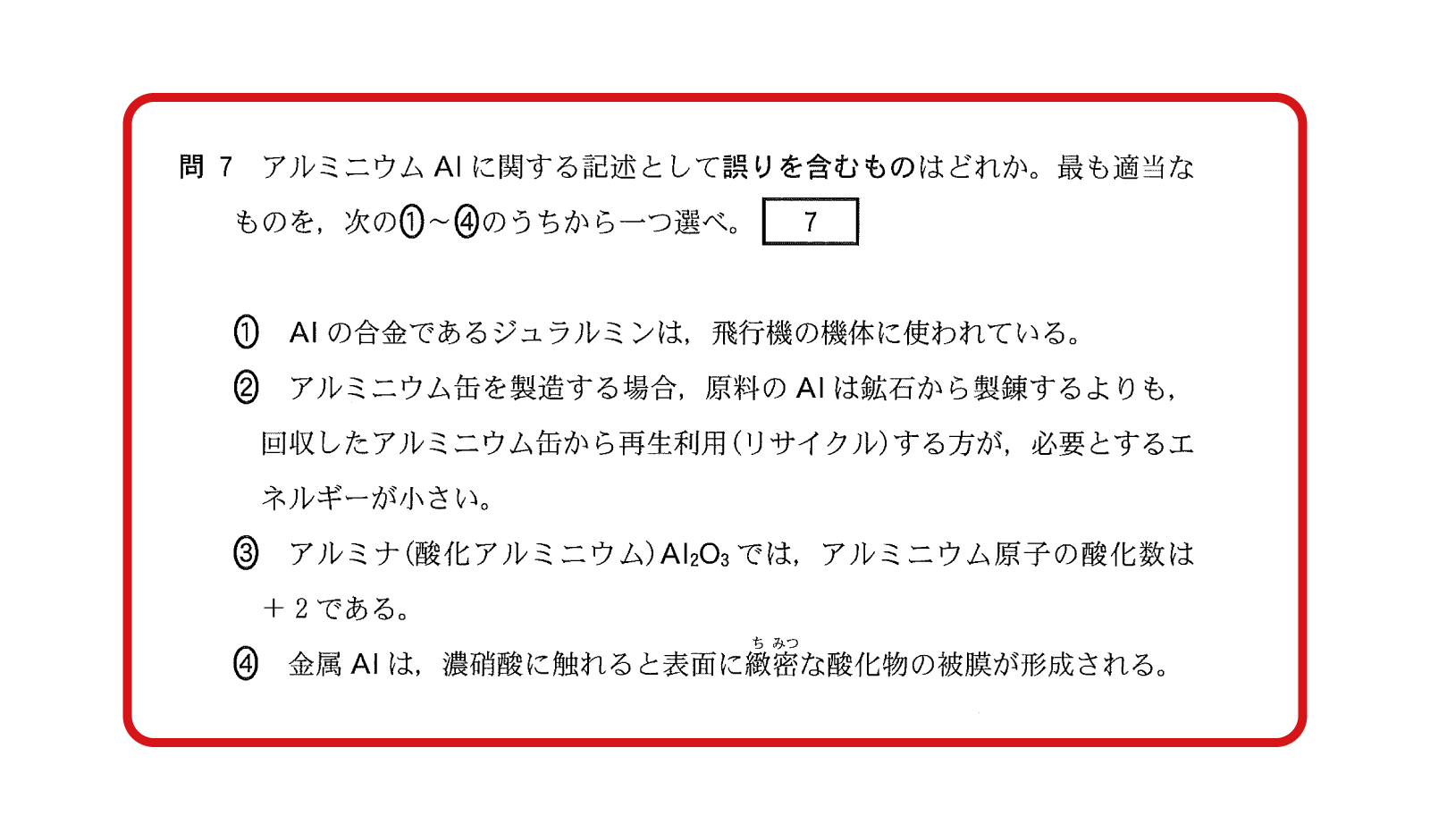

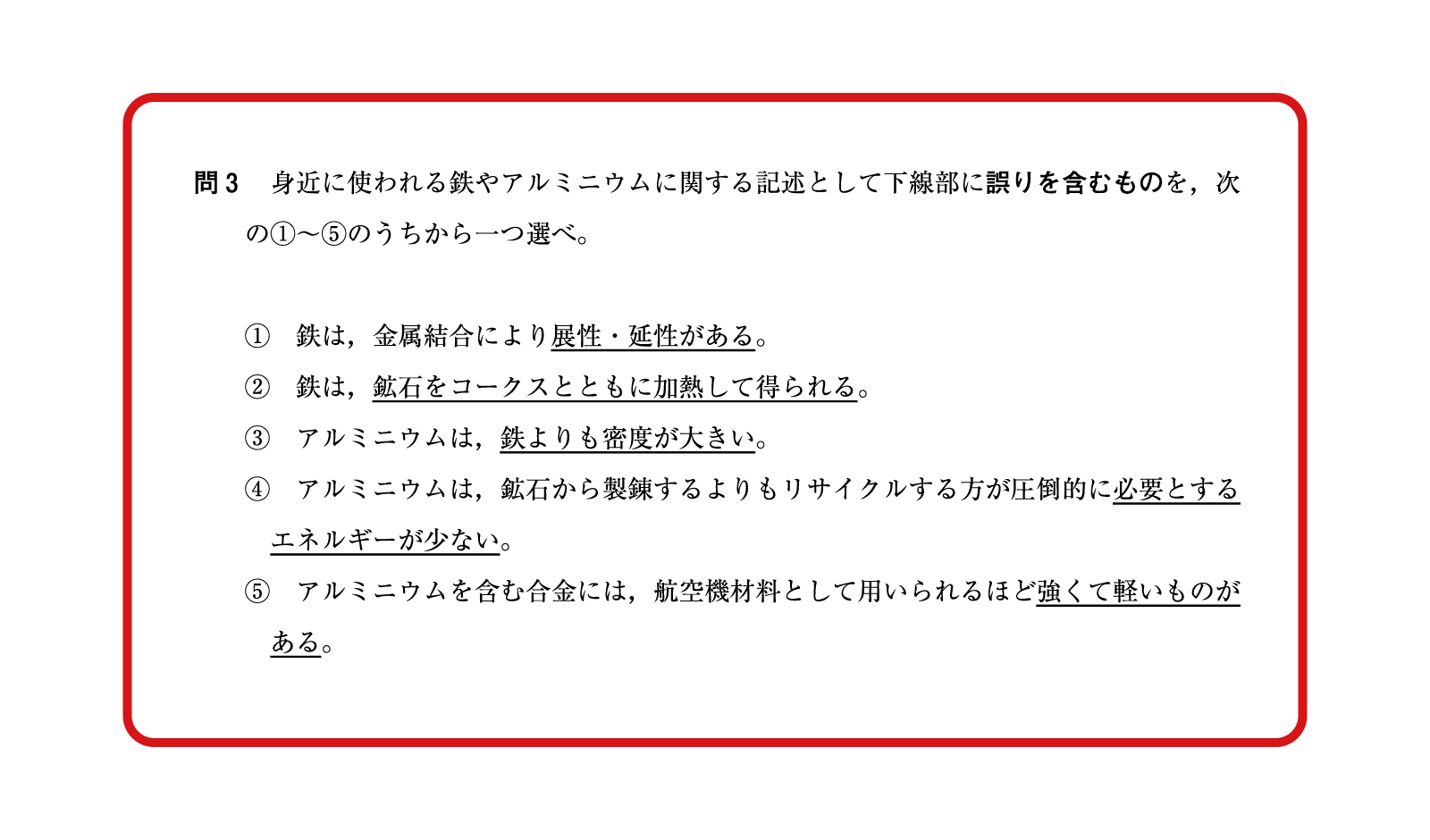

アルミニウムについての知識を問う問題(アルミニウムに関する選択肢の記述3つのうち、2つが一致)。

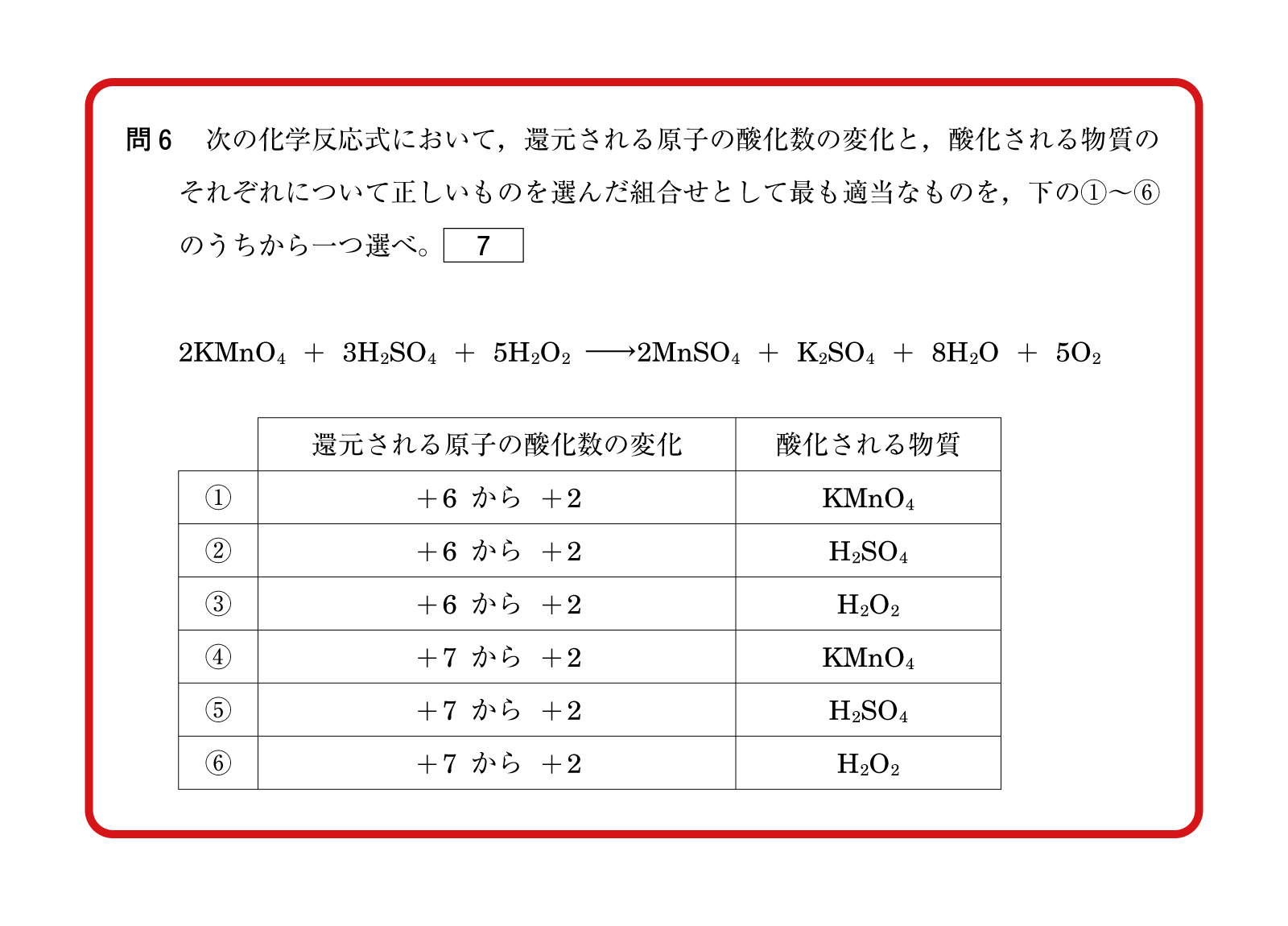

化学式から酸化数の変化を問う問題。

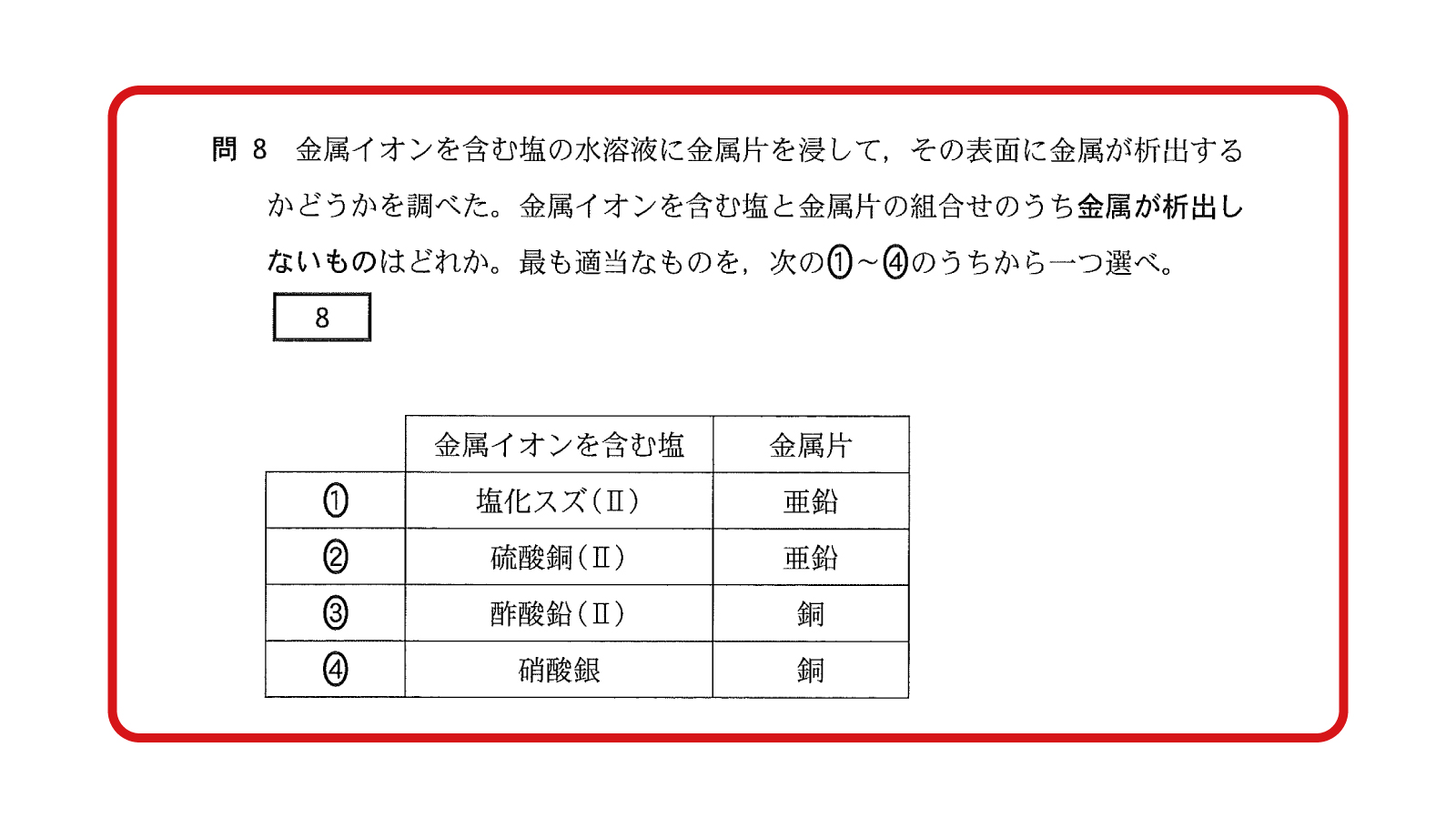

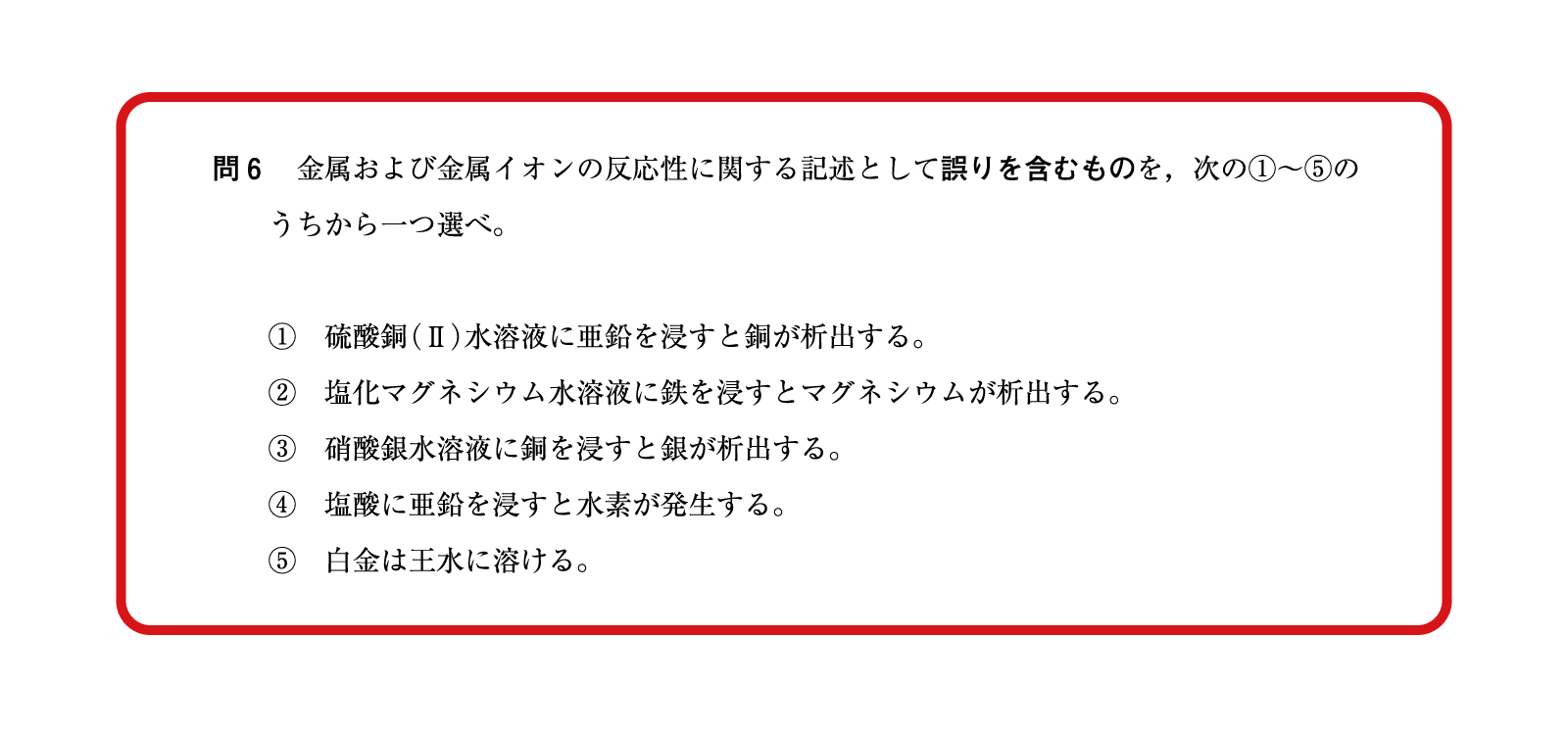

金属の析出について問う問題。

気体の平衡状態における量的関係を問う問題。

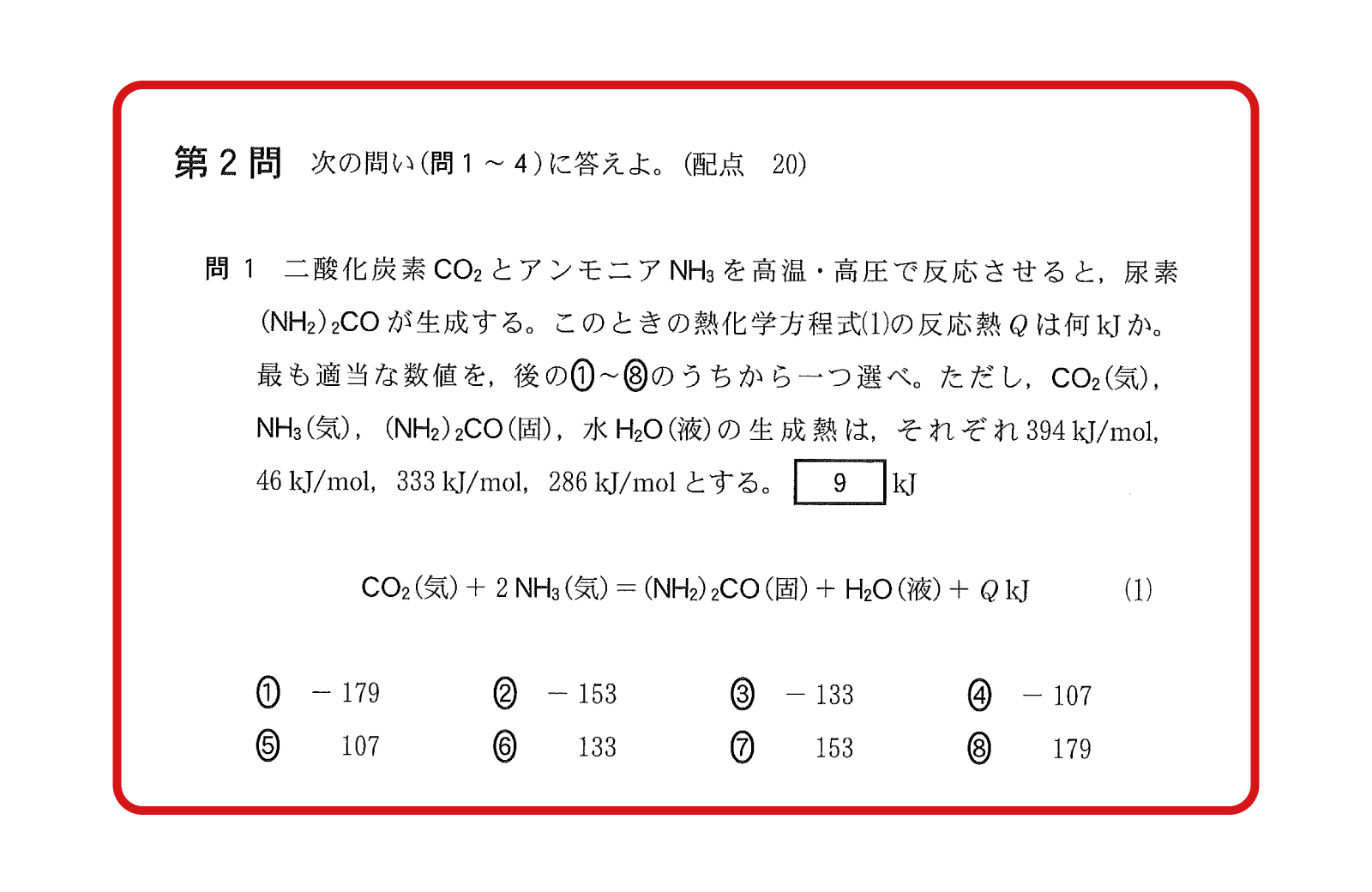

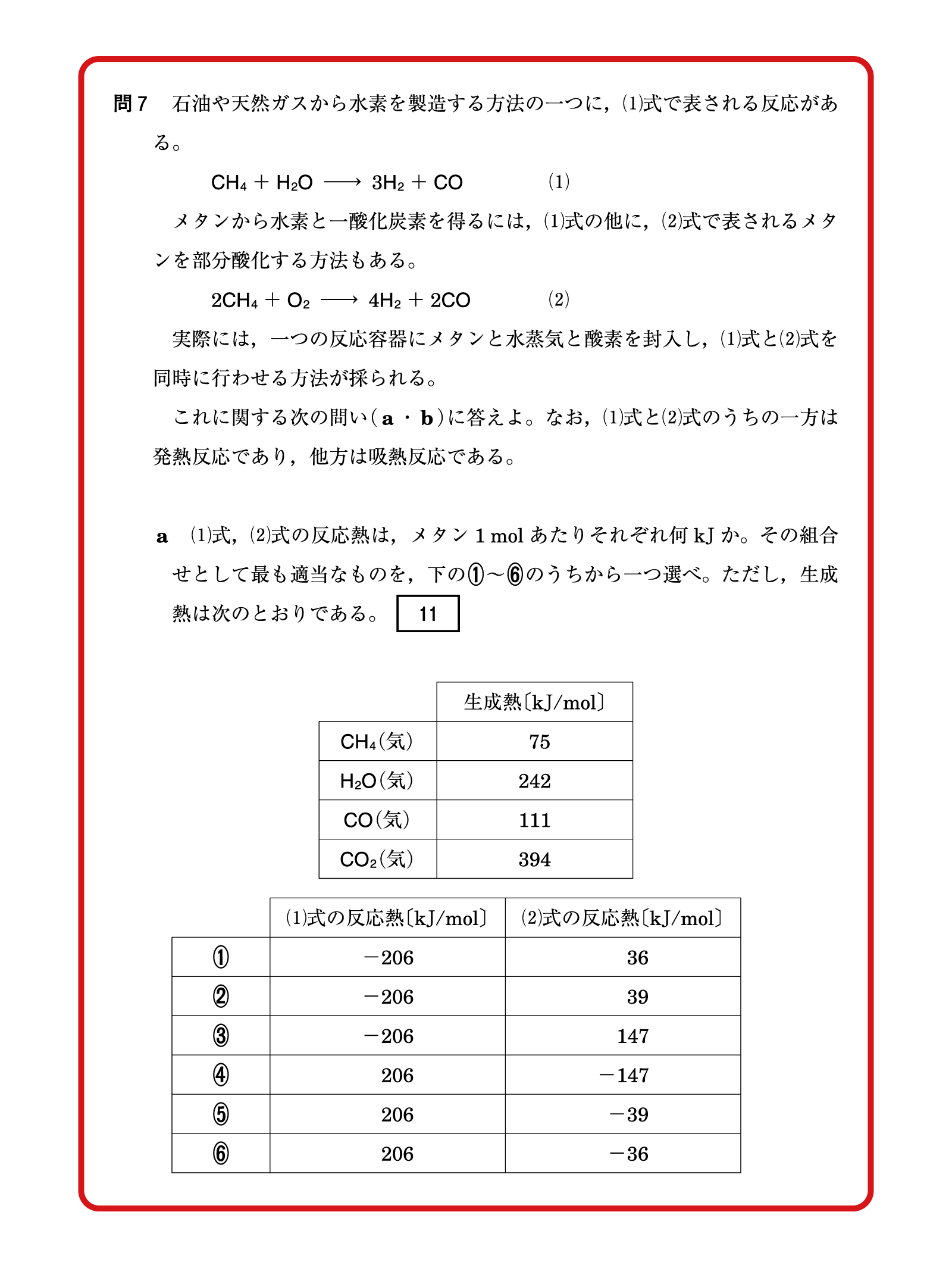

与えられた化学式と生成熱から反応熱Qを求める問題。

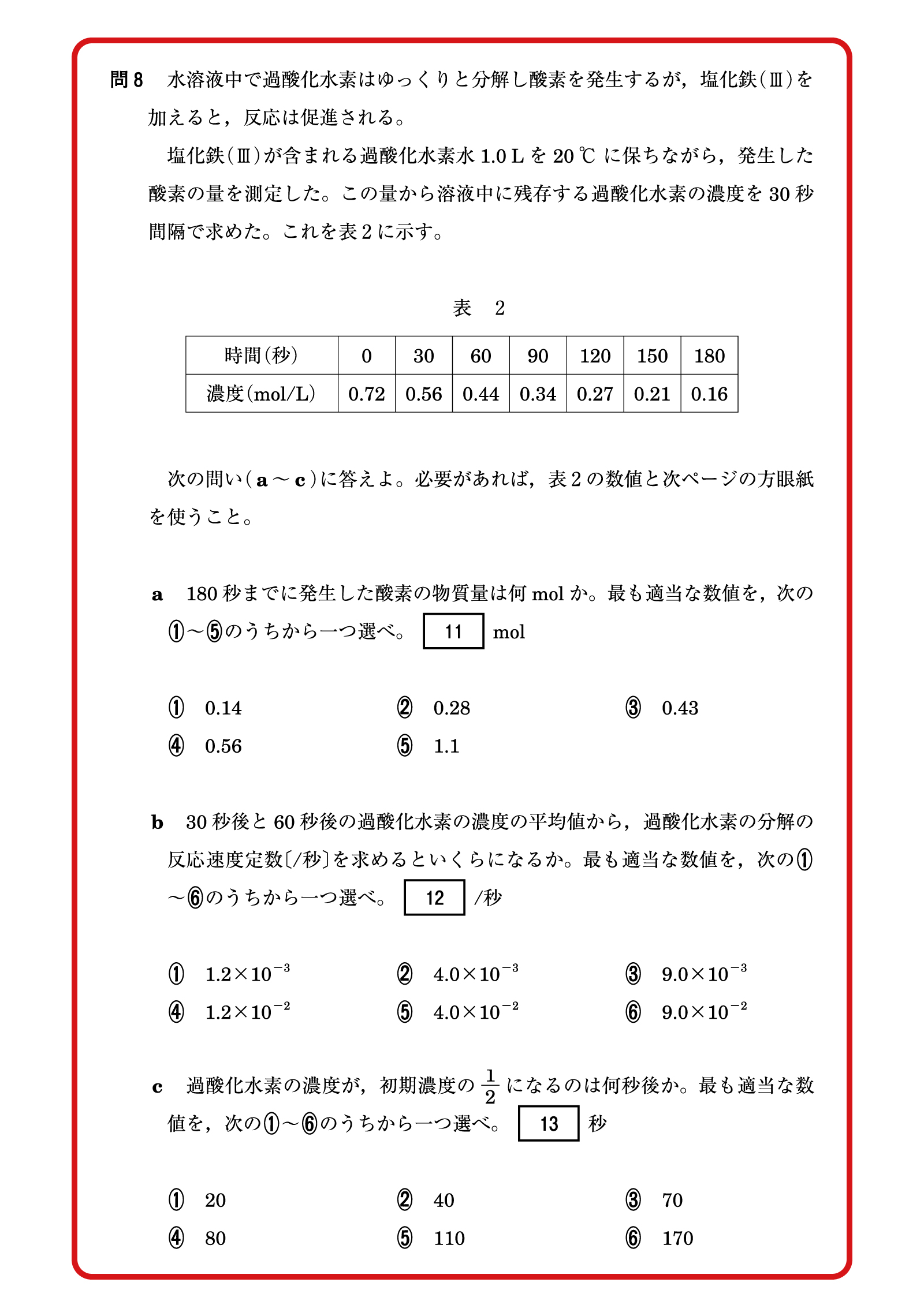

過酸化水素の分解反応の反応速度を問う問題。

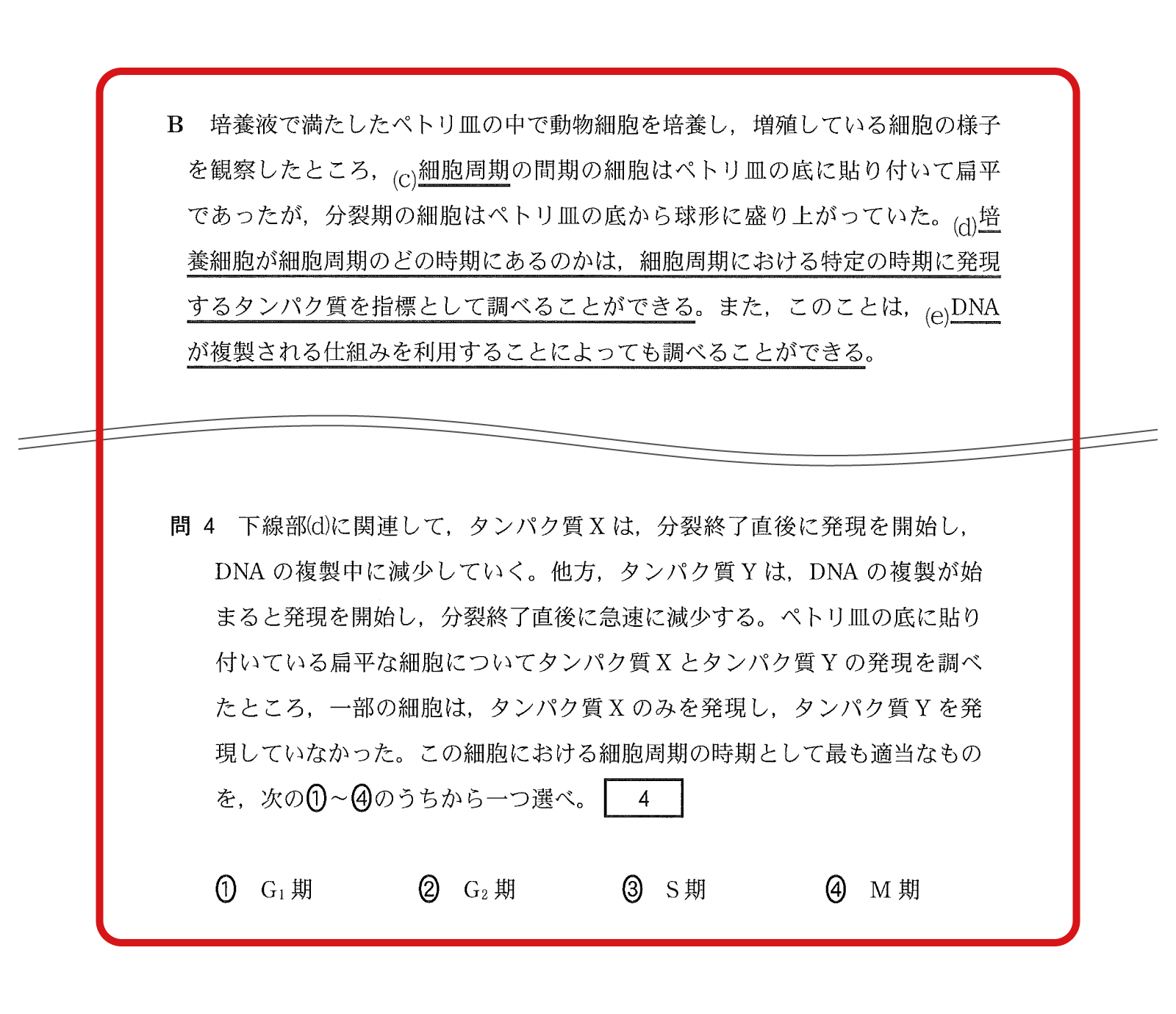

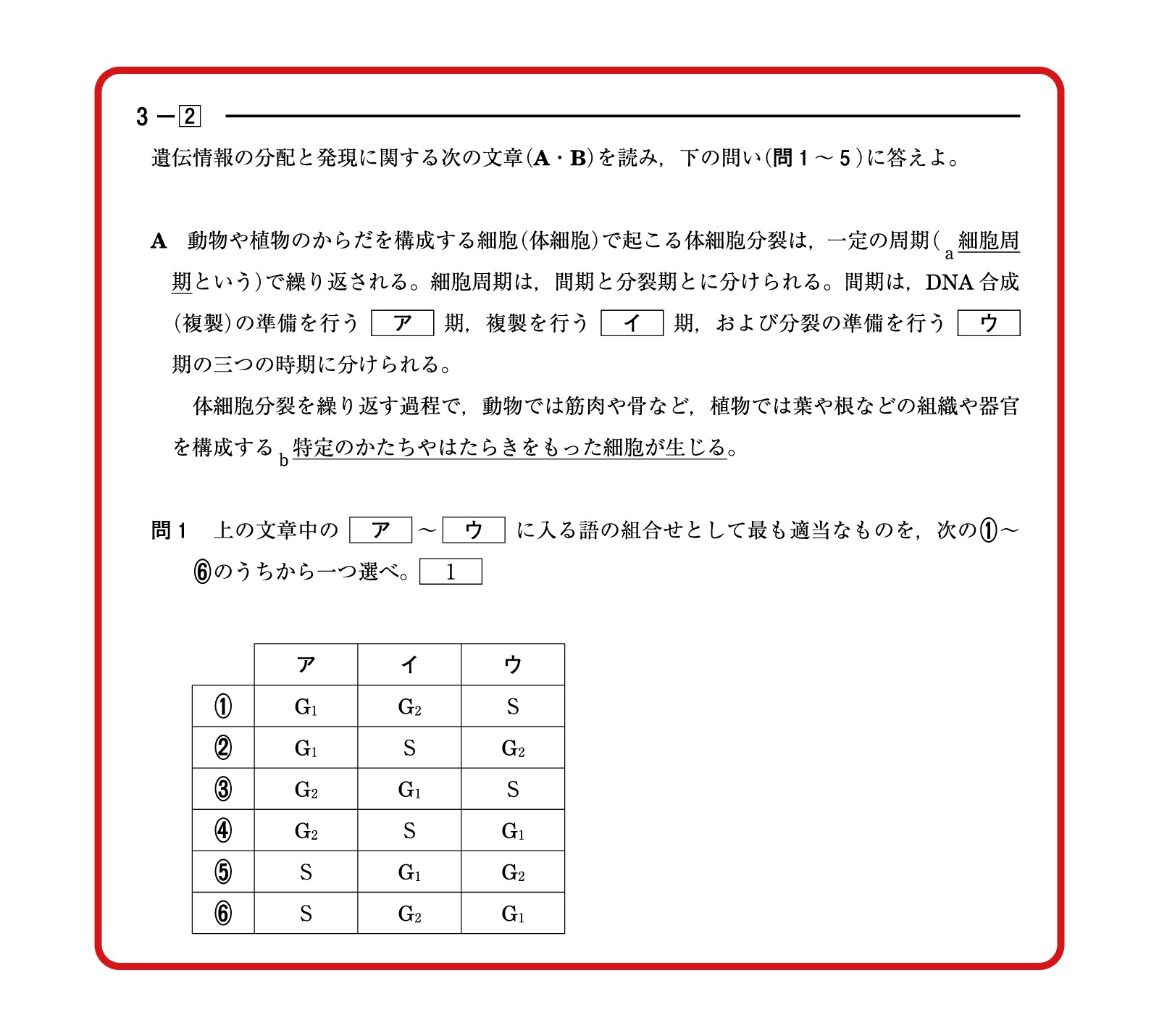

細胞周期の時期の名称について問う問題。

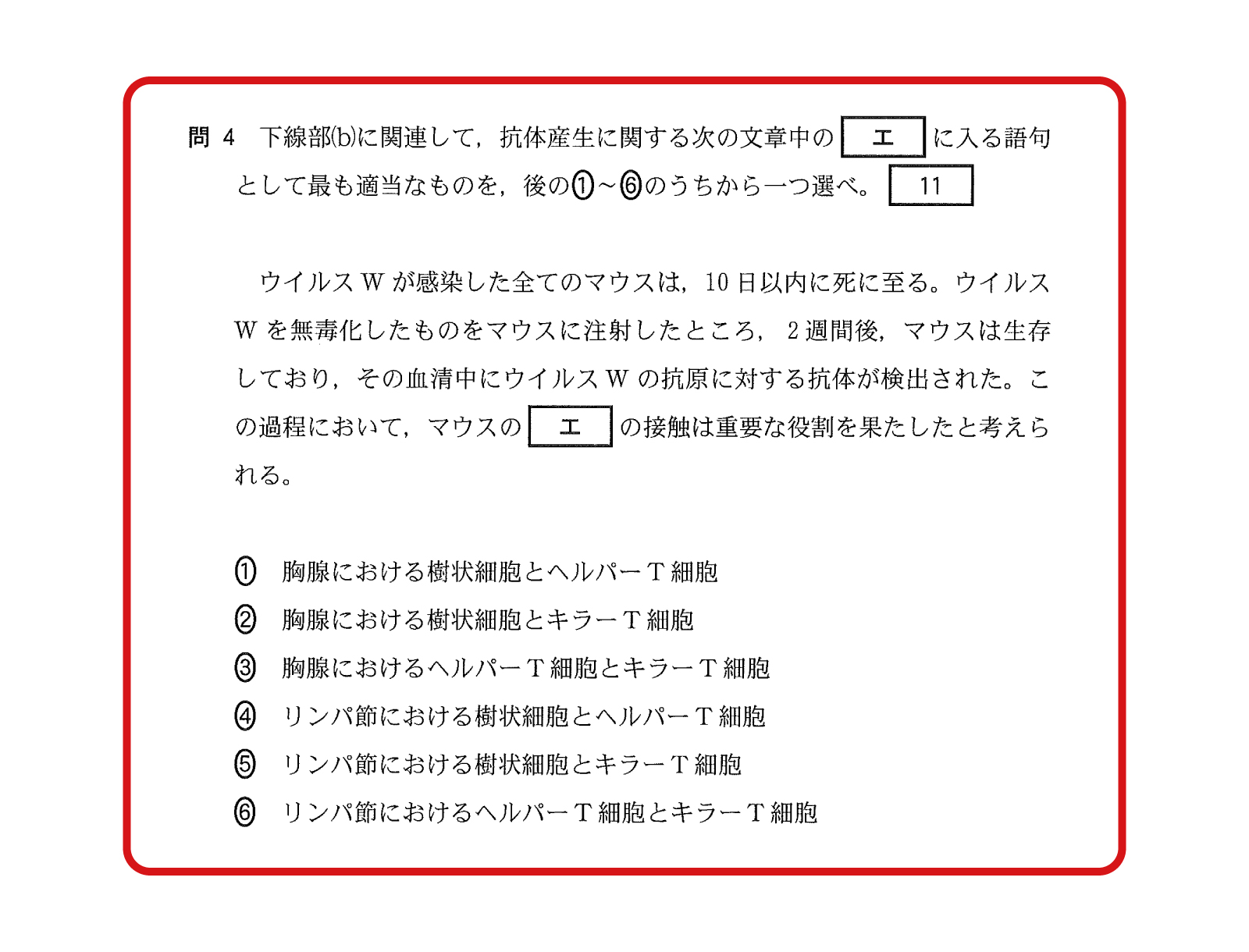

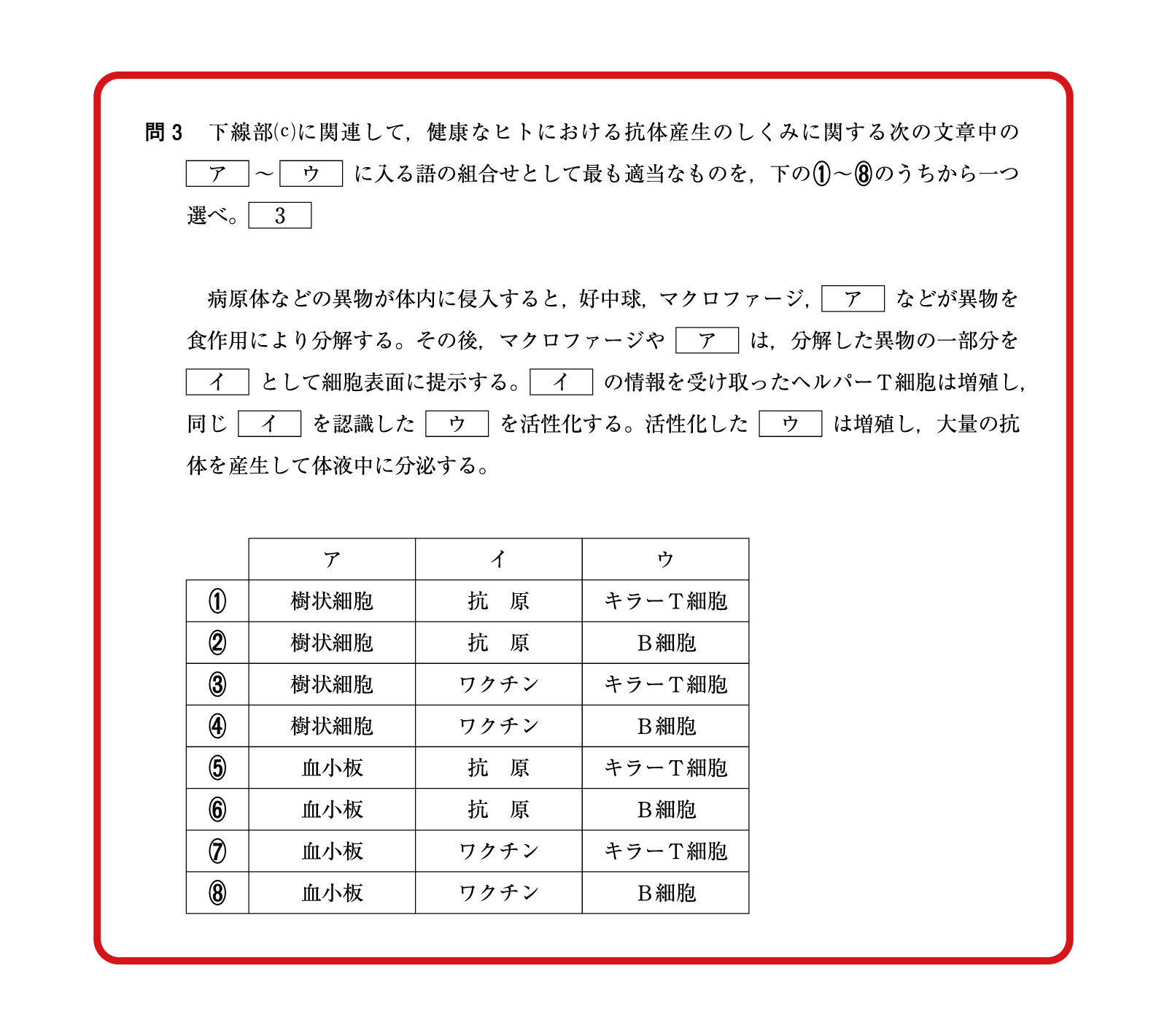

抗体算出の仕組みについて問う問題。

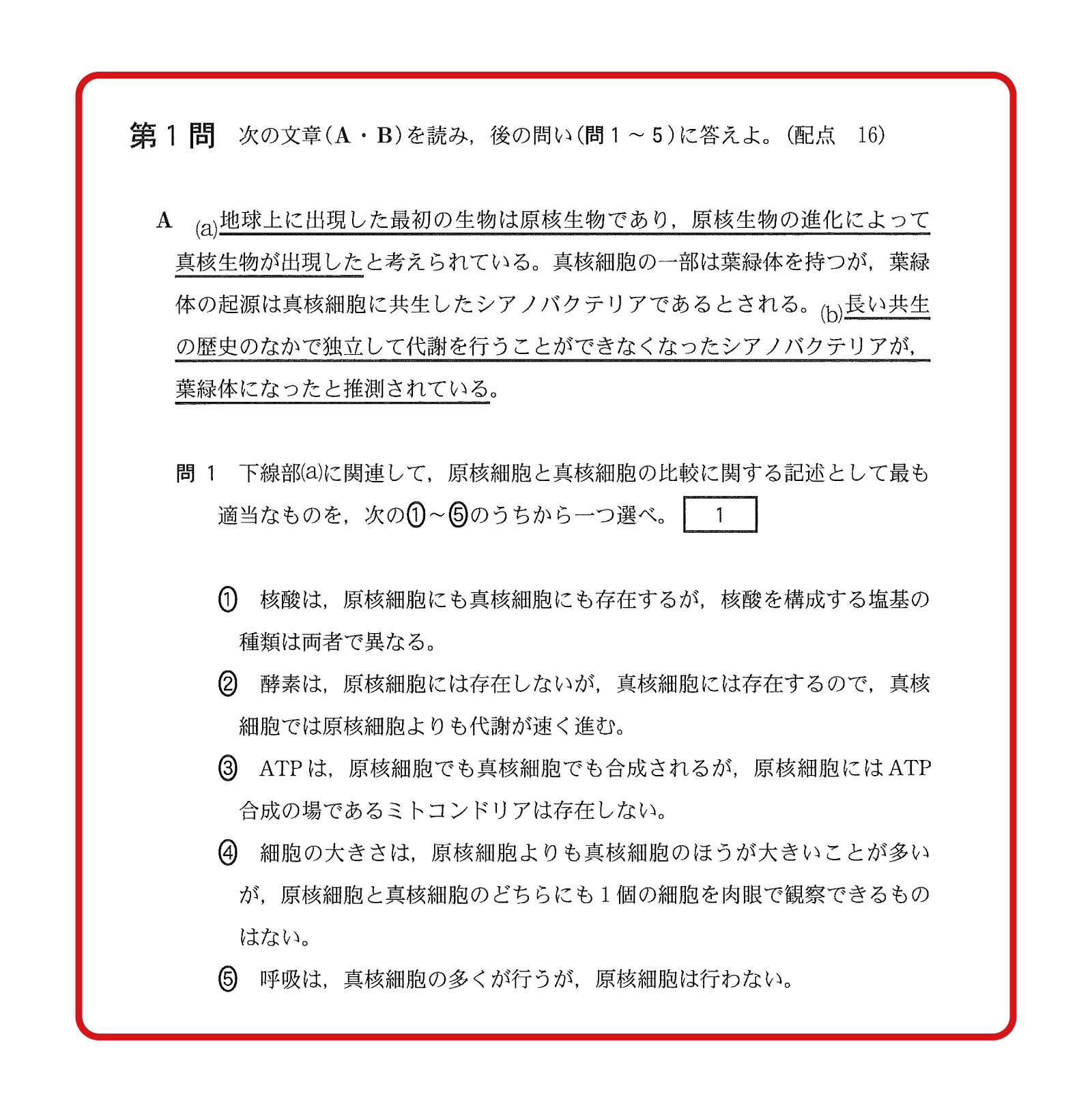

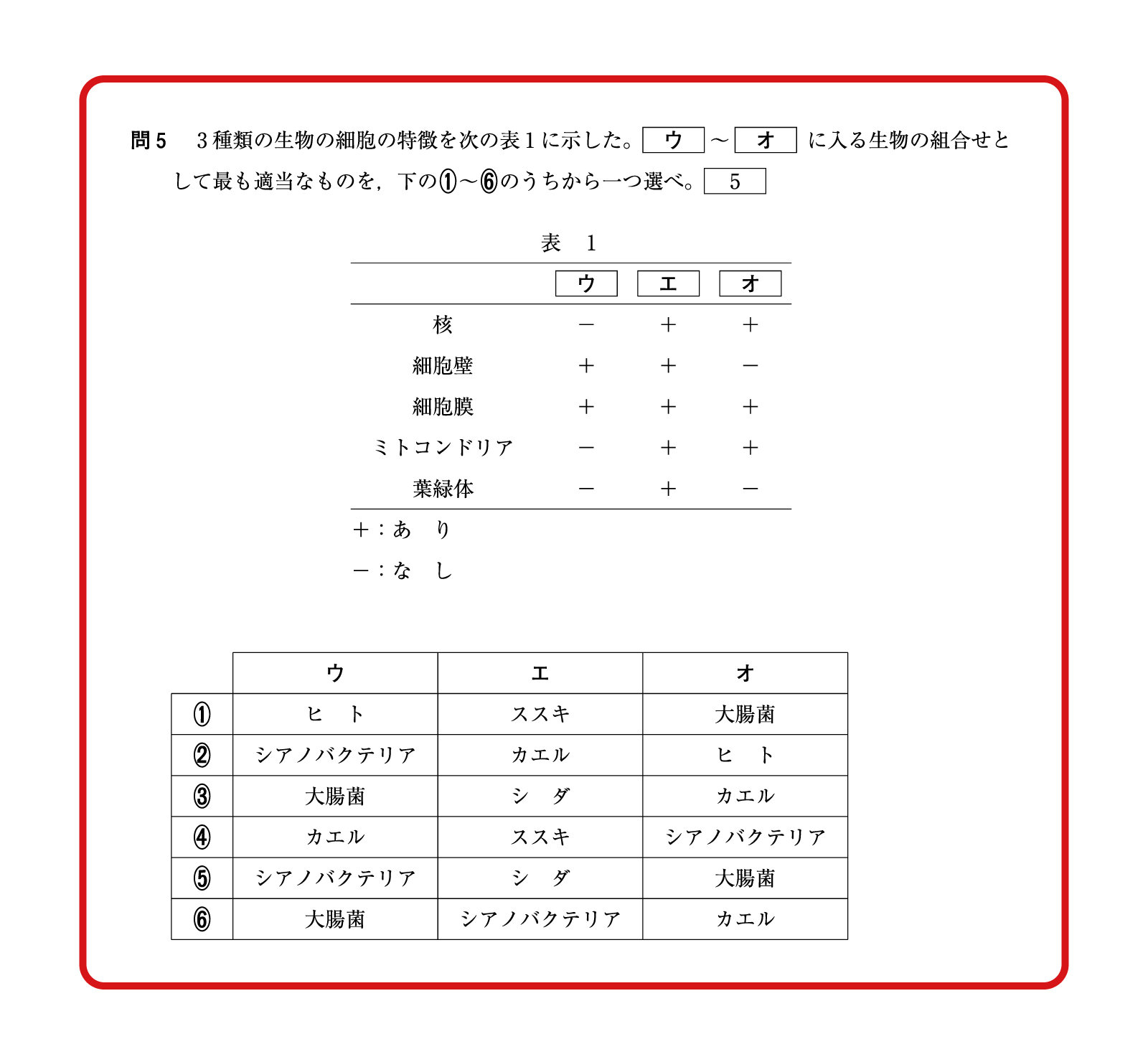

細胞の種類や特徴について問う問題。

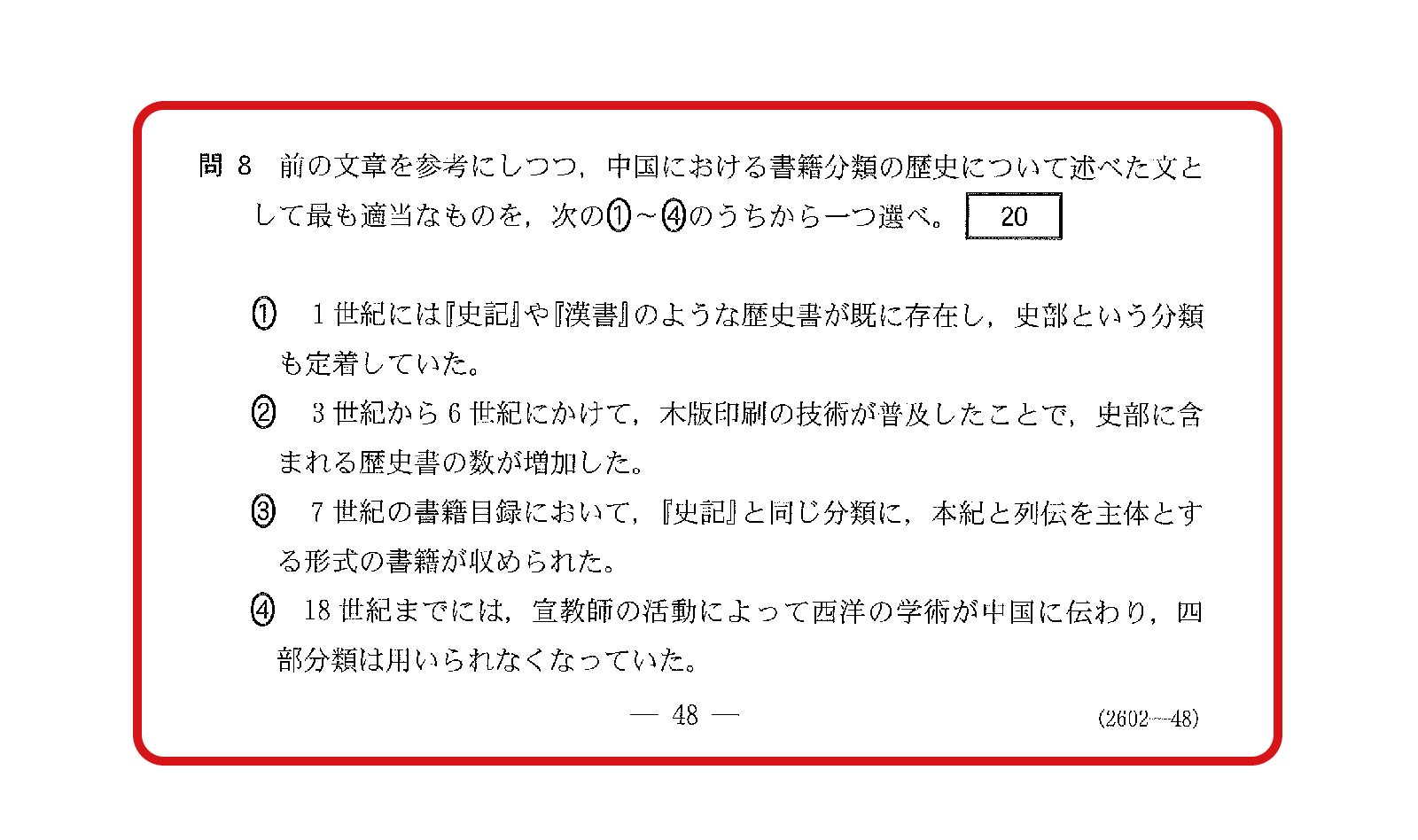

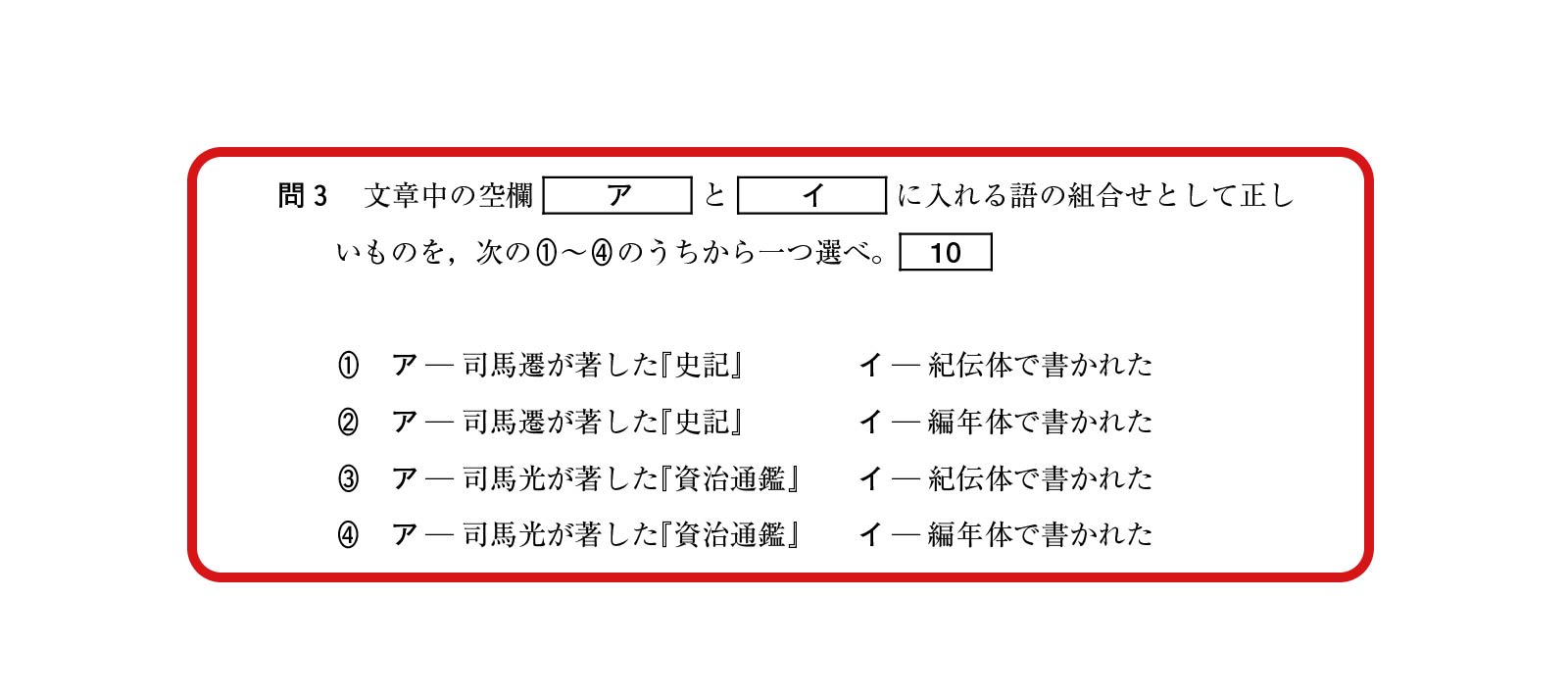

どちらも史記が紀伝体であることが解答の根拠になっている。

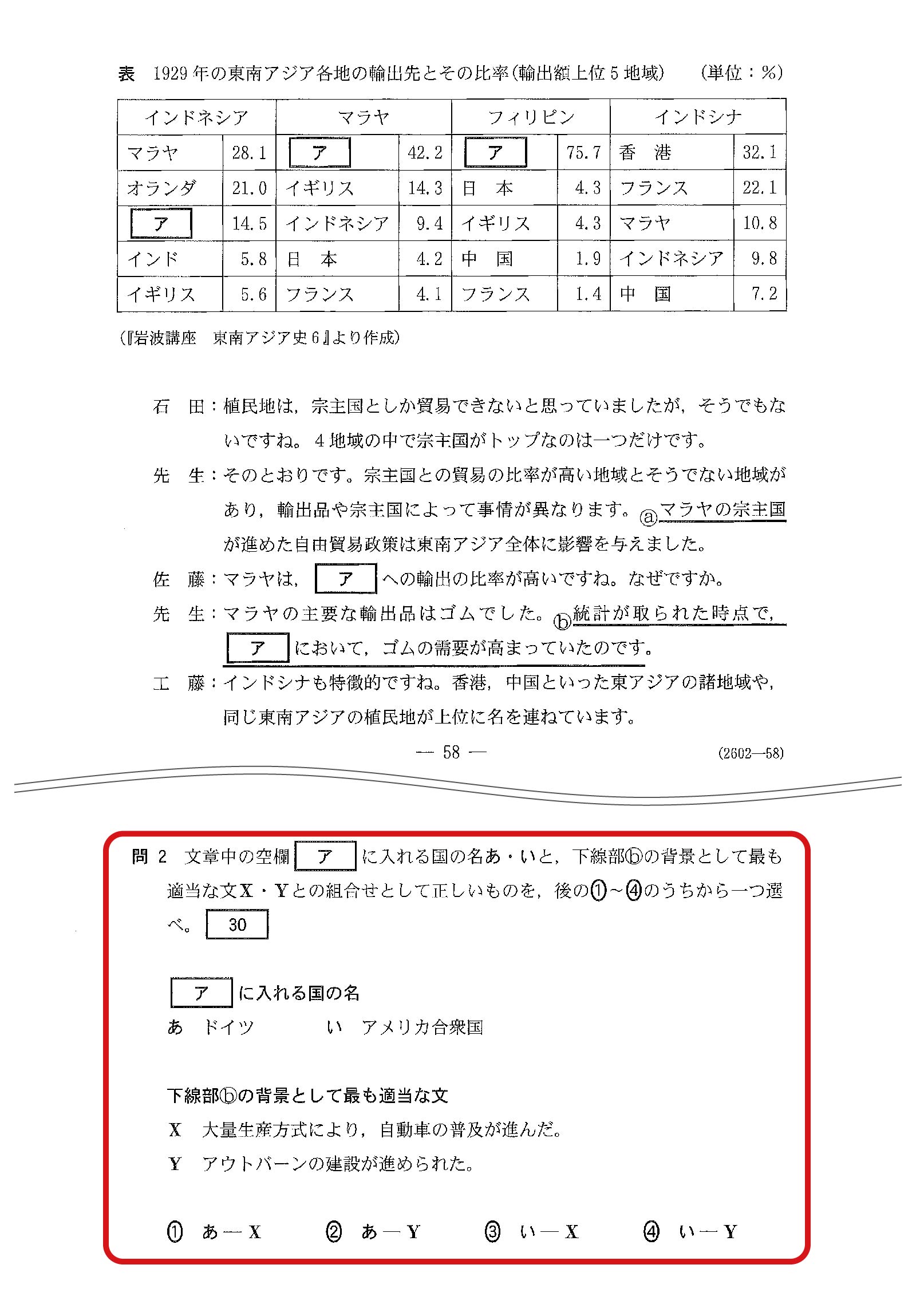

欧米の第2次産業革命に関して問われている内容が一致している。

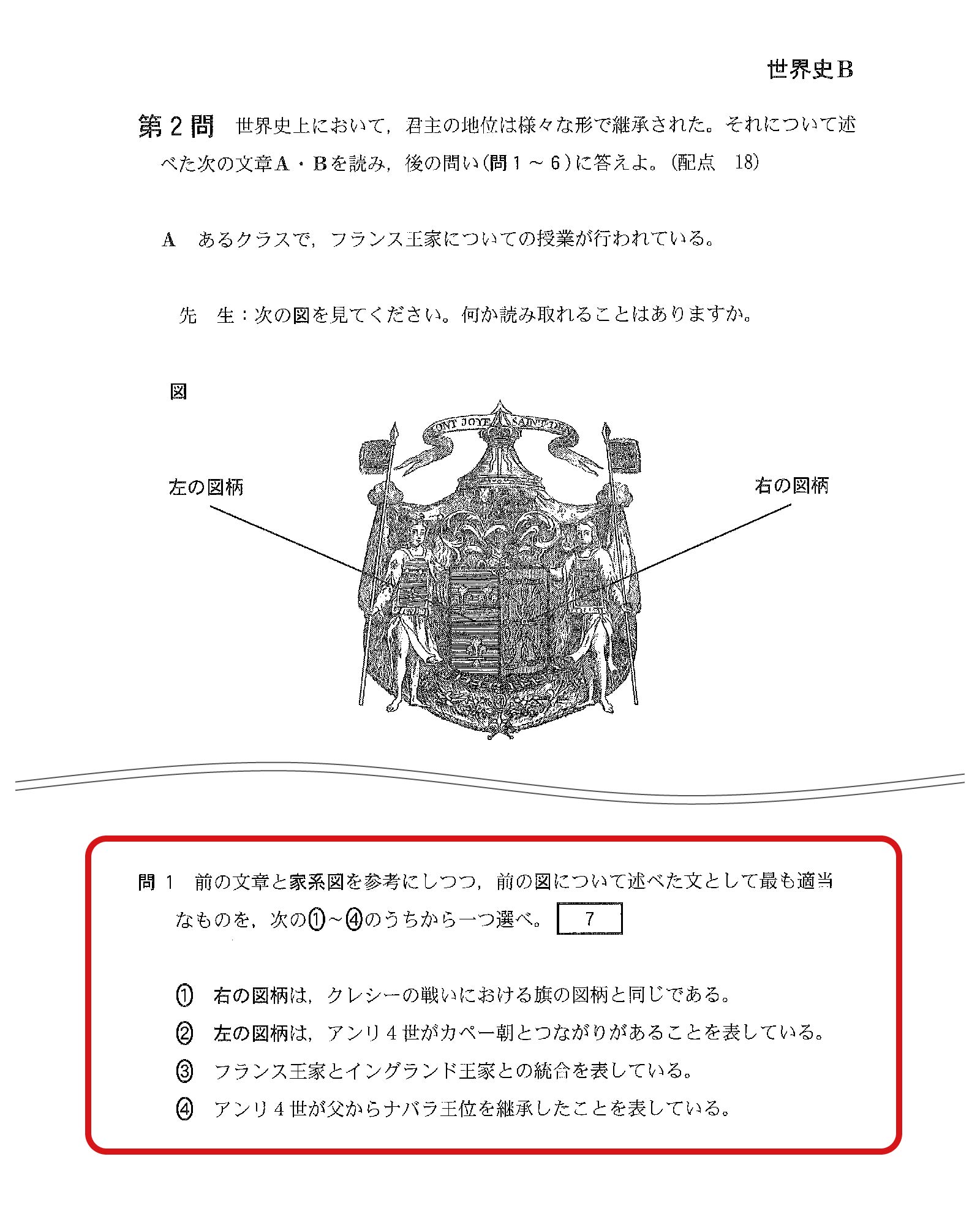

紋章と説明を頼りにフランス・イギリスの国家について考える問題。

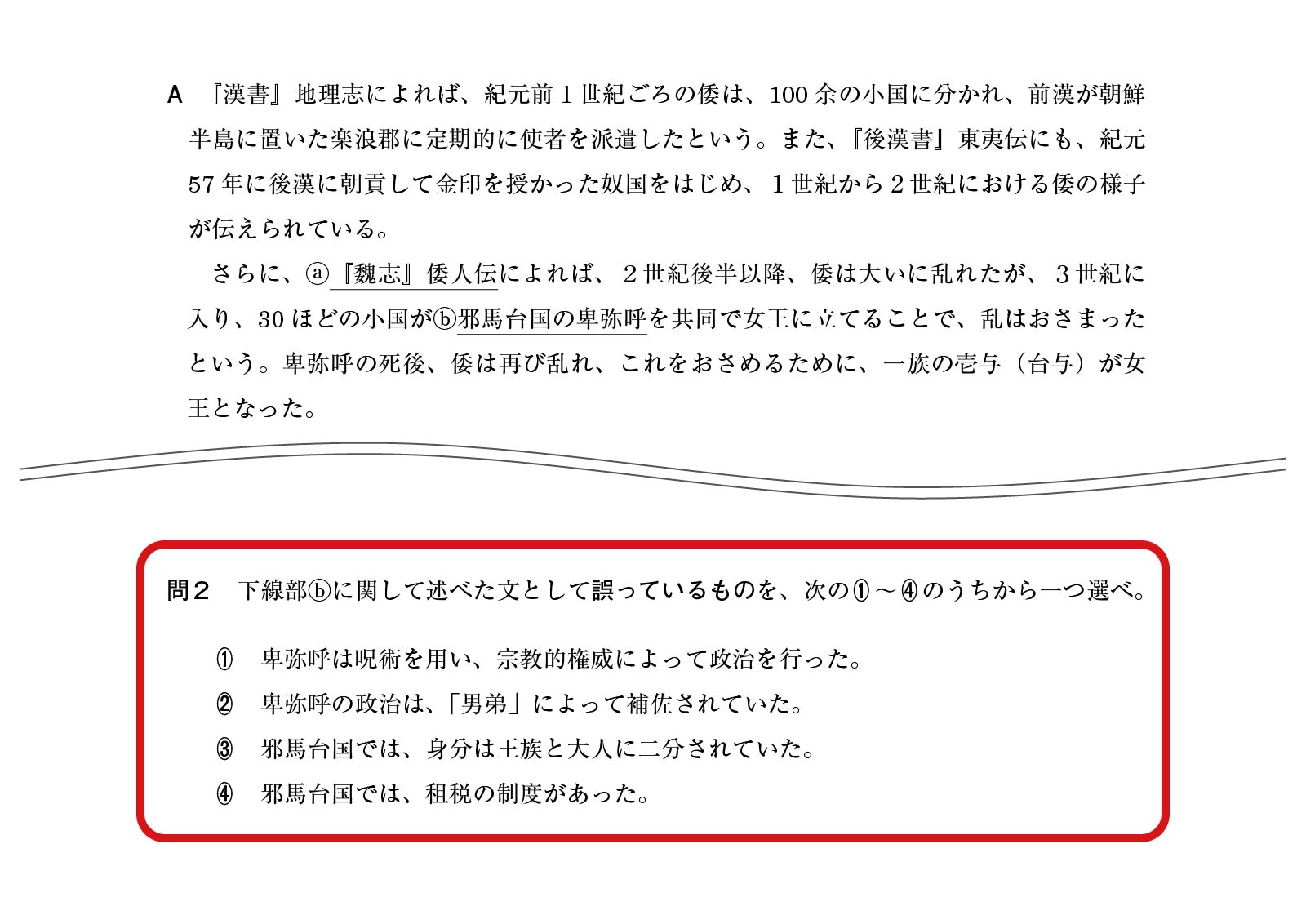

ともに、卑弥呼の司祭者的な性格を理解していないと解けない問題(共通テストの問題は、日本の信仰のあり方を問う問題であり、その中の選択肢のひとつとして卑弥呼の記述がある。マナビス教材は、邪馬台国について問う問題である)。

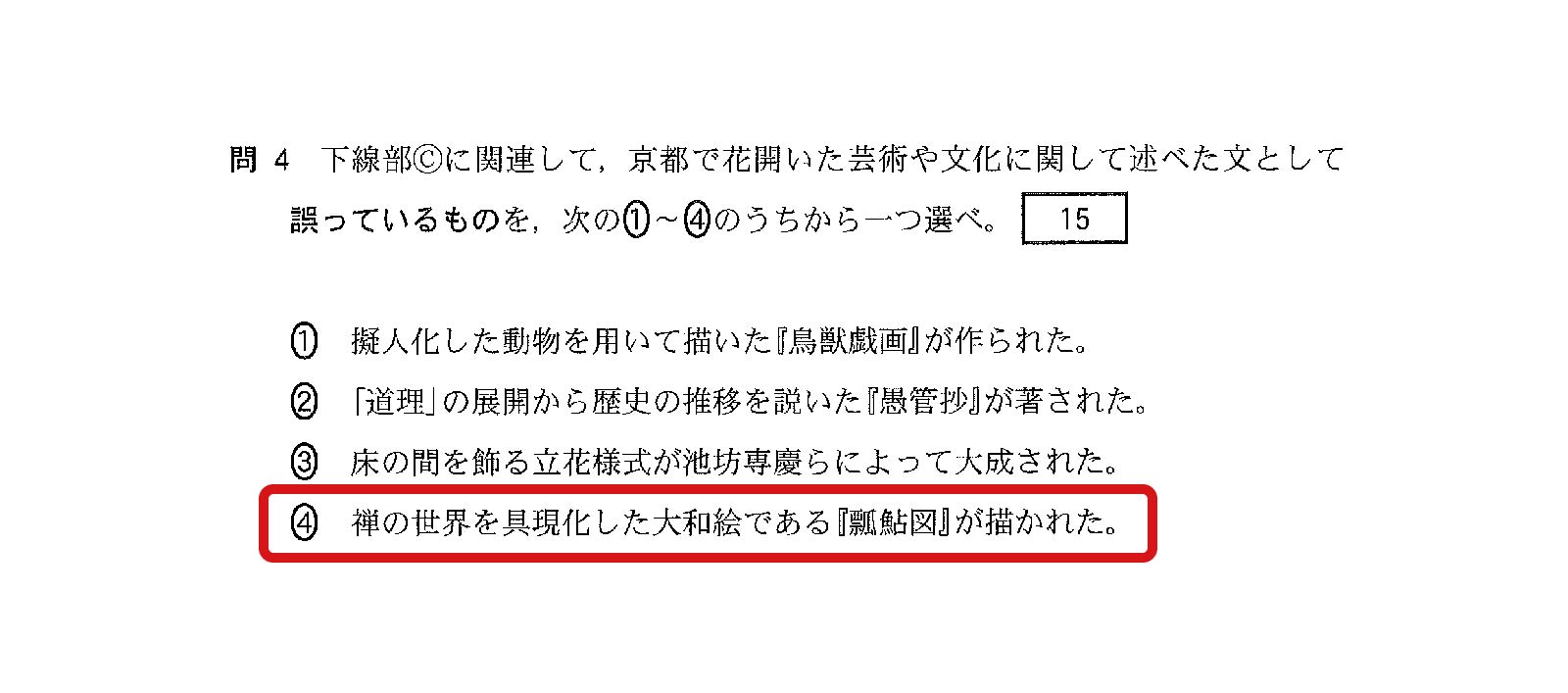

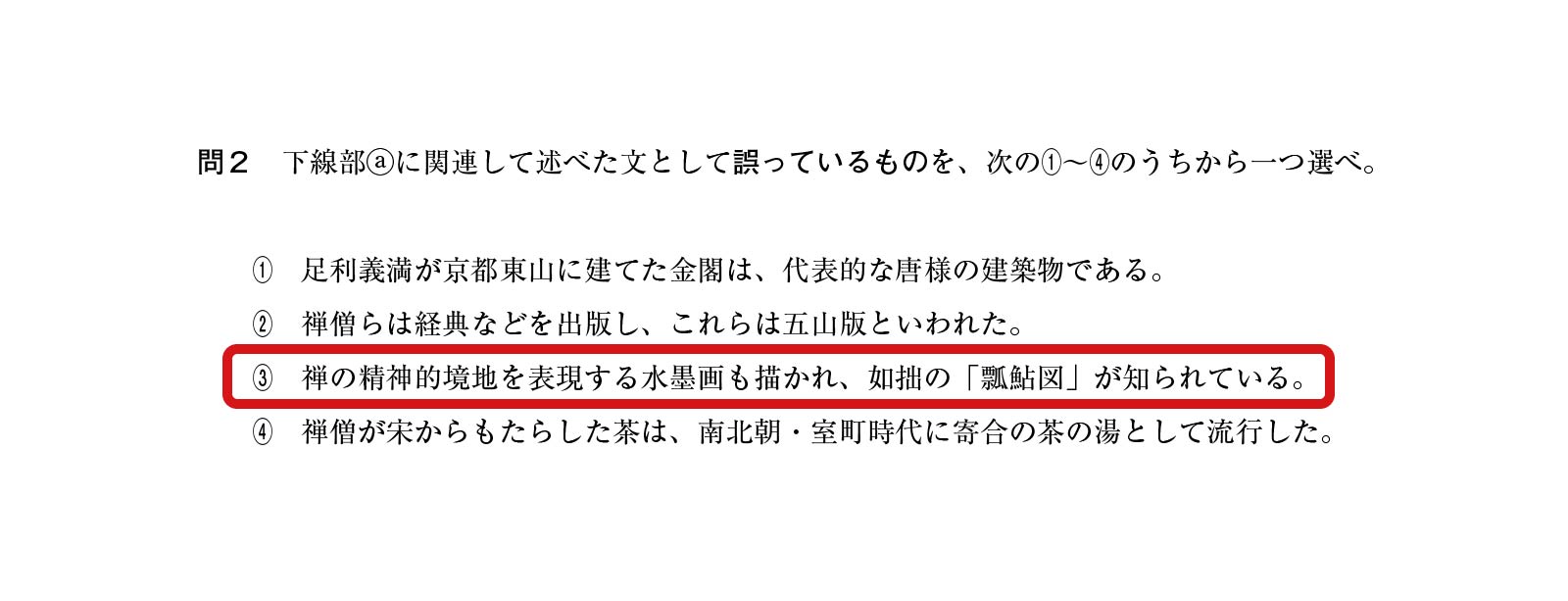

ともに、室町時代の「瓢鮎図」に関する問題(共通テストの問題は、京都で発展した文化について問うたもの。マナビス教材では中国から伝来した文化について問うたものである)。

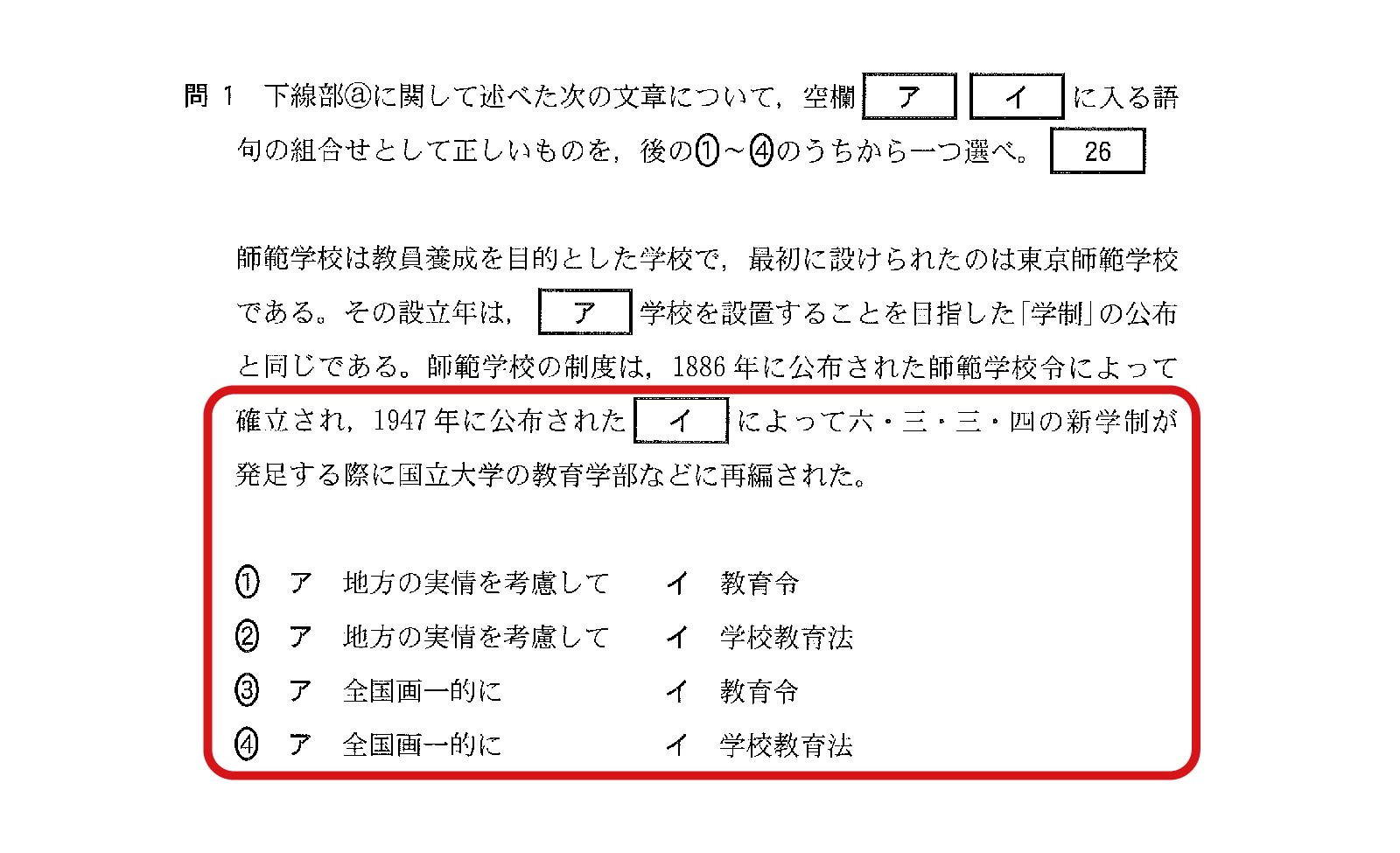

ともに、1947年施行の学校教育法について問う問題。

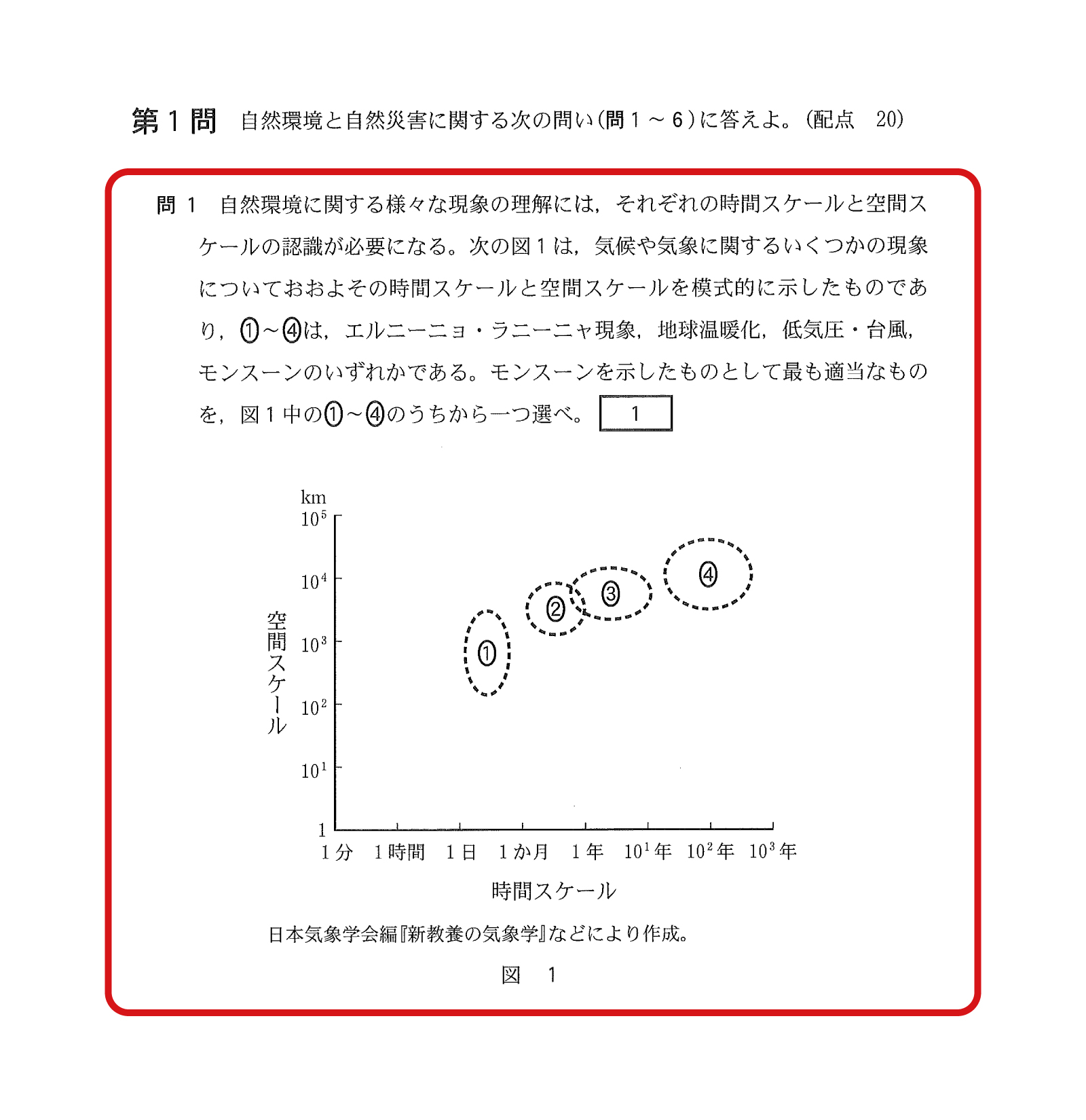

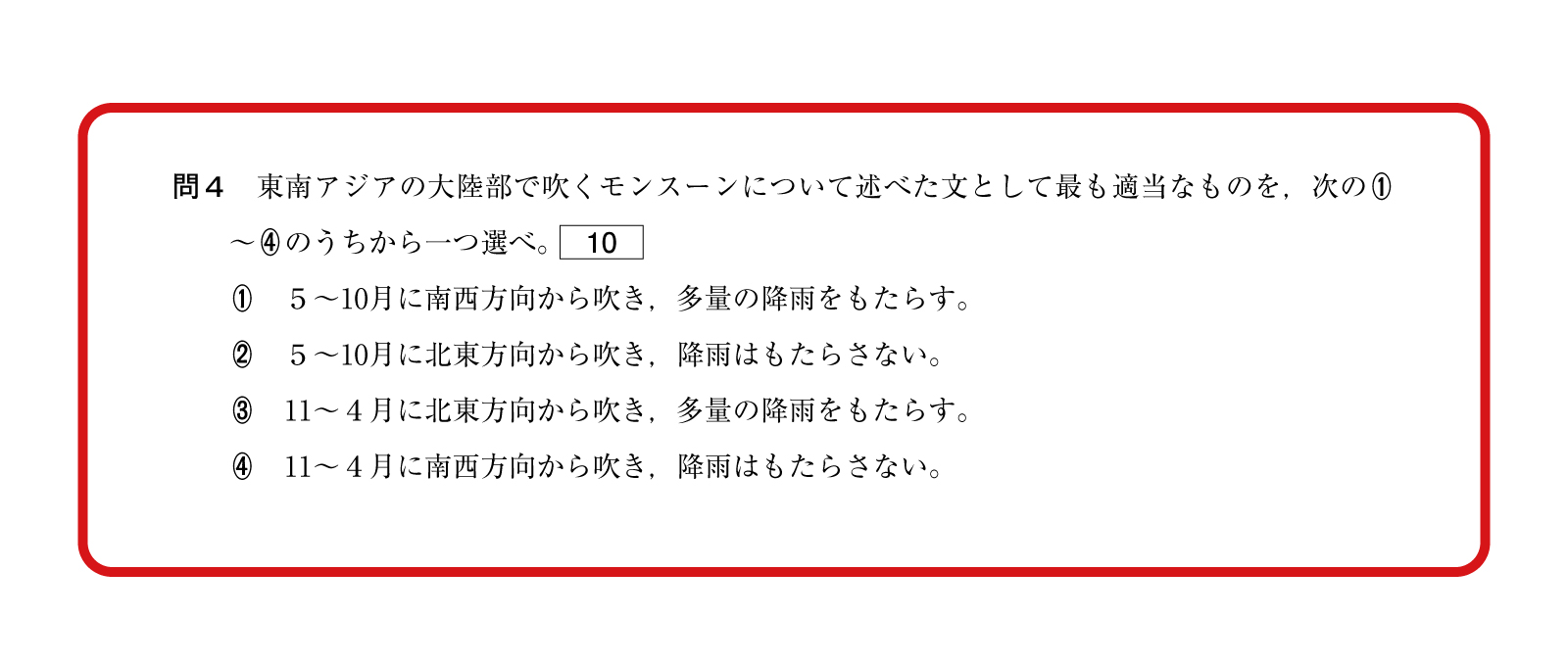

モンスーンの時間スケールについての知識を必要とする問題。

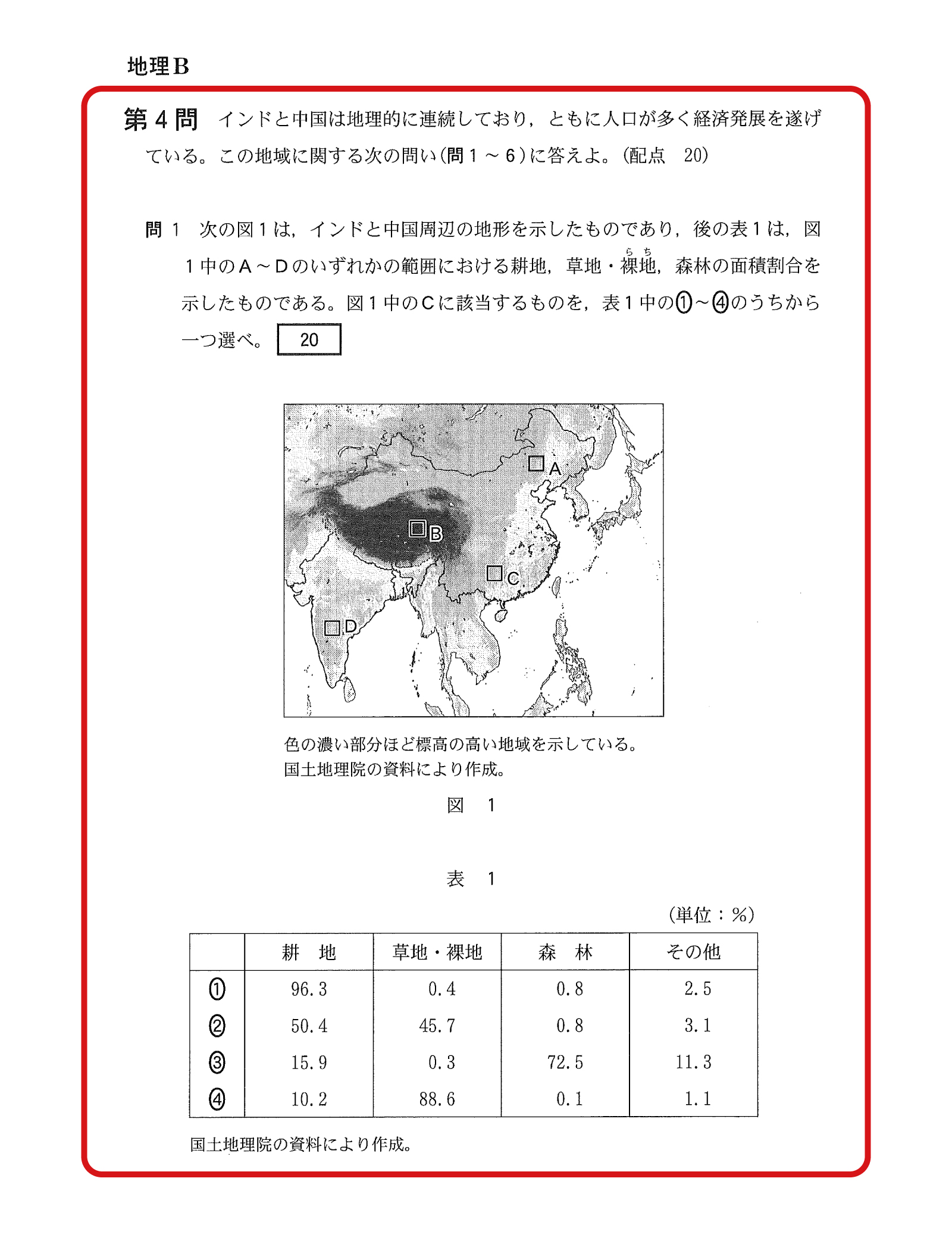

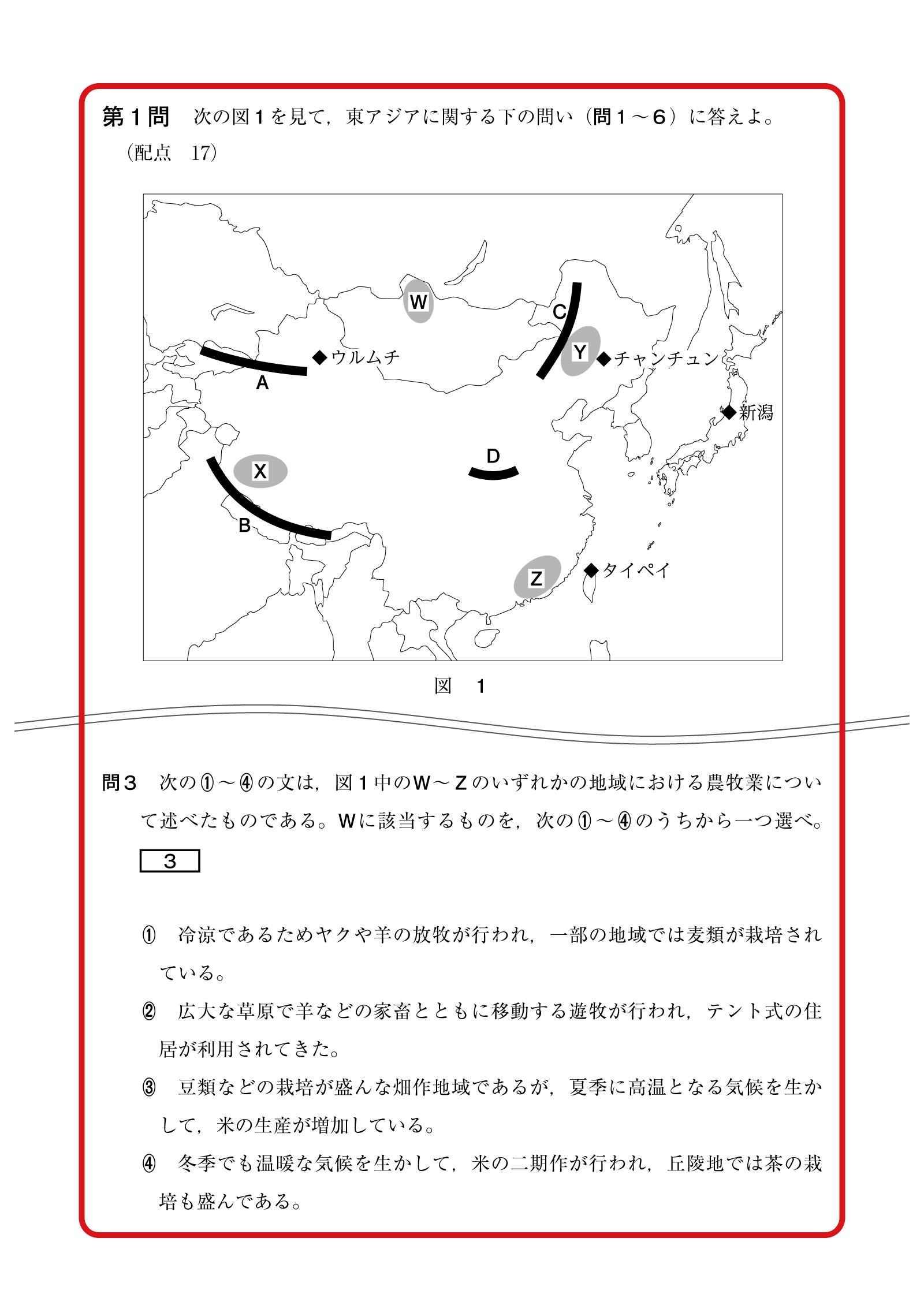

問われている中国の地域がほとんど一致している。それらの地域の地形や農作業の知識が必要な点でも類似している。

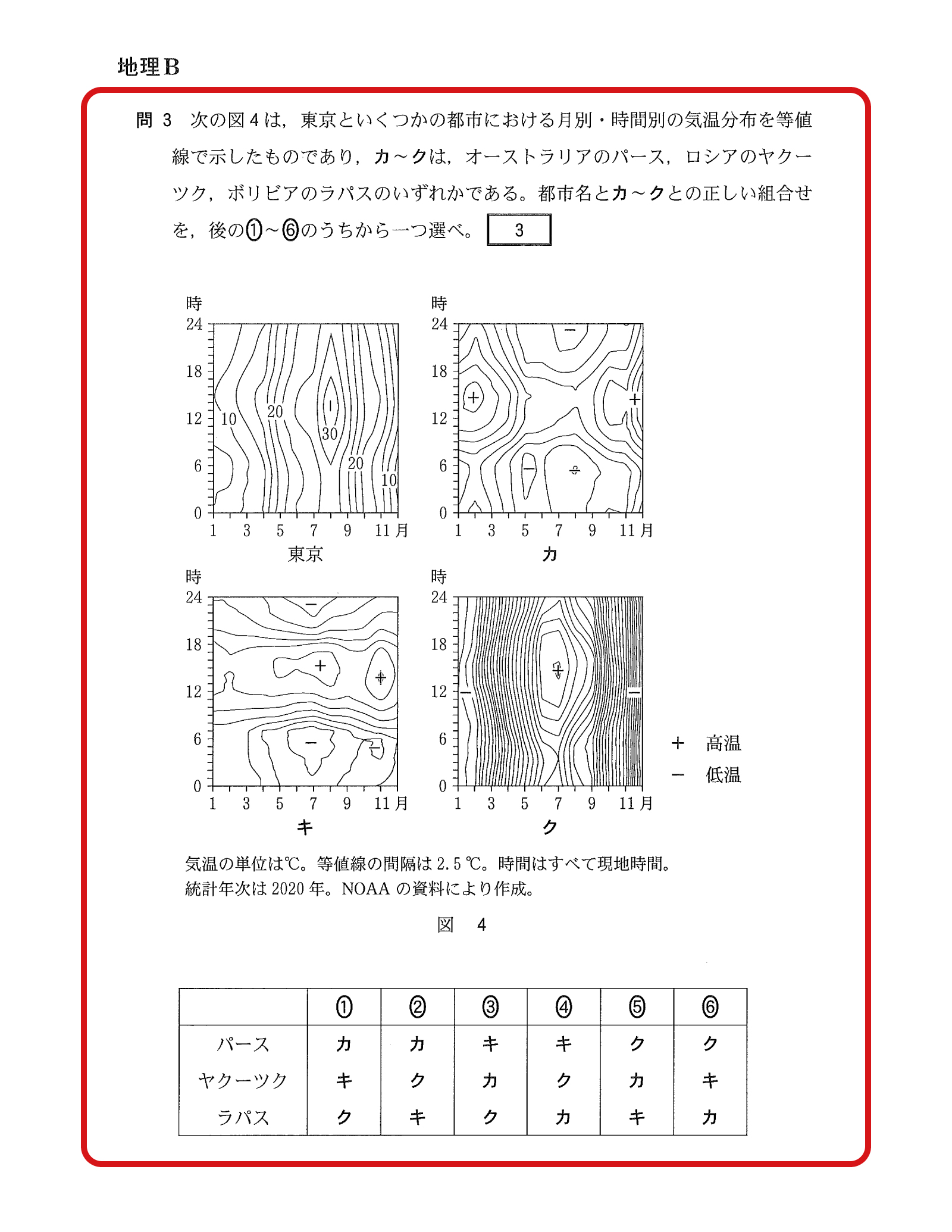

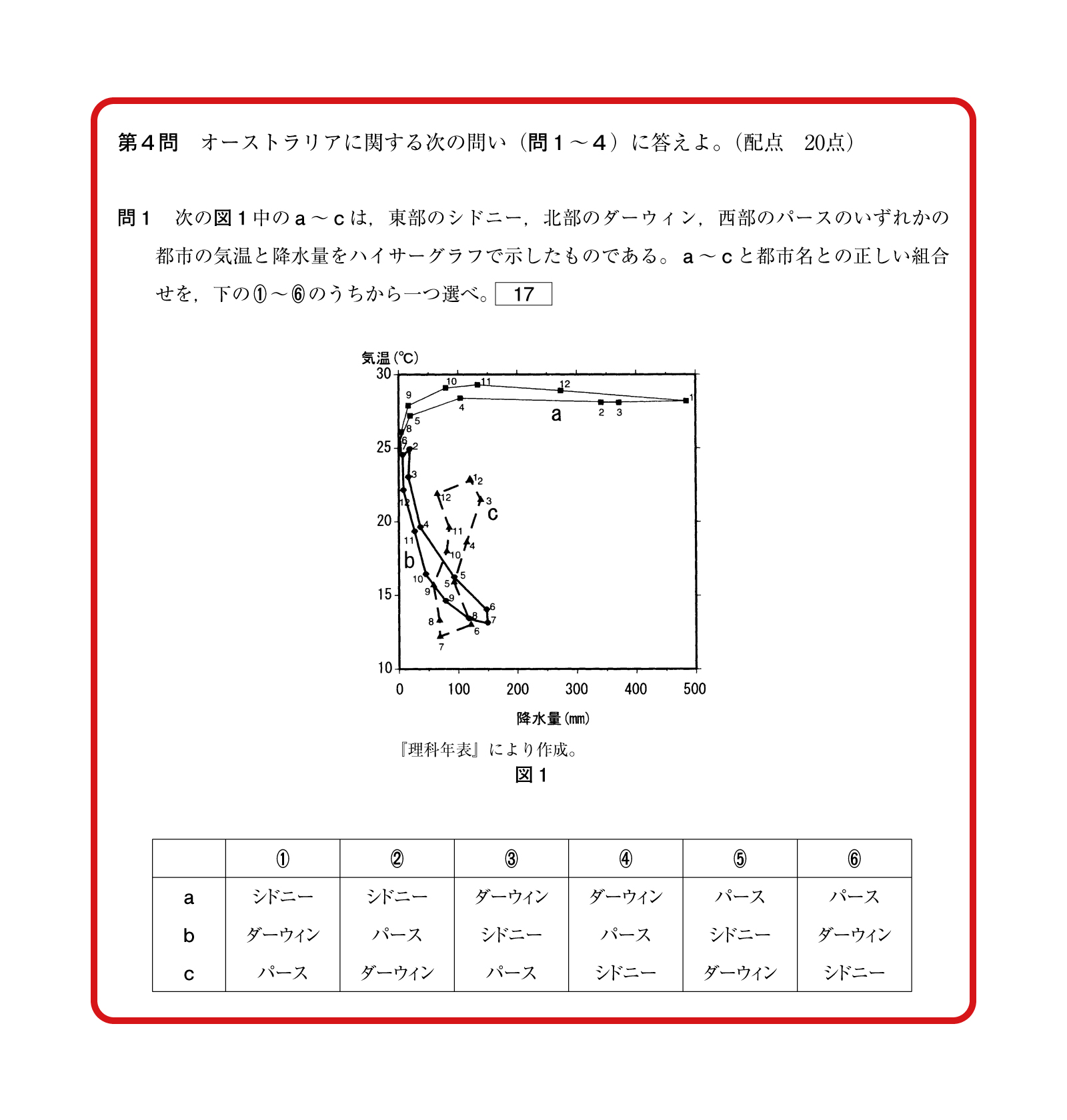

オーストラリアのパースの気候について、特徴の理解が問われている点で類似している。

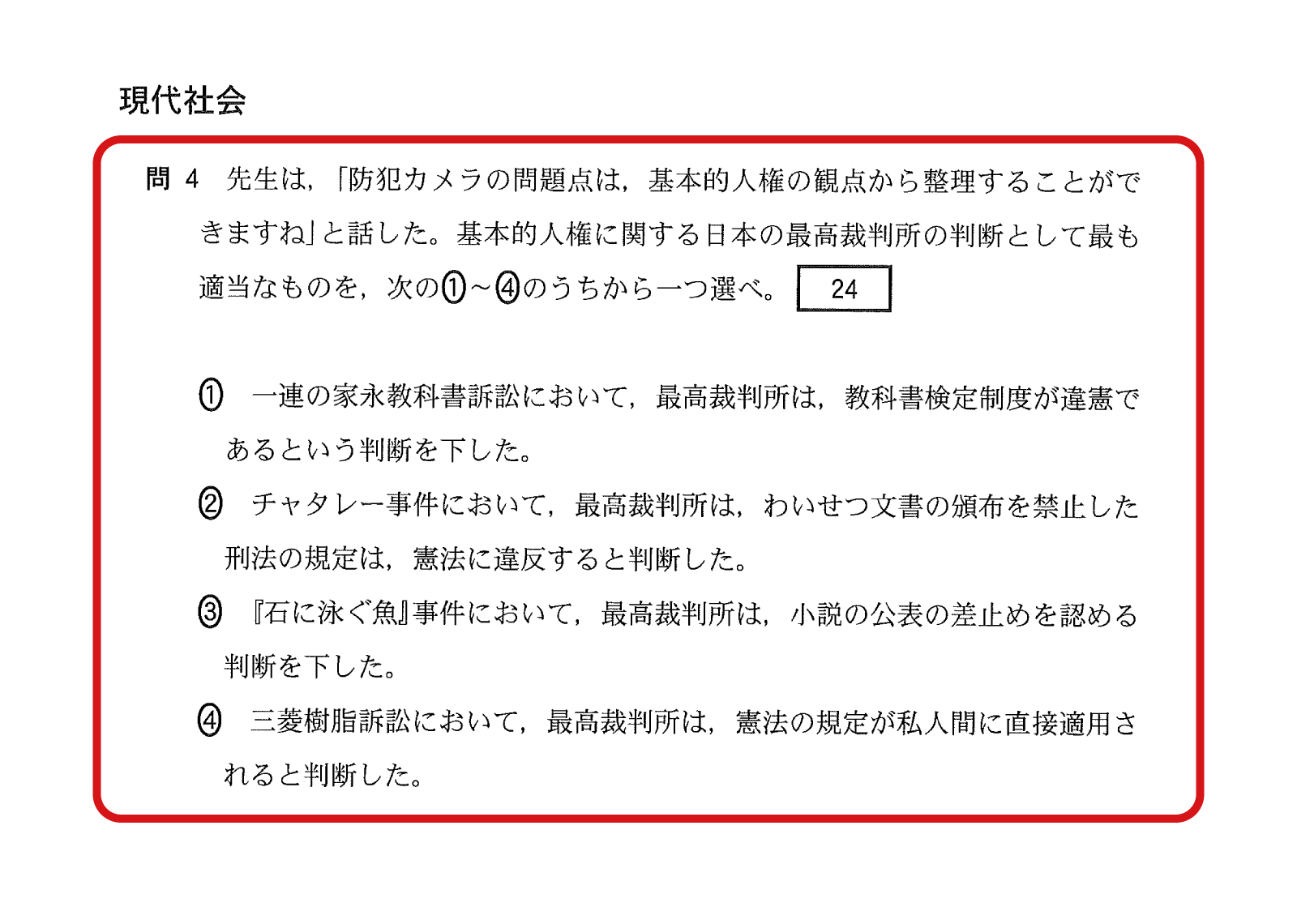

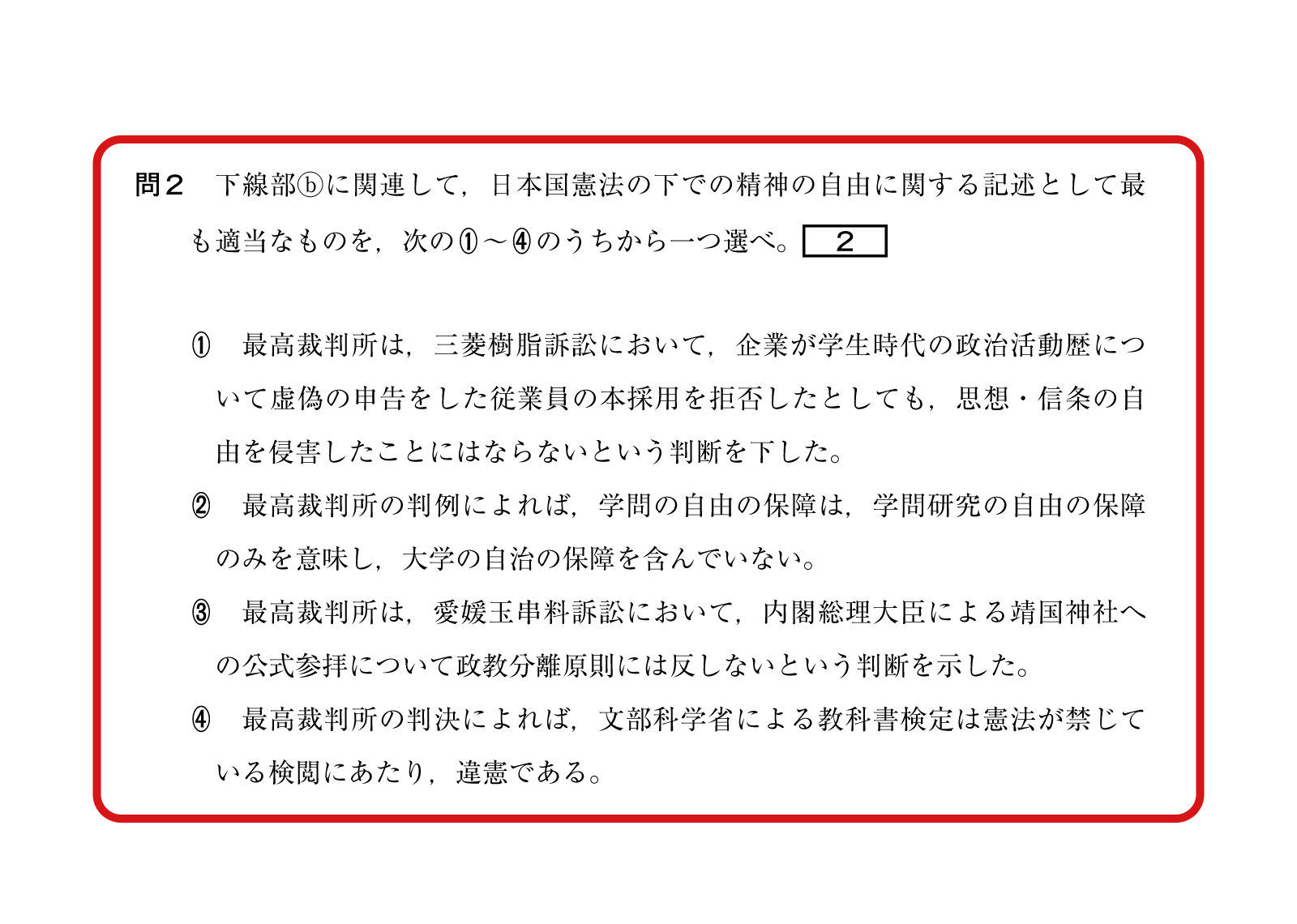

人権に関する、最高裁判所の過去の判断を問う問題(共通テストの問題では、基本的人権に関する最高裁の判断を問うており、マナビス教材では日本国憲法における「精神の自由」の定めを問うている)。

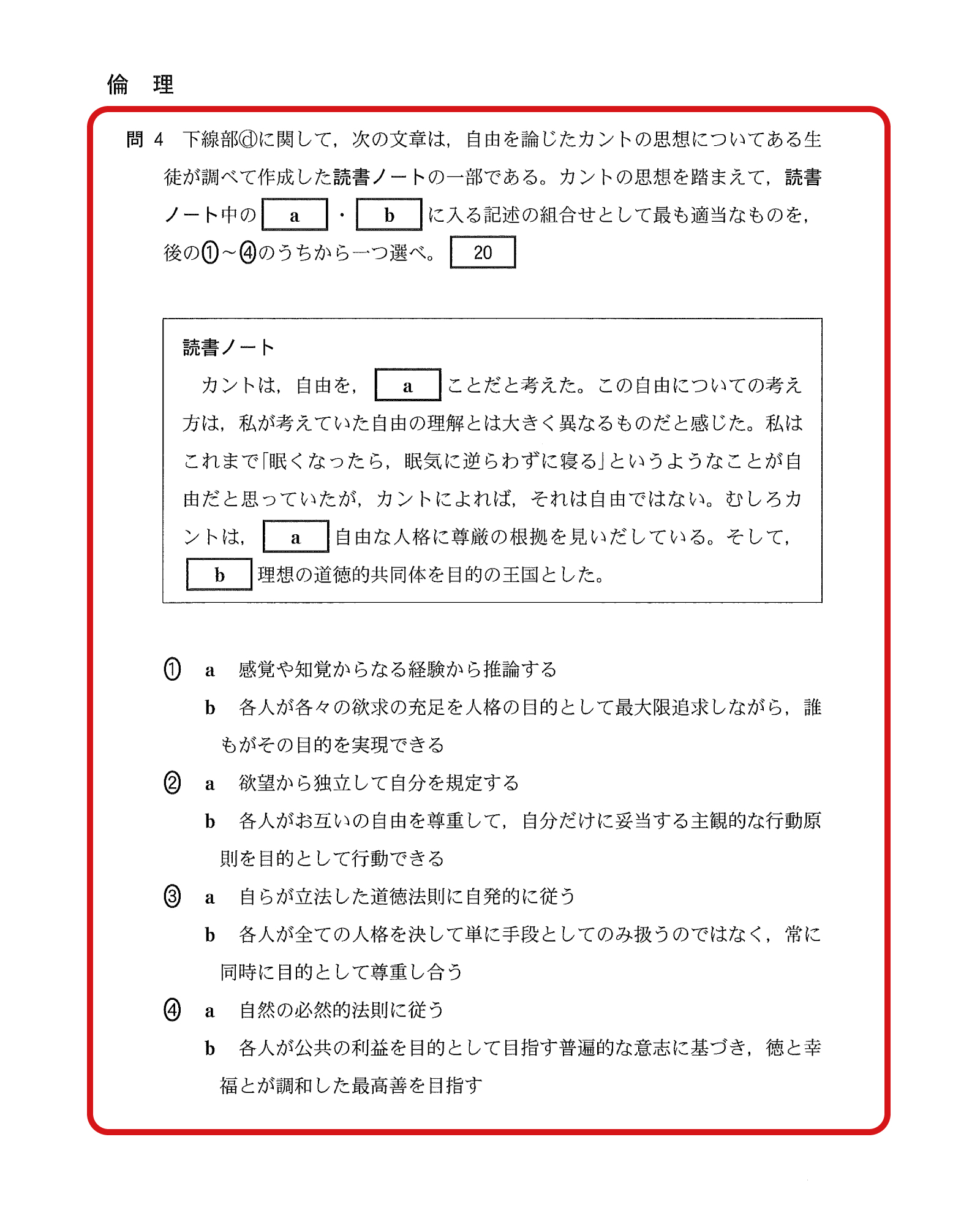

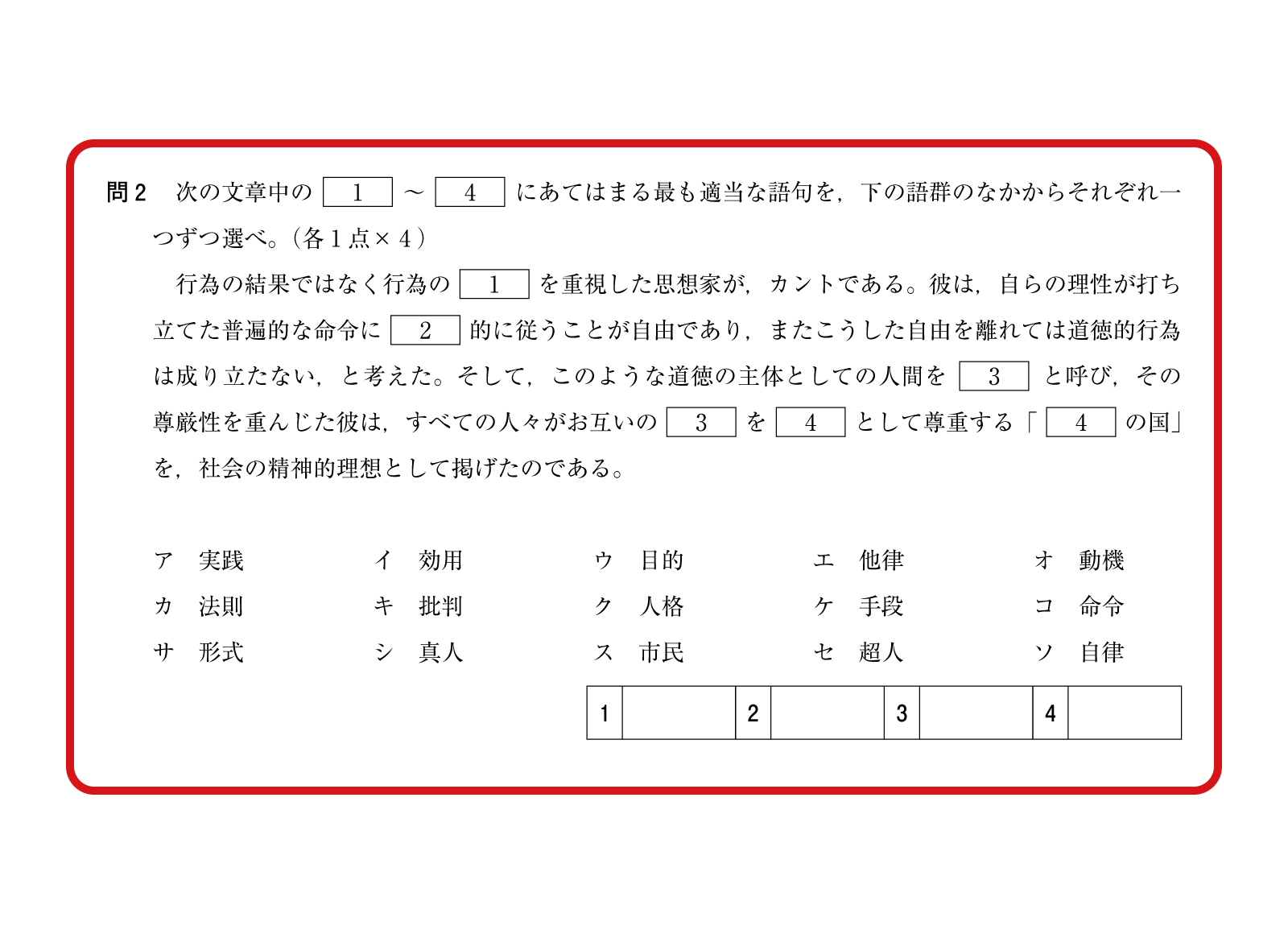

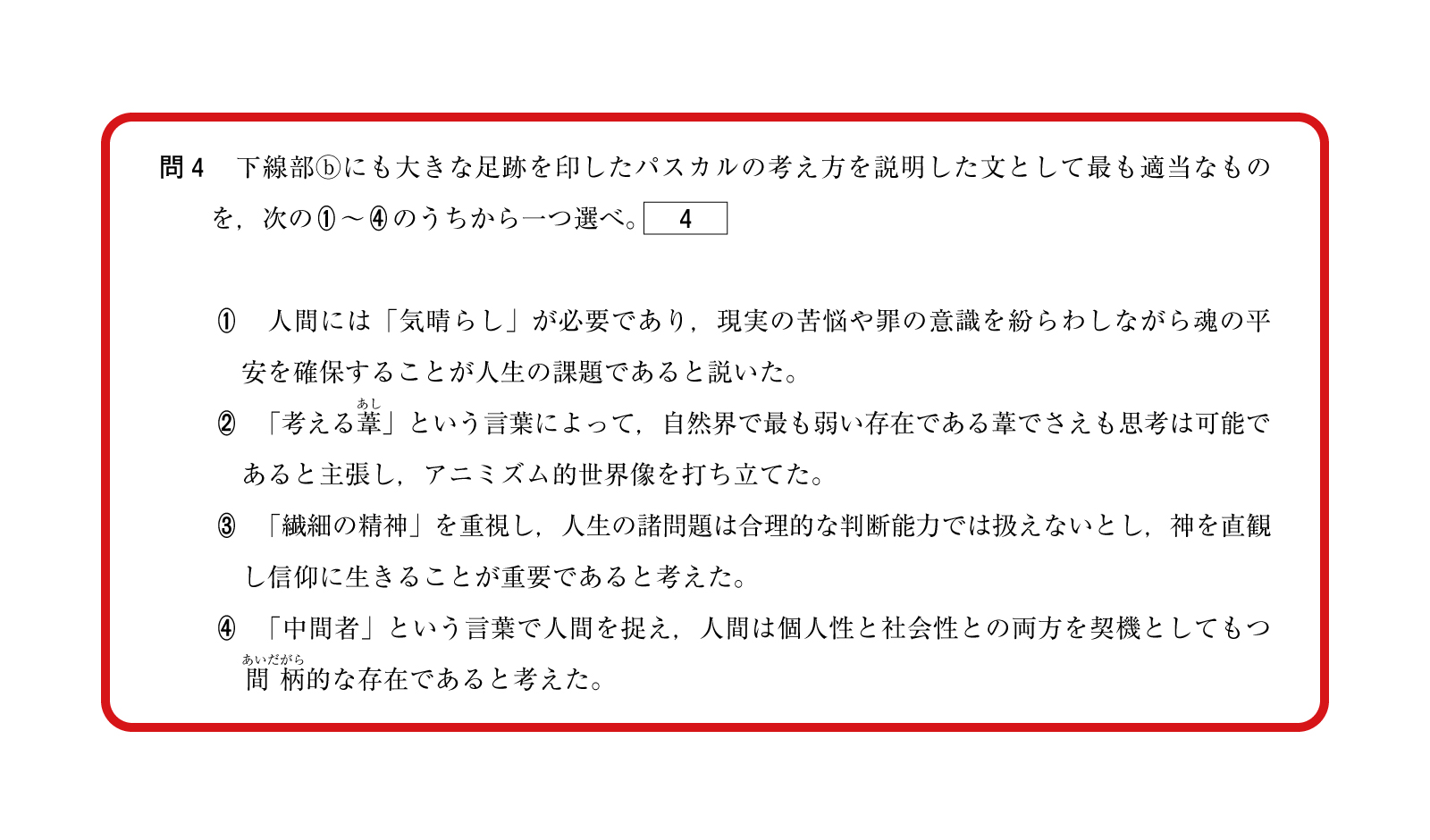

カントの「自由」観と理想について答える問題。

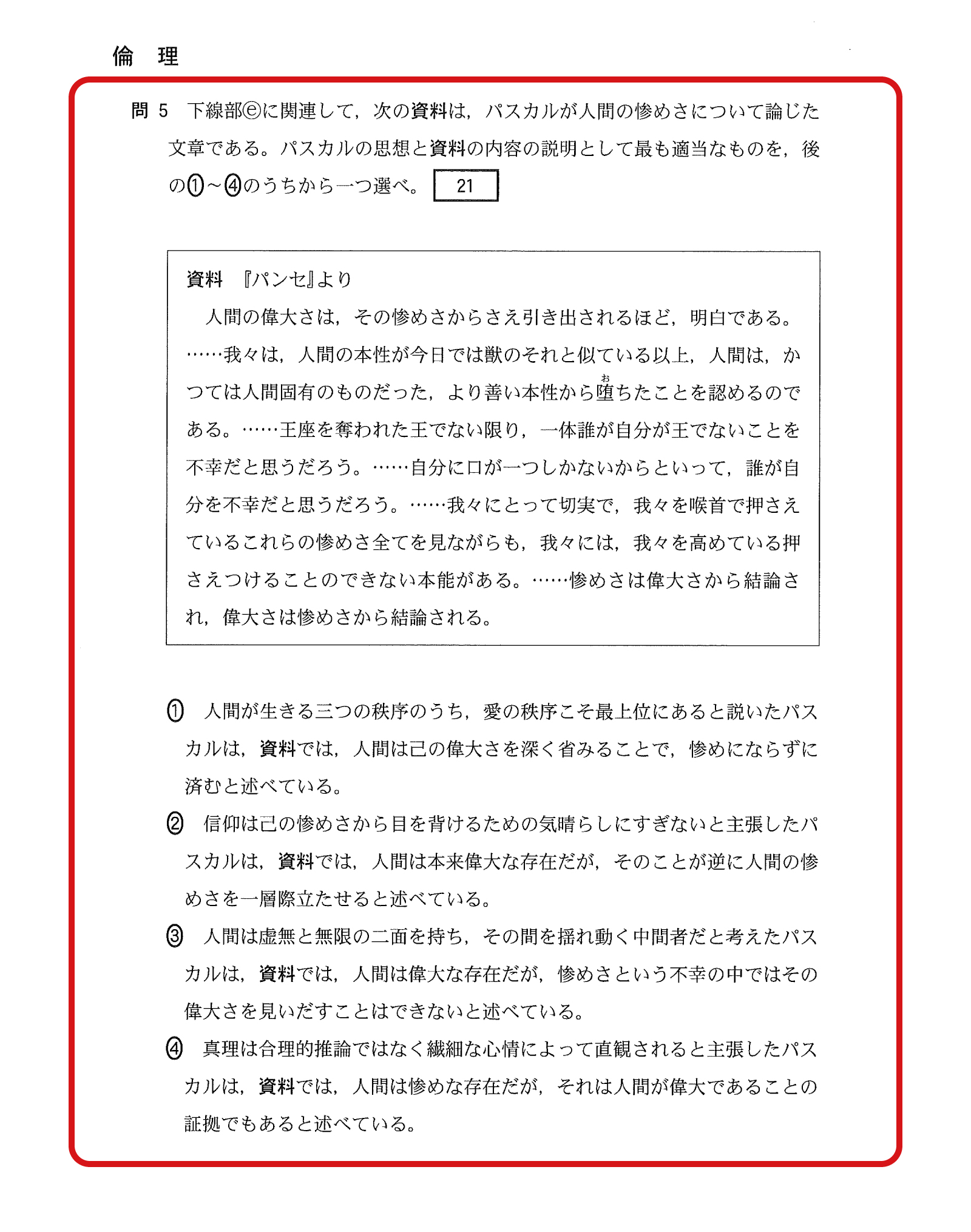

ともに、パスカルの「繊細の精神」について答える問題。

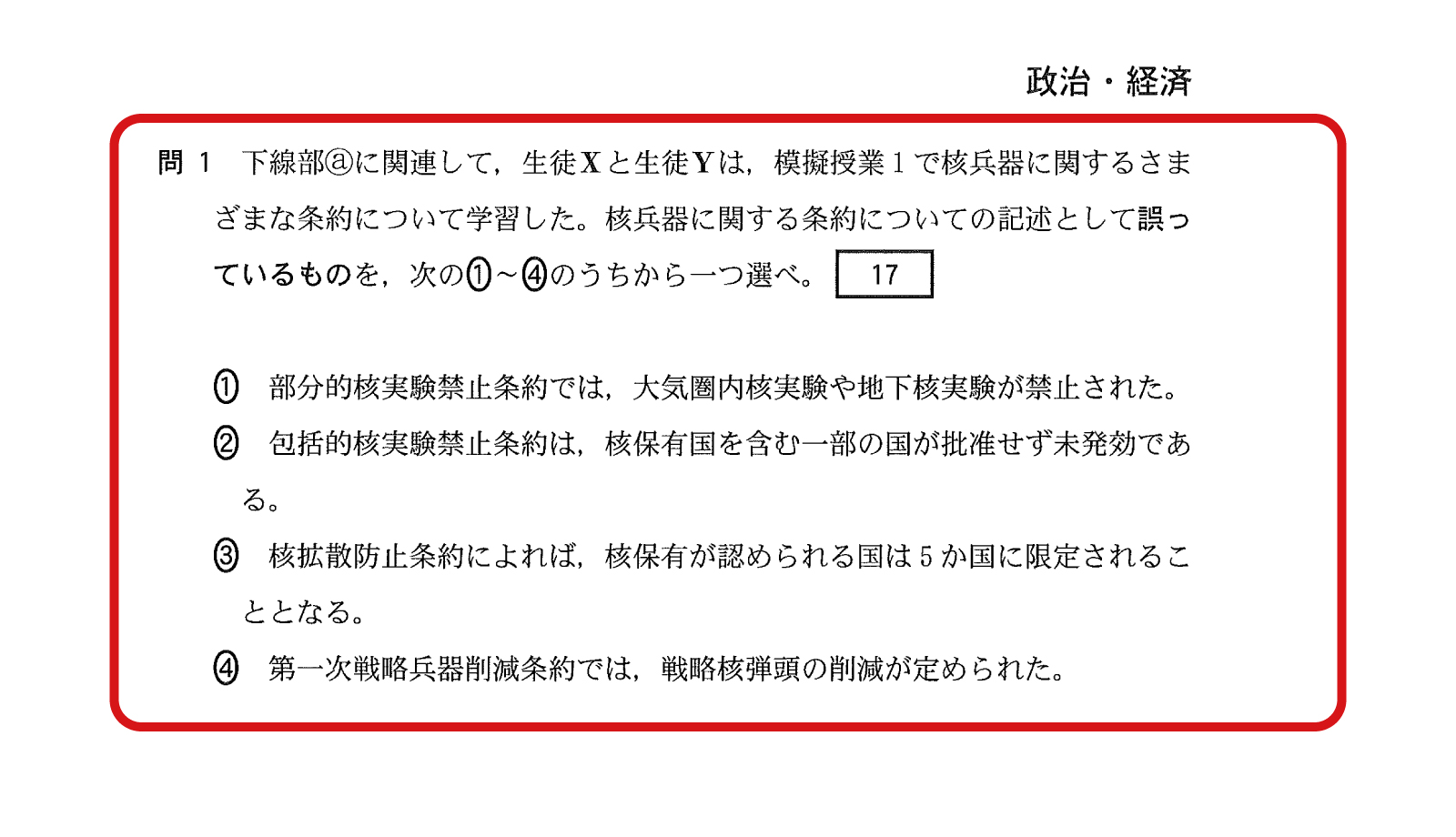

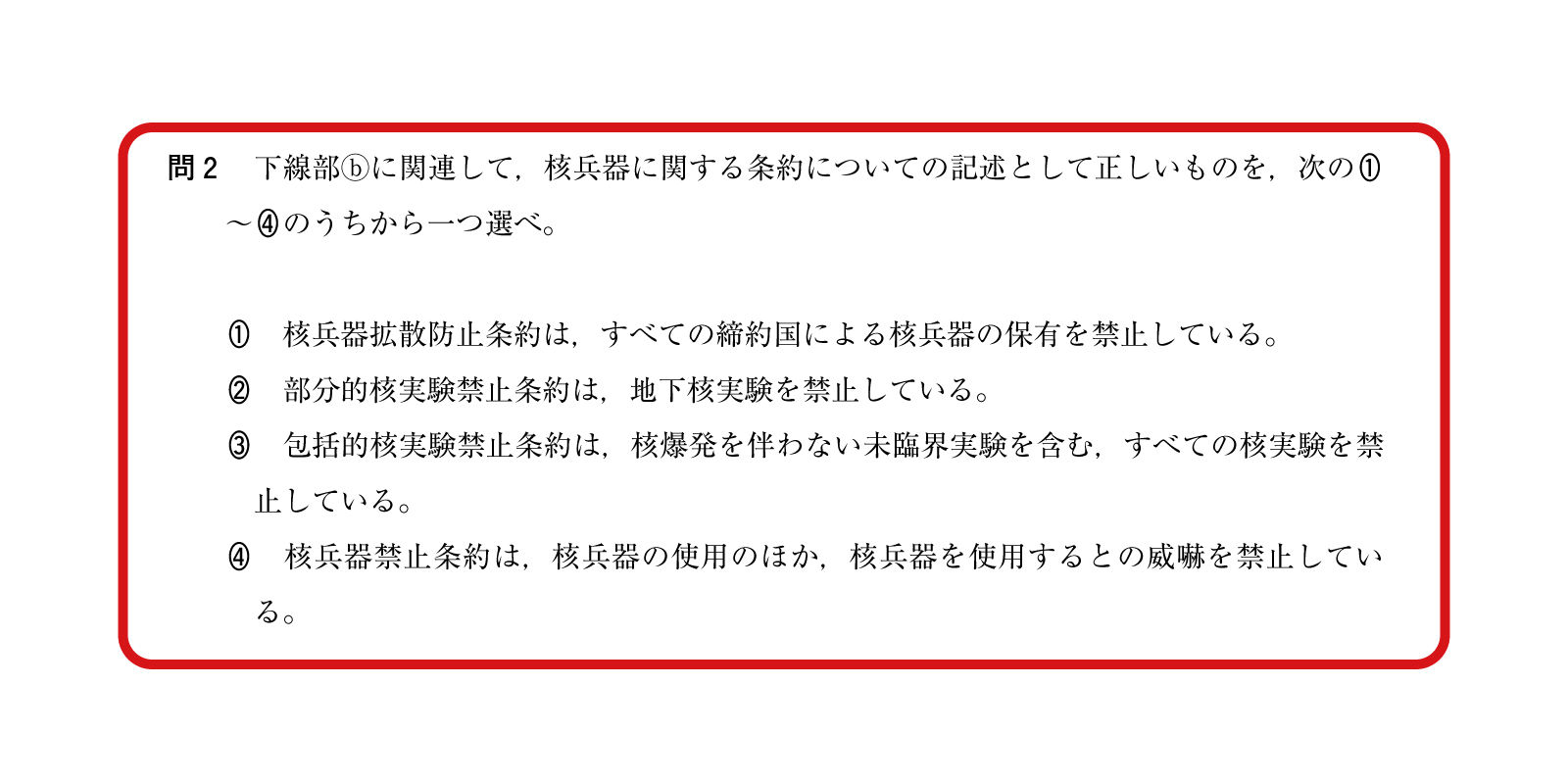

核兵器拡散防止条約、部分的核実験禁止条約について、問う内容がほぼ同一の問題。

ポイント

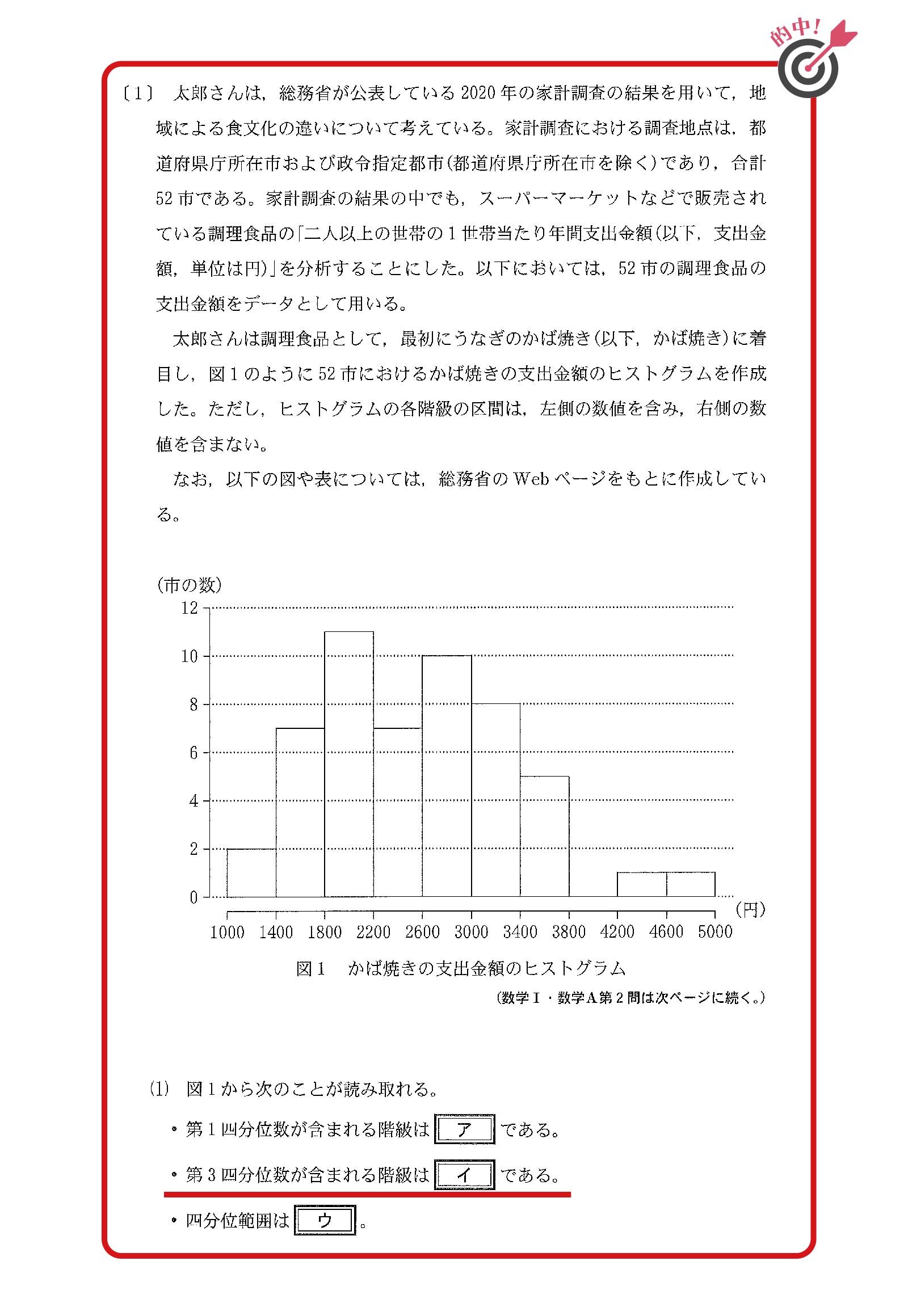

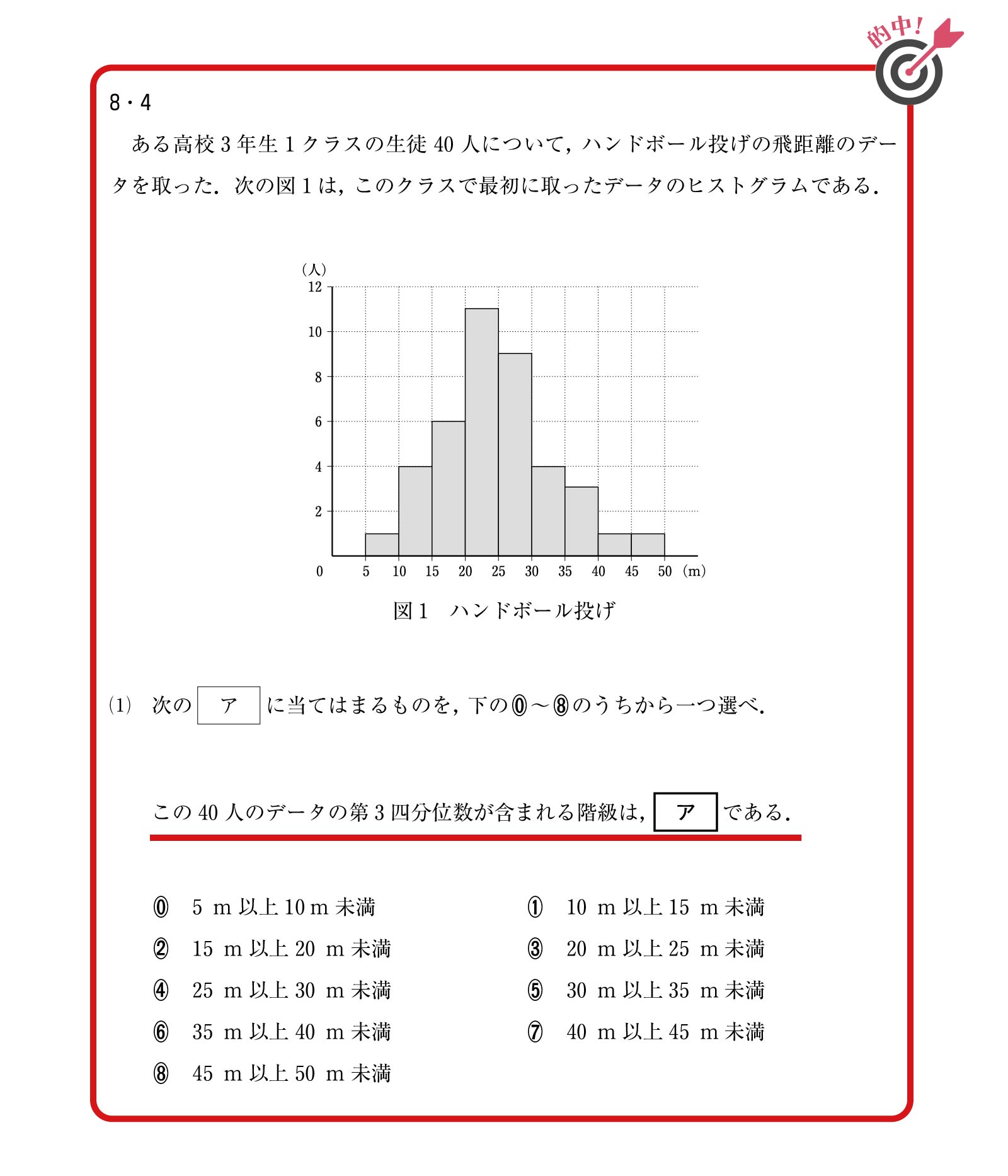

与えられたデータについて、四分位数を含む階級について答える問題。